Lilia Hassaine, traiettorie di genere tra le torri di banlieue

L'intervista Parla la giornalista e scrittrice che pubblica «Sole amaro» per e/o. Trent’anni di storia francese letti attraverso lo sguardo delle figlie dell’emigrazione maghrebina. «Negli anni ’60 nelle cités le algerine si confrontavano con altre donne e i percorsi di emancipazione si nutrivano del confronto tra culture. Finito quel mix, la tendenza si è invertita»

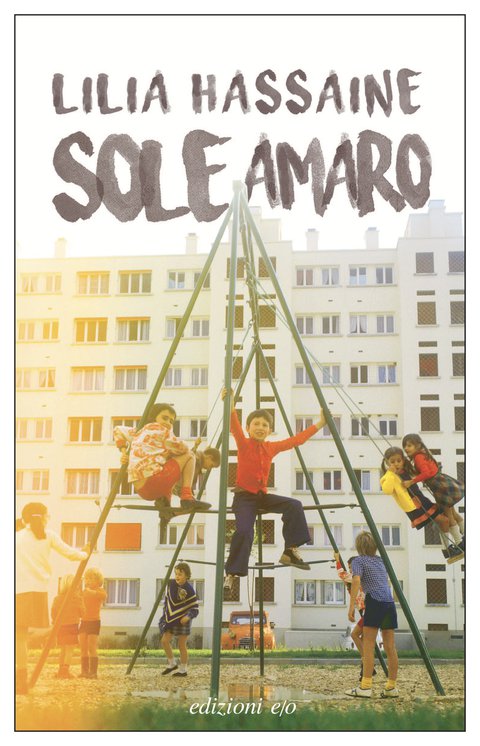

Una zona della banlieue di Parigi – Getty Images

Una zona della banlieue di Parigi – Getty ImagesL'intervista Parla la giornalista e scrittrice che pubblica «Sole amaro» per e/o. Trent’anni di storia francese letti attraverso lo sguardo delle figlie dell’emigrazione maghrebina. «Negli anni ’60 nelle cités le algerine si confrontavano con altre donne e i percorsi di emancipazione si nutrivano del confronto tra culture. Finito quel mix, la tendenza si è invertita»

Negli occhi di Naja sono rimasti il timore e la meraviglia per il vento che, ad un certo punto del pomeriggio, soffiava la sabbia a ricoprire tutto, case, uomini e animali intorno ai resti della città romana di Djémila, ai piedi delle montagne dell’Aurès, nella provincia algerina di Sétif. Le ci vorrà del tempo per scrutare con un’altra espressione il cielo dalle finestre del palazzo popolare della banlieue di Parigi dove ha raggiunto il marito Said, selezionato dai reclutatori della Renault per le officine di Boulogne-Billancourt direttamente nel suo villaggio cinque anni prima.

Con lei ci sono anche le tre figlie, Maryam, Sonia e Nour che in Francia diventeranno grandi e si misureranno a un tempo con le sfide, le promesse e le contraddizioni di una società in rapida evoluzione e con gli effetti che tutto ciò produrrà in seno alla propria famiglia, non sempre in grado di lasciare che le giovani colgano fino in fondo le opportunità che, almeno in apparenza, sono offerte loro. Malgrado sia intorno alla nascita di due maschietti, due gemelli divisi dalle necessità e ricongiunti dalla vita, che si compie l’esito della vicenda raccontata da Lilia Hassaine in Sole amaro (e/o, pp. 135, euro 17, traduzione di Alberto Bracci Testasecca), al centro del romanzo della scrittrice e giornalista nata a Corbeil-Essonnes nel 1991 in una famiglia di origine algerina, ci sono trent’anni di storia francese letti attraverso lo sguardo delle figlie dell’emigrazione maghrebina cresciute, e spesso anche nate, nelle banlieue del Paese.

Dalla provincia di Sétif, in Algeria, ai casermoni popolari della banlieue di Parigi: lo scenario che fa da sfondo alle traiettorie personali dei protagonisti di «Sole amaro» racconta due mondi e il modo in cui si sono incontrati, scontrati e, a volte, anche amati. Come è nato il romanzo?

Prima di tutto c’è una storia vera. Mia madre è di Sétif, e il punto di partenza della vicenda è ispirato a fatti reali, ad un segreto di famiglia che lei mi ha rivelato ad un certo punto. Più in generale, volevo raccontare una parte della storia di Francia che ai più è poco nota, per non dire del tutto sconosciuta: quella dell’immigrazione algerina verso questo Paese, con tutto il suo portato di speranze e di delusioni. Volevo parlare dello sradicamento, dell’utopia incarnata dai palazzoni costruiti nelle banlieue negli anni Sessanta e Settanta, analizzare questo periodo centrale nelle vicende francesi, una fase spesso felice, ma anche il modo in cui ad un certo punto le cose hanno cominciato a non funzionare più.

Al centro della vicenda ci sono due gemelli che vengono separati e crescono in altrettante famiglie che, per certi versi, sembrano illustrare i diversi percorsi seguiti dall’emigrazione algerina in Francia. Un modo per dire ai lettori che ciò che oggi appare lontano e talvolta irriducibile è in realtà frutto della medesima storia?

Quella dei gemelli è una vicenda vera, anche se ho dovuto naturalmente inventare per loro un percorso, un destino, ricostituire parti di realtà e altre di pura invenzione, come in tutti i romanzi. Tuttavia, ho capito subito che questa storia conteneva in sé anche un importante aspetto simbolico: quello dei gemelli divisi ma che in effetti hanno molto in comune, anche se in un determinato momento sono stati separati. Tutto il romanzo è del resto attraversato da diverse separazioni: a partire da quella tra due Paesi, ciò che ha provocato la guerra d’Algeria. La prima separazione, quella tra i gemelli e la loro madre dopo il parto, quella tra gli stessi fratelli. E anche la separazione tra città e periferia a partire dalla costruzione dei complessi residenziali di case popolari che sono sorti nelle banlieue, ai margini delle metropoli.

Il suo romanzo è prima di tutto una storia di donne. Donne che come una delle protagoniste, Naja, sembrano patire una doppia sconfitta: da un lato l’emigrazione verso la Francia non mantiene le promesse di benessere e felicità e, dall’altro, nelle famiglie algerine, una volte giunte a Parigi, si vedono imporre ruoli e obblighi che le rendono ancora meno libere che nel Paese d’origine. Una storia spesso dimenticata?

Quando negli anni Sessanta furono costruite le prime cités (quartieri di edilizia popolare sorti nelle periferie a partire da quella di Parigi, ndr) quelle donne hanno cominciato a coltivare la speranza di una vita migliore. Le famiglie algerine andavano ad abitare fianco a fianco alle famiglie italiane, spagnole, francesi. Il mix sociale e etnico che si realizzava in quei palazzoni ha permesso alle mentalità di evolversi. Ciascuno portava la propria cultura e non si parlava affatto della religione. Le donne si scambiavano le ricette, la vicina italiana offriva un piatto di pasta alla sua vicina algerina che ricambiava preparando dei dolci. Le donne discutevano, confrontavano le loro opinioni, trascorrevano del tempo l’una a casa dell’altra. E, inevitabilmente, a contatto con altre culture, si evolve, si riflette su di sé e sugli altri. All’epoca, anche grazie a questi intrecci, molte giovani donne arabe hanno potuto costruire il proprio percorso di emancipazione. Poi, quando quegli edifici hanno iniziato ad andare in rovina, e solo le famiglie più povere sono rimaste a vivere in quelle zone, la tendenza si è invertita. La mescolanza di un tempo è diventata sempre più rara e questo è alla base delle difficoltà crescenti che stiamo vivendo ancora oggi.

Negli anni Sessanta l’immigrazione era necessaria alla crescita della Francia, quei lavoratori servivano per costruire le case e realizzare le autostrade, per assolvere alle mansioni più dure, per fare il «lavoro sporco». E in quell’epoca non c’era nessuno che restava senza un’occupazione. Il razzismo è iniziato più tardi, con il crescere della disoccupazione negli anni Settanta e Ottanta. A quel punto il governo francese ha effettivamente proposto degli aiuti finanziari a quanti erano nel frattempo arrivati per lavorare e farsi una vita qui, spiegando che si trattava di un sostegno perché potessero «rientrare a casa loro», sottintendendo in questo modo che non lo erano affatto in Francia. È una parte della storia di questo Paese che non viene raccontata nelle scuole, per questo era così importante per me parlarne, visto che permette di comprendere perché molti figli e nipoti di quegli immigrati oggi non si sentono «francesi». Hanno la sensazione di non appartenere a nessun luogo, di non essere «a casa» da nessuna parte: sia in Francia che in Algeria sono considerati degli «immigrati». Hanno la sensazione che da nessuna parte ci sia uno spazio specifico per loro.

Nel 2018 Emmanuel Macron riconobbe le colpe del colonialismo francese in Algeria, parlando anche dell’uso della tortura da parte dei militari di Parigi. Poi, nel 2021, lo storico Benjamin Stora ha presentato allo stesso Macron un rapporto che evoca la necessità di una «riconciliazione delle memorie» tra i due Paesi e proposto la creazione di un museo in comune. Come valuta queste iniziative?

Dal mio punto di vista, l’aver riconosciuto pubblicamente quelle responsabilità è stato già un grande passo. Tuttavia, l’accesso agli archivi relativi alla guerra d’Algeria rimane complicato, e questo nonostante le promesse di Macron. Si tratta di un periodo che rappresenta ancora una sorta di tabù in Francia, anche se ho la sensazione che le cose stiano evolvendo nella giusta direzione. La generazione che ha partecipato a quella guerra oggi è in pensione e credo proprio che tra vent’anni sarà tutto diverso.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento