Leonard Michaels, ectoplasmi di Manhattan, fatti di frasi

Scrittori statunitensi Il culto dello stile, fino al lessicale gioco di prestigio, nella raccolta di tutti i racconti: «Potendo, li avrei salvati», titolo che Leonard Michaels riferisce ai morti della Shoah: Racconti edizioni

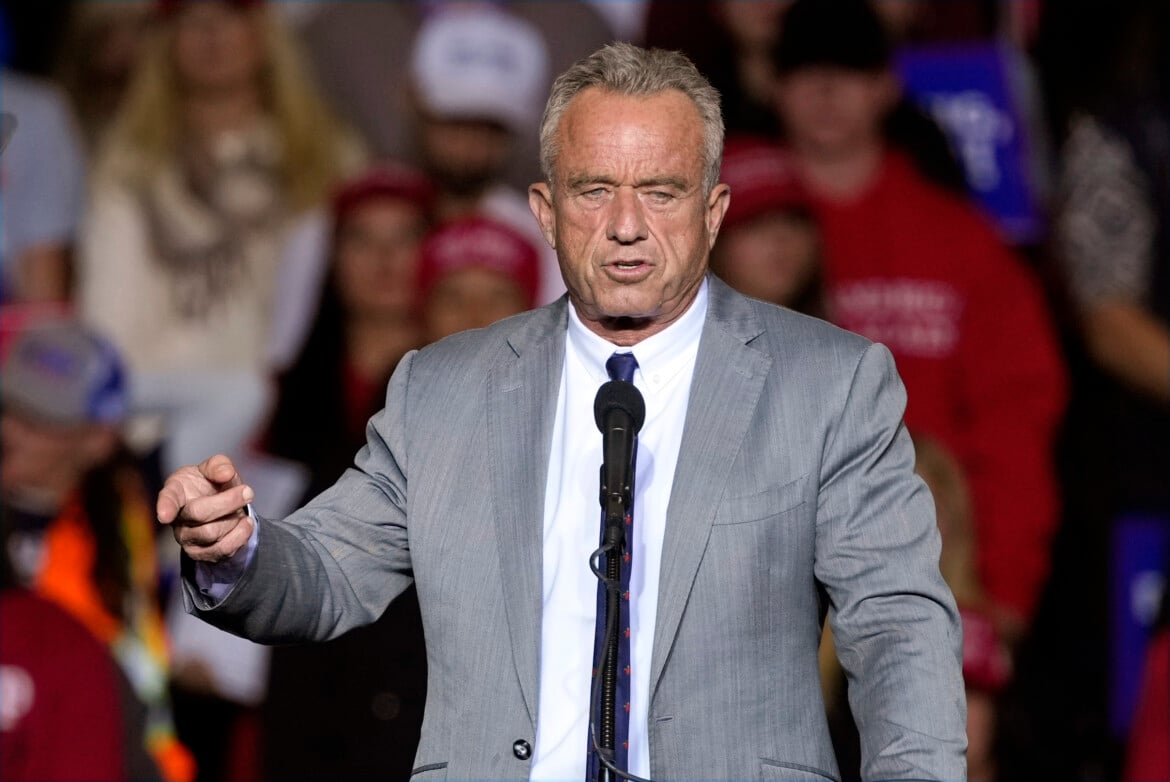

Scena da «Men’s Club», film del 1986 diretto da Peter Medak, tratto dall’omonimo romanzo di Leonard Michaels

Scena da «Men’s Club», film del 1986 diretto da Peter Medak, tratto dall’omonimo romanzo di Leonard MichaelsScrittori statunitensi Il culto dello stile, fino al lessicale gioco di prestigio, nella raccolta di tutti i racconti: «Potendo, li avrei salvati», titolo che Leonard Michaels riferisce ai morti della Shoah: Racconti edizioni

Nel 1979, a Berkeley, si tenne un convegno sulla lingua inglese i cui atti vennero raccolti l’anno successivo in un libro intitolato semplicemente The State of the Language. I curatori erano Christopher Ricks, autore di superbe edizioni critiche di poeti inglesi, e Leonard Michaels, che allora era professore a Berkeley e autore di due raccolte di racconti: nel 1969 Going Places (che si può tradurre in molti modi: andare all’avventura, girare il mondo, anche fare fortuna) e nel 1975 I Would Have Saved Them If I could.

Nel 1981 pubblicò il suo primo romanzo, Il club degli uomini (nel 1986 anche un film, regia di Peter Medak e sceneggiatura dello stesso Michaels). E nel 1992 uscì il suo secondo e ultimo romanzo, Sylvia. Due raccolte di racconti mischiati a saggi sarebbero state pubblicate tra il 1990 e il 2000. Anni dopo la sua morte, nel 2003, all’età di settant’anni, uscì la raccolta completa dei suoi racconti, ora disponibile in italiano come Potendo, li avrei salvati (traduzione di Luca Briasco e Roberto Serrai, Racconti Edizioni (pp. 588, € 26,00).

Da Lutero a Brecht

Nel 1979, Michaels era già considerato un’autorità della short story ebraico-americana, il suo nome forse un giorno sarebbe stato accostato a Philip Roth, Grace Paley e Bernard Malamud. Fino a quel momento aveva scritto «solo» ventisei racconti, e nel resto della sua vita ne avrebbe scritti «solo» una dozzina. Si risparmiava, perché lavorava su ogni frase. E proprio la frase, il peso della frase, l’ampiezza o la contrazione della frase, il potere gnomico-aforistico della frase furono il soggetto del suo intervento al convegno di Berkeley.

Che cos’è una sentence, si chiede Michaels, nel doppio senso di frase e di «sentenza», anche se non in senso giuridico. Gli piaceva una frase di Martin Lutero, «La fede sta sotto il capezzolo a sinistra», perché non era sentenziosa, non ostentava nulla, non era un cliché. E la accostò a una di Brecht: «l’uomo che ride non ha letto le notizie», una frase che rendeva l’uomo che ride nudo come un capezzolo.

Lutero lavorava sulla concentrazione (devi localizzare la fede sul capezzolo sinistro), Brecht per espansione (devi mentalmente includere l’intera umanità che ride). A parere di Michaels, però, il vertice della frase moderna stava in una trilogia che iniziava con Hegel («L’animale è l’altro nella sua agonia»), continuava con William Blake («Cosa ne sai tu che ogni uccello mentre taglia le vie dell’aria non risieda in un mondo di immenso piacere?») e terminava con Kafka («Una gabbia andò in cerca di un uccello»; citava anche un’altra frase, a lui attribuita: «Il significato della vita è che finisce». Concluse affermando che la sentenziosità degli umani non è molto diversa dal sognare degli animali.

Né vivi, né morti

Con questi accostamenti piuttosto misteriosi, Michaels intendeva forse riflettere sulle sue stesse frasi, perché i personaggi dei suoi primi racconti sono frasi e nient’altro che frasi. In sé, i protagonisti mancano di finitudine, e dunque di significato. Non sono vivi e non sono morti. Sono ectoplasmi di Manhattan, che è un cosmo a parte, una sfera cava sulla cui superficie interna si cammina solo per tornare al punto di partenza, un purgatorio eterno dove le frasi-persone sono condannate a fare sempre sesso, ad essere sempre terribilmente sentenziose, sempre brillanti, sempre piene di battute, sempre pronte a uscire dalla vita di qualcuno e a entrare nella vita di qualcun altro come si entra o si esce da un appartamento sulla Settima Avenue.

«Potendo, li avrei salvati» è una frase di Byron, che racconta in una lettera la decapitazione di tre ladri alla quale aveva assistito a Roma. Michaels la riferisce, senza calcare la mano, ai parenti morti nella Shoah.

Dalle raccolte Going Places (titolo che i curatori italiani hanno preferito non tradurre, anche se poi il racconto omonimo si intitola Posti dove andare) e da Potendo, li avrei salvati si possono estrarre le seguenti frasi: «Un uomo nudo è un mistero»; «Entrai pattinando, come una foca»; «Era stato un uomo generoso, gentile, adorato dalla moglie e dalla figlia. ‘Quanto pesava?’ gridai»; «Quel movimento mi sessualizzò»; «Una volta acchiappai al volo una rondine tra i denti e le staccai la testa con un morso»; «La spogliò come si scorteccia un ramo»; «‘Vengo dall’altra parte della casa.’ ‘Davvero affascinante. Dovresti pubblicare un libro di viaggi’»; «Le sue mani annasparono come un’anatra appena impallinata».

«‘Come lo chiameresti questo odore?’ ‘Comunismo?’»; «Non avrei potuto fermare le lacrime se non tagliando i dotti con un’ascia»; «Allargò gambe e braccia sotto il lenzuolo, come un paracadute»; «Cercai di scrollarmela di dosso, ma era come cercare di sbarazzarsi di una grossa verruca»; «La lampo dei miei pantaloni scendeva come una gola tagliata»; «Mi uscirono i denti dal culo per piantarsi nella sedia»; «Tra me e Mildred incombeva la forma del pene di un altro».

Sono più le bollicine che la Coca-Cola. Questa non è prosa. È soltanto il biglietto da visita di un aspirante collaboratore del «New Yorker», sul quale Michaels infatti scrisse a partire dal 1990. Almeno fino al suo primo romanzo, non riuscì mai a liberarsi del tutto dall’isteria dello stile a tutti i costi, volatile come gli sbuffi di fumo che escono dai tombini dell’East Village.

I racconti veri ci sono, per Il manichino e Un ragazzo di città. Quando non eccede con i suoi giochi di prestigio, Michaels sa agganciare il lettore. Molti altri racconti, sfortunatamente, sono intrisi di quel dolcificante letterario che ormai dovunque passa per creative writing. Per un attimo danno l’illusione che si possa davvero scrivere così e farla franca, almeno finché uno non sente nelle orecchie la frase, quella sì definitiva, di Alexandr Puškin: «Scrivi e non fare il furbo».

La durata giova

I racconti in cui Michaels fa il furbo sono confinati in un’epoca e in una geografia alla quale non abbiamo più accesso, ma si possono anche leggere come scorrendo un rullino di fotografie in negativo, in un esercizio propedeutico alla lettura dei due romanzi e dei racconti maggiori. Già nel Club degli uomini, ma ancora di più in Sylvia, il timbro degli inizi non è cambiato di molto, eppure, forse perché la dimensione del romanzo permette che il tempo si espanda, la sintassi percussiva di Michaels riesce a reggere l’urto del sentimento. Sylvia è la storia di Sylvia Bloch, la sua prima moglie morta suicida. Non è diverso dai racconti, ma possiede quell’estensione che Michaels voleva trovare nella frase di Brecht che gli piaceva. Infine, tutto si tiene, e pazienza se a volte non si tiene. I contrafforti dei racconti reggono come possono le mura dei romanzi, come è vero il contrario.

Il lettore avveduto farà bene a ignorare i raccontini brevissimi, spesso niente più che appunti un po’ irritanti (non si capisce perché fossero da pubblicare), e arrivare in fretta alle storie di Nachman, dove troverà un matematico triste che tra Berkeley, Cracovia e New York ha capito Bergson: la durata, appunto, senza la quale non c’è letteratura.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento