Aslak Nore, la Norvegia, un noir tra i flutti della Storia

L’INTERVISTA Parla l’autore de «Il cimitero del mare», per le Farfalle di Marsilio. Lo scrittore di Oslo inaugurerà la XII edizione del festival Salerno Letteratura che si apre sabato. «Il modello scandinavo? Pensiamo a "Millenium": il poliziesco serve per indagare l’oscurità che si cela sotto la superficie idilliaca delle cose»

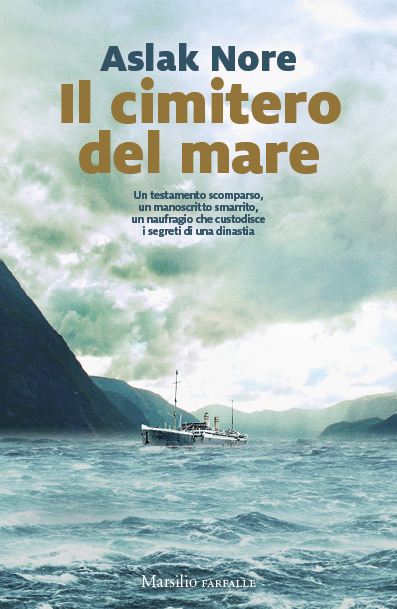

L’espresso costiero DS Prinsesse-Ragnhild affondato il 23 ottobre del 1940, foto Museum Nord

L’espresso costiero DS Prinsesse-Ragnhild affondato il 23 ottobre del 1940, foto Museum NordL’INTERVISTA Parla l’autore de «Il cimitero del mare», per le Farfalle di Marsilio. Lo scrittore di Oslo inaugurerà la XII edizione del festival Salerno Letteratura che si apre sabato. «Il modello scandinavo? Pensiamo a "Millenium": il poliziesco serve per indagare l’oscurità che si cela sotto la superficie idilliaca delle cose»

Una saga famigliare, quella dei Falck, armatori ricchi e potenti che hanno via via legato le proprie sorti a quelle della Norvegia, che si intreccia con i misteri e le inquietudini di un Paese intero lungo un arco temporale che va dalla Seconda guerra mondiale agli odierni conflitti in Medioriente, passando per la Guerra fredda. Quella che Aslak Nore, scrittore e giornalista di Oslo, studi in scienze sociali a New York e un passato nelle forze speciali norvegesi di stanza in Bosnia, racconta ne Il cimitero del mare (traduzione di Giovanna Paterniti, le Farfalle/ Marsilio, pp. 538, euro 21), cui è andato il Premio Riverton per il miglior romanzo poliziesco, è una storia complessa e affascinante che a partire da una vicenda realmente accaduta indaga il lato oscuro di una società e le ombre inquietanti che il passato continua a proiettare sul presente di una parte del mondo scandinavo e sulle sue prospettive quanto al futuro.

Aslak Nore inaugurerà il programma della dodicesima edizione del festival Salerno Letteratura, in programma dal 15 al 22 giugno, (ore 18.00 a Palazzo Fruscione con Diego De Silva).

Il romanzo si ispira ad una vicenda realmente accaduta, l’affondamento di un espresso costiero nel 1940. Cosa ha suscitato il suo interesse al punto da ispirare poi la storia che racconta in questo libro?

Avevo già scritto molto sulla Seconda guerra mondiale e cercavo una storia nuova e fresca. Quando un giornalista che conosco è venuto a trovarmi proponendomi il suo podcast su una nave veloce operante lungo la costa che era stata affondata nelle acque della Norvegia nel 1940, ho cominciato ad interessarmi alla vicenda. Era il tipo di storia che cercavo. Un terribile disastro con diverse centinaia di morti, tra eroismo e codardia, appena fuori dalle pittoresche isole Lofoten. L’espresso costiero Hurtigruten in norvegese – occupa un posto speciale nella nostra storia. Oggi è una nave da crociera con turisti provenienti da ogni parte del mondo, ma all’epoca era l’unico modo per viaggiare tra il sud e l’estremo nord del Paese. Mi hanno colpito molto gli aspetti simbolici della cosa e il fatto che rappresentasse allo stesso tempo un avvenimento molto norvegese, ma anche di respiro internazionale.

Durante il ricevimento funebre per ricordare la nonna Vera, una delle protagoniste del romanzo, Sasha sembra chiedersi chi siano davvero i norvegesi, quale la loro storia. Si ha la sensazione che anche la vicenda che lei ha scelto di raccontare muova da un simile quesito: cosa le interessava indagare soprattutto?

Vera è la matriarca della famiglia. Raccontare la sua storia, dalla povertà del nord dove è cresciuta fino all’immensa ricchezza della famiglia di cui è entrata a far parte, è stato un modo per raccontare la Norvegia del XX secolo. Dopotutto, la maggior parte di noi proviene da famiglie di umili agricoltori e pescatori, eppure oggi la Norvegia è diventata uno dei Paesi più ricchi del mondo. Quindi il viaggio di Vera attraverso la vita descrive anche una sorta di itinerario dentro la storia del mio Paese.

La saga della famiglia Falck, che il romanzo mette in scena, fa emergere il lato in ombra di una società, quella norvegese, che abitualmente siamo soliti considerare in termini positivi, se non addirittura da prendere a modello. Le cose non stanno davvero così?

Sì e no. Gli aspetti privati e segreti dello «Stato profondo» della Fondazione Saga, legata ai Falck, sono puramente fittizi. Detto questo, molto di quanto scrivo si basa su ciò è emerso a proposito delle cosiddette reti Stay Behind, istituite in tutta Europa come ultima linea di difesa in caso di invasione sovietica. Immagino che gli italiani conoscano questa storia meglio di molti altri, grazie alle informazioni che oggi sono disponibili sulla rete di Gladio che faceva parte della stessa operazione. Ovviamente apprezzo molti aspetti delle società nordiche: il benessere piuttosto diffuso, l’uguaglianza, il fatto che la corruzione non sia poi così diffusa. Ma la narrativa poliziesca tende a scavare oltre la superficie idilliaca delle cose e a cercare l’oscurità che vi si cela sotto. Pensiamo ad esempio a Millenium per quanto riguarda la Svezia. Ecco, il mio libro punta a fare lo stesso con la realtà del mio Paese.

Su una collina che domina Oslo è possibile visitare un bel museo dedicato alla Resistenza locale, eppure è dal nome del leader dei collaborazionisti, Quisling, che deriva l’espressione con cui in tutta Europa si definiscono coloro che si allearono con gli occupanti nazisti. La vicenda che lei racconta ribadisce come anche in Norvegia non ci furono solo eroi?

Come la maggior parte dei norvegesi della mia generazione, sono cresciuto con una rappresentazione piuttosto semplice del periodo della Seconda guerra mondiale. Vale a dire che c’erano alcune mele marce, traditori e collaborazionisti, ma che la stragrande maggioranza dei miei concittadini erano stati eroici combattenti della Resistenza. Ma la verità durante una guerra è sempre «grigia». La maggior parte delle persone, almeno all’inizio dell’occupazione tedesca, erano semplicemente opportuniste, come accade quasi sempre in tali contesti: né buoni, né cattivi. Ne è un esempio la storia del magnate marittimo Thor Falck, che ha un ruolo decisivo nella storia che racconto, diviso tra le sue convinzioni democratiche e il suo rapporto pragmatico con gli occupanti nazisti. Del resto, come scrittore, cerco di descrivere e analizzare tali dilemmi.

Nel libro, i segreti di famiglia si intrecciano con quelli di un intero Paese dal Secondo conflitto mondiale alla Guerra fredda e, in qualche modo, fino ad oggi. Come ha intrecciato il piano individuale, che coinvolge anche i sentimenti e la fiducia nei propri affetti, con quello collettivo che riguarda tutta la società norvegese?

Al centro de Il cimitero del mare c’è la famiglia Falck, i cui membri hanno la forte sensazione di portare sulle proprie spalle il destino della nazione. Quindi l’idea era semplicemente che tutti i segreti di famiglia che vengono svelati – un tema in qualche modo universale -, avessero un altro livello, storico e politico per aumentare la tensione della vicenda. Sappiamo tutti che la rivelazione di un adulterio o dell’esistenza di figli sconosciuti destabilizzerà qualsiasi famiglia. Ma immaginate che svelare quei segreti possa far luce anche su un’eredità che ammonta a un miliardo di euro e in definitiva sulla storia stessa di un intero Paese: pensavo a questo mentre scrivevo il libro.

In effetti ho scritto molto a riguardo. In particolare, una decina d’anni fa quando questo era un argomento prioritario. Ora credo che nei Paesi europei, come la Francia dove vivo, la minaccia dell’Isis e di altri gruppi jihadisti sia diminuita. Questo, mentre il terrorismo di destra, come le stragi di Breivik, rappresenti ancora una minaccia. Anche se oggi in Europa la differenza principale viene dalla Russia. Condividendo come europei i confini con la Russia, la guerra in Ucraina ha cambiato totalmente la visione del nostro vicino e le nostre priorità. Ma di questo mi occuperò in un nuovo libro…

Il 15 giugno lei inaugura il programma del Salerno Letteratura Festival che, ricordando Kafka, intende interrogarsi sulle «domande giuste» da porre al presente e al futuro. Quali possono essere queste domande e in che modo la letteratura può aiutarci, se ne è in grado, anche a trovare qualche risposta?

Ho già menzionato il tipo di dubbi e dilemmi che ritengo debbano essere al centro di un romanzo. Parafrasando William Faulkner si può poi dire che l’unica cosa di cui valga la pena scrivere è un cuore umano in conflitto con se stesso. Perché la narrativa abbia un qualche significato per il futuro, deve saper esprimere i quesiti privati e politici con cui tutti ci confrontiamo ogni giorno. Tra lealtà e verità, tra famiglia e individualismo, tra crescita e considerazione per il nostro pianeta.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento