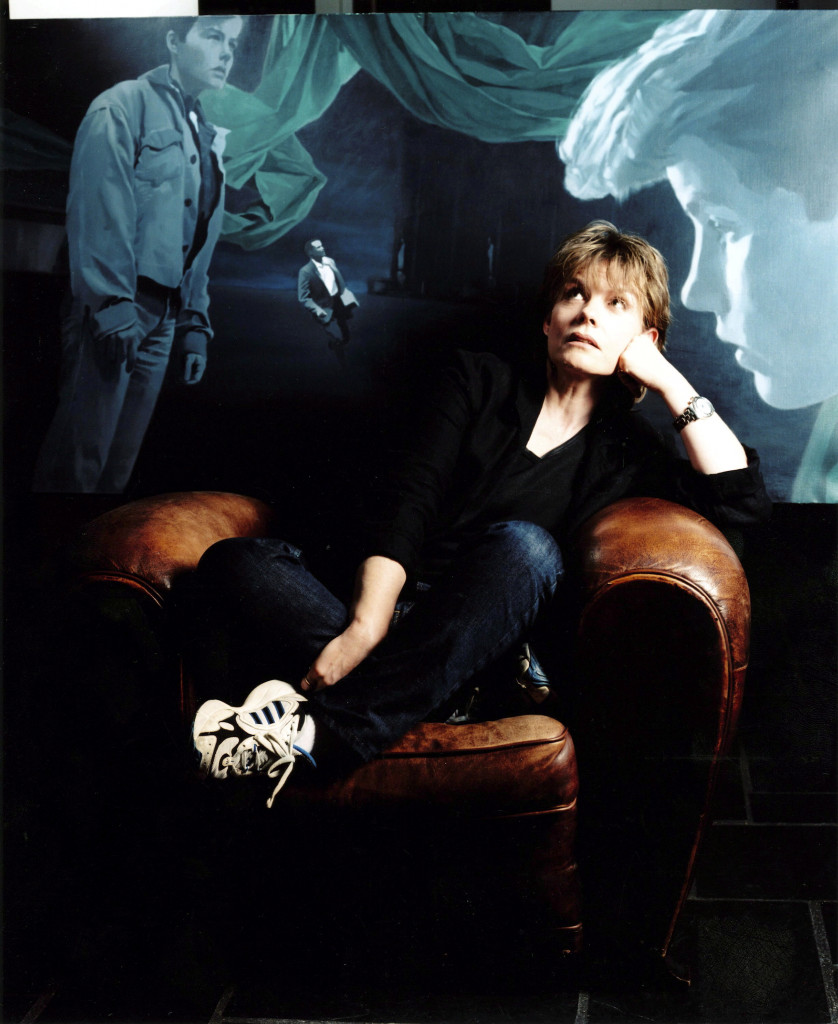

Joël Dicker, quelle pericolose apparenze

L'intervista Parla lo scrittore di Ginevra, autore del romanzo «Un animale selvaggio» per La nave di Teseo. Tra la Costa Azzurra e la Svizzera una trama di segreti si stringe intorno a due coppie benestanti. «In fondo, non conosciamo bene le persone che ci circondano, a volte anche quelle più vicine, persino alcuni dei nostri cari»

Ikon images Foto Ap

Ikon images Foto ApL'intervista Parla lo scrittore di Ginevra, autore del romanzo «Un animale selvaggio» per La nave di Teseo. Tra la Costa Azzurra e la Svizzera una trama di segreti si stringe intorno a due coppie benestanti. «In fondo, non conosciamo bene le persone che ci circondano, a volte anche quelle più vicine, persino alcuni dei nostri cari»

Due coppie, divise dall’estrazione sociale come da professioni e sogni, che condividono però un’esistenza borghese nelle zone residenziali che circondano il centro di Ginevra. Ricordi, e segreti che affiorano dal passato. Una rapina da film in una delle gioiellerie più famose della città svizzera. Gli ingredienti del nuovo romanzo di Joël Dicker, Un animale selvaggio (pp. 440, euro 22, edito come i precedenti da La nave di Teseo) rimandano ancora una volta alla sottile inquietudine che attraversa le pagine del 39enne scrittore ginevrino fin dai tempi del suo capolavoro La verità sul caso Harry Quebert: un crescendo di spaesamento e domande senza risposta tale da produrre nei lettori timori ben maggiori di quelli provocati dalla brutalità o lo spargimento di sangue. Un romanzo che conferma ancora una volta come Dicker, in realtà più propenso a guardare verso Philip Roth che verso Simenon, rappresenti uno dei nomi di riferimento del nuovo noir europeo e internazionale.

In esergo a «Un animale selvaggio» si legge che il libro racconta la storia di una rapina a mano armata avvenuta a Ginevra nel luglio del 2022 e finita sulle prime pagine dei giornali… In realtà quella vicenda, come il resto del romanzo, è frutto esclusivo della sua fantasia. Come in un gioco di specchi, anche «ispirarsi» alla realtà diventa parte di una finzione narrativa?

Assolutamente. Credo sia la grande forza del romanzo: muoversi con scaltrezza lungo il confine tra realtà e finzione, ma senza avere la necessità di fare davvero riferimento al primo di questi due elementi. Ancor più di quanto accade con i film o le serie tv, si tratta di dare al lettore l’impressione che ogni elemento narrato sia vero, non solo la storia di fondo di quanto si sta leggendo. Non a caso, spesso, quando leggiamo un buon romanzo e ci affezioniamo ai personaggi, abbiamo l’impressione che esistano davvero, di poterli incontrare. La forma romanzo contiene in sé questa dimensione della realtà che fa pensare che tutto ciò che si legge esista sul serio. Invece è tutto un gioco di contraddizioni perché si tratta dell’esistenza di qualcosa che non esiste davvero ed è invece frutto di un’invenzione. In fondo è questo uno degli aspetti più interessanti della letteratura.

I sentimenti e le emozioni che finiscono per travolgere le due coppie al centro del romanzo appaiono anch’essi piuttosto verosimili: invidia, gelosia, desiderio di controllo e di mostrare agli altri una versione di sé diversa dalla realtà. Immersi nella vita dei quartieri residenziali, questi personaggi ci invitano a guardare alle esistenze nascoste del mondo borghese?

Senza dubbio. L’idea che fa da sfondo al romanzo non è tanto quella di interrogarsi sul senso di questa attenzione ossessiva alle apparenze, quanto piuttosto di chiedersi cosa nasconda, cosa c’è davvero dietro questa apparenza e cosa ci dice di queste persone. Viviamo in un mondo in cui, in fondo, non conosciamo bene le persone che ci circondano, a volte anche quelle più vicine, persino alcuni dei nostri cari. Senza contare che da quando siamo tutti immersi nella rete dei social, capaci di offrire un’immagine falsificata o comunque sorprendente di ciascuno di noi, le cose si sono ulteriormente complicate. Perciò, la questione che si pone riguarda il fatto che per conoscere davvero qualcuno bisogna cercare di capire a cosa aspira, quali sono i suoi rimpianti, quali sono i suoi sogni e i social network questo non ce lo dicono. Quando invece abbiamo in qualche modo accesso alla realtà interiore di una perso, possiamo misurare l’aspetto che vuole offrire di sé, come «si racconta», con ciò che prova davvero. Nel romanzo questi due aspetti sono spesso osservati in parallelo per cogliere le zone d’ombra che lasciano emergere.

Sì, certo, anche se in realtà se dovessi scegliere non saprei come, e dove, collocarli. I miei romanzi non sono completamente etichettabili come thriller e, a pensarci bene, credo che il loro vero filo conduttore prenda forma intorno ai personaggi. La spina dorsale delle storie che scrivo sono i personaggi e i rapporti che intrattengono tra loro, cosa li tiene insieme e cosa li divide. Certo, come nel caso di Un animale selvaggio dove si parla di una rapina, delle indagini della polizia, di segreti inconfessabili, i lettori hanno a che fare anche con la dimensione del thriller, ma in fondo il vero mistero che aleggia sul romanzo riguarda la vita di coppia, i rapporti umani, il conoscersi o meno anche quando si è vicini da tanto tempo.

Accanto ai personaggi c’è poi il contesto nel quale agiscono. Dal nord della costa atlantica degli Usa, del già citato «Harry Quebert» come de «Il caso Alaska Sanders», alla Svizzera de «L’enigma della camera 622» e di «Un animale selvaggio», ambientato, quest’ultimo, nella città dove è nato e vive, Ginevra. Cosa significa raccontare un luogo in cui ci muoviamo ogni giorno senza correre il rischio di farne una cartolina?

Al contrario di ciò che si può immaginare, non è per niente facile. Certo, posso raccontare questo luogo in modo credibile e, a partire da un’ambientazione verosimile inventare una storia completamente immaginaria. La grande differenza tra i due casi risiede però altrove. All’inizio, pensare a una trama che si svolgeva negli Stati Uniti è stato più facile perché c’era la giusta distanza visto che scrivevo da Ginevra. Questa distanza mi ha dato la sensazione di poter essere ancorato alla finzione in modo ancora più forte. Il New England è una zona che conosco bene perché ci ho passato molte estati da ragazzo, ma si trattava comunque di lavorare sui ricordi. Quando invece ho pensato che volevo scrivere un romanzo ambientato a Ginevra, mi sono reso subito conto che si sarebbe trattato di una vera sfida: mi trovavo di fronte alla difficoltà di trasformare Ginevra, la mia città della realtà, in un luogo di finzione, nello scenario di una trama narrativa. E ho capito che ce l’avrei fatta solo con il tempo, l’allenamento e passo dopo passo, quando sarei riuscito in qualche modo a staccarmi dalla «mia» Ginevra, prendere una certa distanza dal luogo e renderla una città immaginaria. Così, alla fine, la Ginevra di cui parlo nel libro potrebbe essere un po’ anche New York o molti altri luoghi che ho visto o sognato.

Abbiamo parlato del suo rapporto con la realtà, ma per un autore che a meno di trent’anni aveva già scritto un romanzo ormai celebre come il caso Quebert, anche la relazione con il tempo deve avere un significato particolare. Del resto nei suoi libri, compreso «Un animale selvaggio», i personaggi devono fare i conti con il ritorno, spesso drammatico, del passato…

Il tempo è ciò che ci aspetta e che ci rende in un modo o nell’altro agli occhi degli altri. E, naturalmente, un elemento che incide su ciò che siamo e su come ci percepiamo. Allo stesso modo, il tempo plasma i miei personaggi, anche mettendoli a confronto con ciò che sono stati: ecco il passato che ritorna! In quest’ultimo romanzo i flashback non sono affatto artifici, ma necessità assolute, l’unico modo perché il lettore possa incontrare davvero il personaggio e capire chi è, perché è così e perché fa quello che fa. Insomma, un vero incontro, come quelli che si fanno nei libri. O nella vita. Perché quando incontriamo una persona per la prima volta è possibile che ci racconti la sua storia, chi è, da dove viene, cosa ha fatto, cosa l’ha portata qui e via dicendo. Per questo i riferimenti al tempo non sono mai casuali, ma rappresentano dei mattoni, pietre essenziali nella costruzione della storia.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento