Jessica Bruder e la fiducia necessaria per resistere

L'intervista Parla la giornalista statunitense autrice di «Snowden’s Box», edito da Clichy, che racconta di come un gruppo di amici abbia contribuito nel 2013 a rendere pubbliche le prove del controllo di massa a cui l'intelligence di Washingont ha sottoposto milioni di propri concittadini. «Dal mio punto di vista "Nomadland" e questo nuovo libro sono esplorazioni nella sovversione: raccontano di persone che si uniscono per trovare un posto nel mondo o per crearne uno migliore»

Un ritratto di Jessica Bruder firmato da Todd Gray

Un ritratto di Jessica Bruder firmato da Todd GrayL'intervista Parla la giornalista statunitense autrice di «Snowden’s Box», edito da Clichy, che racconta di come un gruppo di amici abbia contribuito nel 2013 a rendere pubbliche le prove del controllo di massa a cui l'intelligence di Washingont ha sottoposto milioni di propri concittadini. «Dal mio punto di vista "Nomadland" e questo nuovo libro sono esplorazioni nella sovversione: raccontano di persone che si uniscono per trovare un posto nel mondo o per crearne uno migliore»

Nel giugno del 2013 Edward Snowden, un ex tecnico informatico della Cia e collaboratore di un’azienda consulente della National Security Agency, rivelò come l’intelligence americana avesse sottoposto milioni di propri concittadini a dei programmi di sorveglianza di massa. Prima di riparare all’estero, Snowden riuscì a far pervenire migliaia di documenti segreti della Nsa a un piccolo gruppo di giornalisti americani e britannici che avrebbero reso pubblico il loro contenuto.

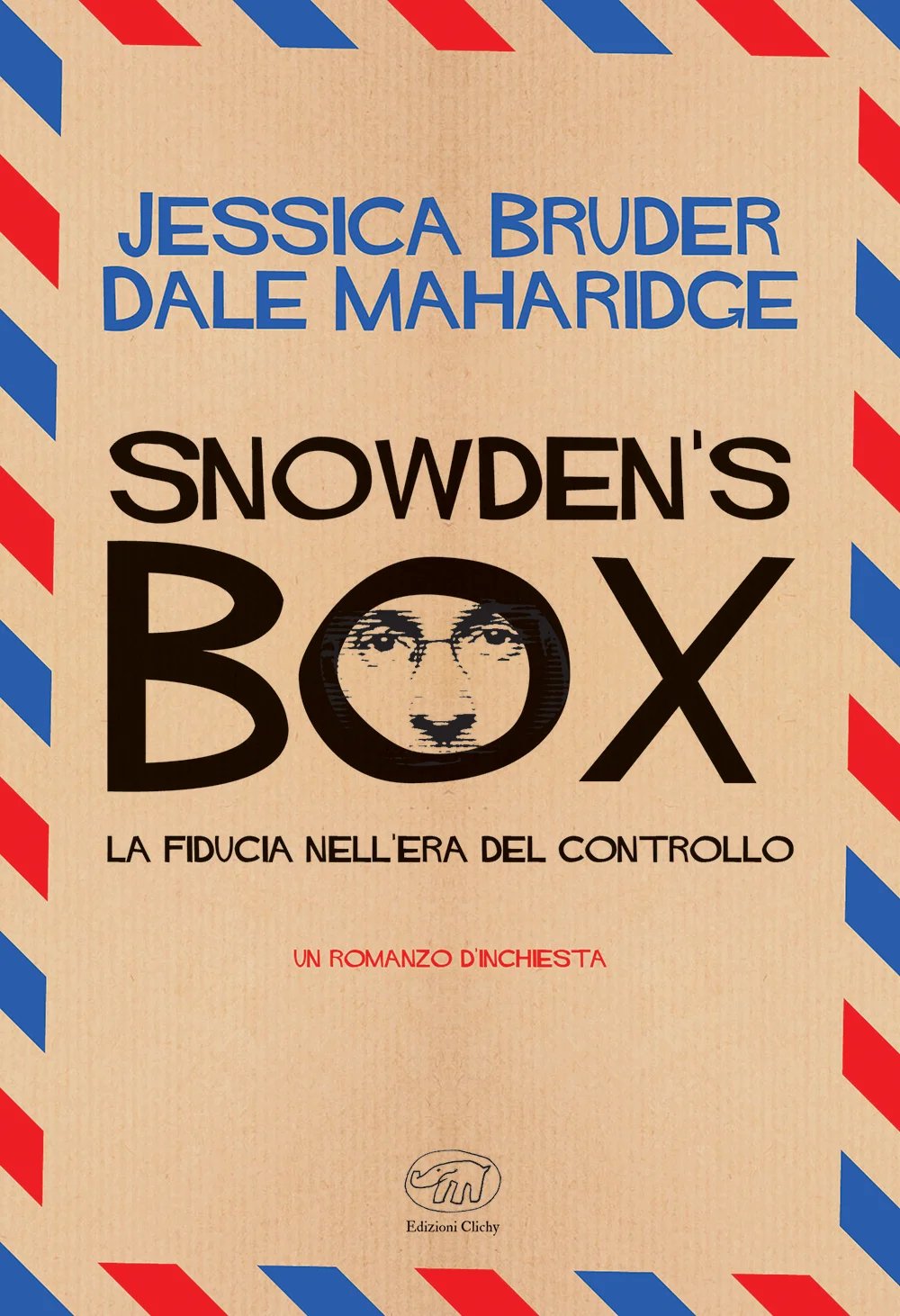

La storia che Jessica Bruder, insieme a Dale Maharidge, ricostruisce in Snowden’s Box (Clichy, pp. 220, euro 17, traduzione di Giada Diano) è prima di tutto quella del pacco che l’ex collaboratore dell’intelligence Usa inviò dalle Hawaii all’indirizzo newyorkese della giornalista e che lei a sua volta girò a quanti divulgarono l’inquietante contenuto di quei documenti. Una tra le più consistenti fughe di notizie riservate della storia del Paese, tale di indicare quante ombre minaccino attualmente la democrazia americana, era iniziata con la semplice traiettoria di un pacco a tariffa forfettaria da 5 dollari e 80 cent che aveva viaggiato per circa ottomila chilometri.

Per Bruder e Maharidge, quest’ultimo già vincitore del Pulitzer per la saggistica, legati da tempo da una profonda amicizia, il fatto che i segreti più oscuri dell’America avessero attraversato indisturbati l’intero Paese rappresenta una potente metafora di come gli strumenti per opporsi all’autoritarismo siano lì, sotto i nostri occhi, a disposizione di tutti. Dopo l’affermazione internazionale di Nomadland (Clichy, 2020), la sua inchiesta sui nuovi lavoratori nomadi e precari d’America, da cui Chloé Zhao ha tratto l’omonimo film vincitore dell’Oscar, Bruder fa luce in Snowden’s Box non solo sul sistema di sorveglianza capillare, e illegale, messo in atto dai vertici di Washington, ma anche sul modo in cui sia partita da un gruppo di amici la sfida che ha reso possibili denunciare pubblicamente tutto ciò.

Il suo libro racconta di come la fiducia reciproca possa fare la differenza. È questo il vero antidoto alla paura che le pratiche denunciate da Snowden vorrebbero instillare? E anche la forma più efficace di resistenza?

La fiducia è la chiave di tutte le forme di resistenza. È un ingrediente necessario per combattere l’autoritarismo e gli eccessi della sorveglianza. Ma qui emerge un paradosso. La sorveglianza corrode la fiducia. Oltre a minare la nostra fiducia nel governo, la sorveglianza erode i legami tra la gente comune. Quando le persone non possono fidarsi l’una dell’altra, è difficile che uniscano le forze contro un regime repressivo. Così la sorveglianza si autoalimenta: più è diffusa e più diventa difficile resistere. In proposito cito sempre le parole dello scrittore e Nobel sudafricano J. M. Coetzee: «La censura attende con impazienza il giorno in cui gli scrittori si censureranno da soli e il censore potrà ritirarsi».

Senza dubbio. Sia la precarizzazione dell’economia che l’ascesa dello «Stato di sorveglianza» sono minacce dirette alla democrazia. Le circostanze di cui ho scritto si sono verificate negli Stati Uniti, ma in molte altre nazioni condizioni simili hanno portato all’ascesa dell’autoritarismo, della disuguaglianza e dell’intolleranza. Questo non è però l’unico filo conduttore tra i due libri. Penso a Nomadland e Snowden’s Box come ad esplorazioni nella sovversione, la resistenza e le sottoculture. Entrambi i libri approfondiscono le storie di persone che iniziano come estranei ma poi si uniscono per trovare un posto nel mondo o addirittura crearne uno migliore, e questo nonostante le grandi avversità che devono affrontare.

L’uso contro gli stessi americani di strumenti pensati per la guerra o lo spionaggio dei nemici esterni ricorre più volte nella storia degli Usa. Lei cita l’internamento dei cittadini di origine giapponese dopo Pearl Harbor o il Cointelpro, il programma dell’Fbi che per 15 anni portò figure come Martin Luther King o Malcolm X e un milione di statunitensi, ad essere spiati. Che percezione c’è nella società di questa «sinistra tradizione» ed è cambiata nel tempo?

Vorrei che l’attitudine degli americani evolvesse, allora forse potremmo impedire che le nostre brutte storie si ripetano. Ma il pubblico è per lo più insensibile, anestetizzato. Molte persone pensano che la sorveglianza non abbia importanza. Dicono a se stessi: «Non sto facendo niente di male, quindi a chi importa se mi stanno guardando?». Perché ci si preoccupi davvero del tema della privacy, si deve riuscire a vedere oltre le proprie vite, cogliere l’impatto sociale di tutto ciò: il fatto che vivere in un panopticon significa che la cultura, lo scambio di idee, l’espressione individuale sono tutte sottoposte a una stretta. Ma questo tipo di riflessioni è un’astrazione, richiede una mente calma e razionale. Nel frattempo, i nostri leader fanno appello ad istinti molto più bassi, alla paura. Gli americani hanno sempre avuto paura dell’«altro». Negli anni Cinquanta erano i comunisti; cittadini innocenti furono indagati dal Comitato della Camera per le attività antiamericane, messi alla berlina e incarcerati. E gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 hanno rinvigorito lo stato di sorveglianza. Le persone sono disposte a rinunciare alle loro libertà quando hanno paura, a scambiare quasi tutto con un senso maggiore di sicurezza, anche se è illusorio.

I pericoli per la libertà si vanno intrecciando con le nuove forme dell’economia digitale fino a costituire il cosiddetto «capitalismo della sorveglianza». Un caso emblematico di tutto ciò è emerso con le informazioni di più di 87 milioni di persone che la società Cambridge Analytica ha venduto alla campagna di Donald Trump nel 2016: informazioni con cui si possono sorvegliare i cittadini, guadagnare molto e decidere le sorti della democrazia?

Assolutamente. È facile dimenticare che ogni giorno, quando utilizziamo i nostri dispositivi digitali collegati in rete perdiamo dati come le cellule della pelle. I dati sono il sottoprodotto del consumo e della comunicazione online. Quando quei dati vengono raccolti e archiviati, possono essere facilmente rivolti contro di noi: «armati» e usati per influenzare il nostro comportamento. Queste informazioni sono preziose per tutte quelle entità che possono non avere a cuore i nostri interessi, comprese le società che vogliono i nostri soldi e i politici che vogliono i nostri voti.

Nel libro si parla anche di un effetto spesso poco rilevato della diffusione dei sistemi di controllo, vale a dire l’idea che anche il solo pensarsi spiati porti a forme di autocensura, limiti la creatività, produca limitazioni al linguaggio e all’espressione degli esseri umani. Anche questa è una minaccia concreta?

È assolutamente una minaccia. Quattro mesi dopo le fughe di notizie di Snowden, uno studio dell’organizzazione letteraria Pen ha rilevato che gli scrittori erano più propensi a censurarsi su argomenti che temevano potessero attirare l’attenzione indesiderata del governo: temi come l’incarcerazione di massa, Occupy Wall Street e, naturalmente, le fughe di notizie stesse. Un fenomeno parallelo al paradosso di cui abbiamo discusso prima: come la sorveglianza può erodere la fiducia, e in particolare quella tra gli individui che è cruciale per resistere alla sorveglianza autoritaria. Se sostituisci «libera espressione» con «fiducia», il senso non cambia. L’apprendere come il governo attui una sorveglianza di massa può effettivamente rendere più difficile parlare di tutto ciò, facendo sì che le persone diventino reticenti ad esprimersi liberamente.

Gli Stati Uniti sono spesso descritti come la patria del cospirazionismo. Di fronte alla quantità di abusi compiuti dalle autorità sui cittadini americani, qual è l’antidoto per non sprofondare nel «narcisismo della paranoia», come lei lo definisce ironicamente nel libro?

Qualche anno fa a Parigi sono andata a vedere uno spettacolo incredibile: i Massive Attack suonavano con l’artista visivo Adam Curtis. Allo stand del merchandising, ho comprato una felpa con cappuccio con su scritta una frase: «Le teorie del complotto sono una cospirazione per farti sentire impotente». Non sono sicura se l’abbia inventata Curtis o qualcun altro, ma la battuta mi è rimasta impressa. Nel corso del tempo, la mia testa l’ha trasformata in un sentimento più ampio che, spero, funzioni come un amuleto contro l’eccessiva paranoia. Dice questo: «Non smettere di provare a migliorare il mondo, ma esci anche e vivi la tua vita». In Snowden’s Box ragioniamo di semplici passi che le persone possono compiere per respingere l’onnipresente sorveglianza. Basterà per sistemare tutto? No. Ma vale la pena continuare. E dopo averlo fatto, si deve chiudere il libro ed uscire, fare arte, passare del tempo con i propri amici o la propria famiglia, fare ciò che ci rende felici. Devi sempre esercitare le libertà per cui stai combattendo.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento