Il Kosovo in bocca al «Serpente» e immobile al 1999

1999-2019 Bill Clinton e Madeleine Albright ospiti a 20 anni dalla fine della guerra Nato. Ma non c’è pace, grazie alla unilaterale indipendenza del Kosovo nel 2008, alla corruzione e al conflitto con la minoranza serba

L'insegna delle missioni Onu e Nato che indica il nuovo «confine» tra Serbia e Kosovo

L'insegna delle missioni Onu e Nato che indica il nuovo «confine» tra Serbia e Kosovo1999-2019 Bill Clinton e Madeleine Albright ospiti a 20 anni dalla fine della guerra Nato. Ma non c’è pace, grazie alla unilaterale indipendenza del Kosovo nel 2008, alla corruzione e al conflitto con la minoranza serba

Dal centro di Pristina una strada si inerpica su per una collina. In cima tra i viottoli del parco sbuca un monumento malandato a cui nessuno sembra far caso. Un blocco in cemento da cui si staglia il busto bronzeo di Ramiz Sadiku. Quello di Boro Vukmirovic è stato rimosso nel 1999 alla fine del conflitto.

Erano caduti insieme, Boro e Ramiz, abbracciati, sotto i colpi di fucile dei nazi-fascisti durante la seconda guerra mondiale. Partigiani, uno serbo, l’altro albanese, erano divenuti il simbolo della fratellanza e dell’unità tra le etnie nella Federazione jugoslava di Josip Broz Tito.

Morto il Maresciallo, moriva la Federazione. Il crollo del comunismo faceva della Jugoslavia un terreno di conquista per élite criminali. Se la sono spartita così, sul campo, brandendo l’arma del nazionalismo etnico, ciascuna con il sostegno di un padrino: Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, Russia.

Vent’anni di impunità hanno permesso a quelle stesse élite di impossessarsi degli Stati sorti dalle ceneri dell’ex Jugoslavia. Vent’anni di impunità che hanno alimentato i veleni sprigionati dalle guerre. E ora che quelle élite scricchiolano e gli equilibri intorno cambiano, ecco riemergere come un fiume carsico la retorica nazionalista che ha sprofondato la regione in una lunga notte di sangue.

A Kosovska Mitrovica è un tranquillo giovedì di questo giugno afoso. Sono passate poco più di tre settimane dal raid della polizia albanese kosovara nel «capoluogo» del Kosovo del Nord a maggioranza serba – separato dalla parte albanese anche dal fiume Ibar (e dai cavalli di Frisia che, nei momenti di tensione, la Nato rialza).

Boban quel giorno era all’ospedale di Mitrovica Nord, la parte serba della città. «Dicono di aver arrestato Zeljiko Bojic (direttore della polizia di Mitrovica Nord, ndr) finalmente. Lo sanno tutti qui che è corrotto, racconta Boban. Quella mattina però abbiamo sentito le sirene d’allarme e quando le senti, non resti indifferente».

Una mossa probabilmente premeditata dalle autorità serbe, informate da tempo dell’operazione di polizia che ha coinvolto otto comuni, di cui quattro nel nord e quattro nel sud del Kosovo, e portato all’arresto di 14 albanesi, 11 serbi e 4 bosniaci, oltre che di un funzionario russo della missione Onu (Unmik). Una provocazione per Belgrado, un’operazione di contrasto al contrabbando per Pristina.

«La scorsa volta pare che stessero per arrestare Milan Radoicic (vice leader della Lista Serba sospettato di essere coinvolto nell’omicidio di Oliver Ivanovic, politico serbo kosovaro d’opposizione, ndr), noi però non abbiamo idea dei veri motivi di queste azioni». Nelle parole di Boban c’è lo stato di crescente incertezza in cui vive il Kosovo del nord da quando, circa un anno fa, hanno iniziato a circolare le voci di uno scambio di territori tra Serbia e Kosovo per mettere fine alle rivendicazioni di Belgrado su quella che considera ancora una propria provincia, dichiaratasi unilateralmente indipendente nel 2008.

Un accordo su cui sembrano convergere solo i leader che lo hanno promosso. Diverse le motivazioni, analogo il contesto in cui si muovono: economie asfittiche e strangolate dalla corruzione a cui la crisi economica europea ha dato il colpo di grazia. Diminuite le rimesse della diaspora, diminuiti gli investimenti dall’estero, il crimine è il solo ad aver aumentato il proprio peso in tutti i settori dell’economia.

Nel Kosovo del nord quel peso diventa visibile ad occhi nudi. Macchine senza targa, decine di tir che passano ogni giorno la frontiera senza alcun controllo. Un migliaio i veicoli attivi lungo la direttrice che collega Novi Pazar in Serbia al Kosovo del nord. La catena dei pagamenti necessari a viaggiare indisturbati però arriverebbe, anche quella, dritta a Pristina.

Una storia denunciata a cui non è seguita alcuna indagine. Perché ora? Il sospetto è che dietro ci sia lo zampino del premier kosovaro, Ramush Haradinaj, fermo oppositore dello scambio. Un modo per raccogliere prove tese a dimostrare i legami tra la criminalità organizzata e il presidente serbo Aleksandar Vucic. Obiettivo: colpirlo al cuore dei suo affari e farlo desistere dal piano di partizione.

Ma Vucic non è rimasto a guardare. Il giorno prima ha convocato una sessione parlamentare speciale. «Non abbiamo più il controllo del Kosovo – ha dichiarato – occorre mediare, il rischio è che ci siano attacchi da parte albanese». All’indomani Mitrovica si svegliava al suono delle sirene, scatenando la reazione della comunità serba. Il copione, sempre lo stesso, è stato ampiamente rispettato.

A Pristina sono stati all’ordine del giorno per tutto giugno i festeggiamenti del ventennale della fine del conflitto in Kosovo (il 12/6/1999). Lontano dalla roboante retorica dei vincitori, in una stanza della biblioteca comunale si tiene una mostra in memoria dei 1133 bambini vittime della guerra Tutti, albanesi, serbi, rom. E tanti quelli dei bombardamenti Nato.

A idearla è stato Bekim Blakaj, direttore dell’Humanitarian Law Centre. Una vita, la sua, dedicata a smontare le opposte narrative della guerra. Lo fa con un lavoro rigoroso di raccolta dati, divulgazione, istruzione non formale. «Quando vado nelle scuole, spiega il direttore, vedo i ragazzi sorpresi dal mio racconto, nemmeno se lo immaginano che anche dall’altra parte ci siano state delle vittime».

L’ultima battaglia di Blakaj è quella contro la risoluzione approvata in Parlamento nel maggio scorso sul genocidio perpetrato dai serbi durante la guerra in Kosovo. Una categoria quella del genocidio cui non ha mai fatto riferimento alcuna sentenza emessa da tribunali internazionali o locali. Un tentativo di strumentalizzare il ventennale in un momento in cui la più alta carica dello Stato, il presidente kosovaro Hashim Thaqi, soprannominato il «Serpente», rischia un processo per crimini di guerra.

Un mese fa si vociferava di una sua convocazione (e di quella del presidente del Parlamento, Kadri Veseli) alla Corte speciale per i crimini commessi dall’esercito di liberazione nazionale (Uck), un’organizzazione terroristica divenuta mito fondativo del Paese. Ma la convocazione non c’è stata – sostengono fonti ben informate – per via delle pressioni esercitate sulla Corte.

Un tribunale che ha una gestazione lunga nove anni e una credibilità compromessa sul nascere. La nomina dei giudici spetta principalmente al titolare della politica estera e della difesa dell’Ue, Federica Mogherini, secondo una procedura che non è né pubblica né trasparente. Il risultato è che i giudici della Corte sono ancora più esposti a ingerenze esterne di quanto non lo fossero i giudici di Eulex, la più grande missione europea all’estero, travolta da scandali di corruzione da cui è emerso che alcuni ufficiali della missione avrebbero preso tangenti per insabbiare le prove e affossare processi politicamente scottanti.

In questo contesto l’accordo di scambio per Thaqi è un po’ come le sirene d’allarme per Vucic: uno scudo e insieme un formidabile strumento di pressione.

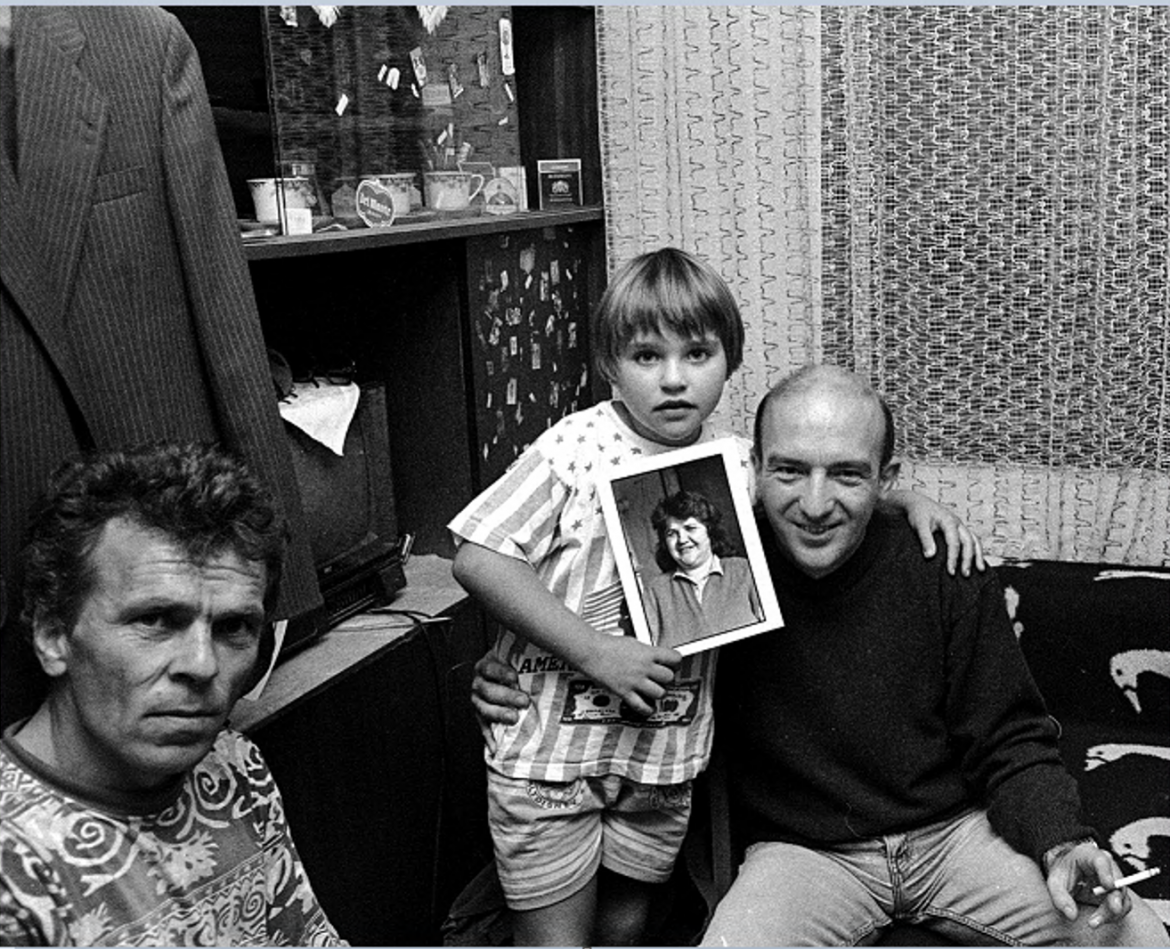

Se dovesse andare in porto poi il Serpente vestirebbe i panni dell’uomo della pace impossibile con la Serbia. Già l’anno scorso si parlava di una candidatura sua e di Vucic al Nobel per la pace, un epilogo che renderebbe ancora più complicato un processo a suo carico. Nel giorno delle celebrazioni del ventennale tutti i riflettori sono stati puntati su Bill Clinton e Madeleine Albright, presidente e segretario di Stato americani all’epoca della guerra in Kosovo. I due hanno camminato mano nella mano lungo il boulevard Nene Tereze, osannati da una folla in festa che si è stretta intorno a loro. Liberatori per gli albanesi kosovari, colonizzatori per i serbi.

Dal 1999 è cambiato tutto perché non cambiasse nulla. Ed eccolo lì, il passato che non passa, in posa per la foto. Vecchie facce, vecchi slogan, vecchie logiche identitarie. A cambiare è il mondo intorno. Ci sono nuovi appetiti da soddisfare, Stati che ritornano alla ribalta, alleanze in crisi in cerca di una nuova legittimazione.

Il passaggio ora è stretto. Occorre serrare i ranghi, blindare i traffici illeciti, assicurare la continuità degli interessi economici dei padrini nei rispettivi satelliti. Tutto questo al costo di scatenare nuovi scontri. Tutto questo con il rischio che una scintilla divampi ancora una volta in un incendio.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento