Il canto di Schönberg

Musica del '900 A 150 anni dalla nascita, un ritratto del musicista viennese, dalla fase tardoromantica a quella espressionista all’atonalità: Harvey Sachs gli dedica una monografia, ora dal Saggiatore

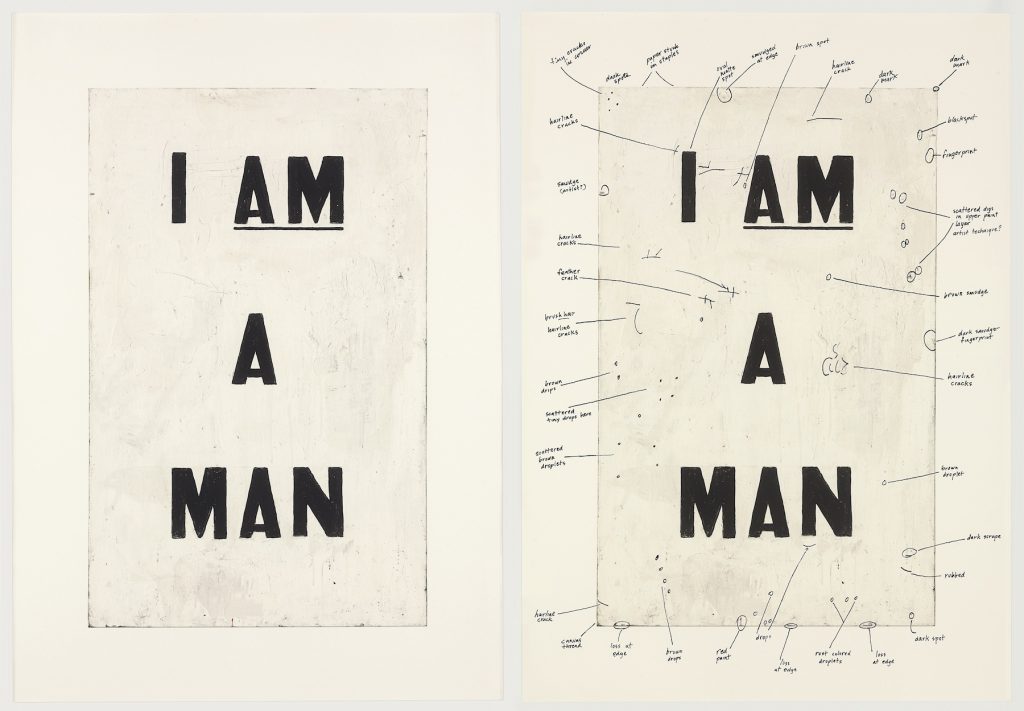

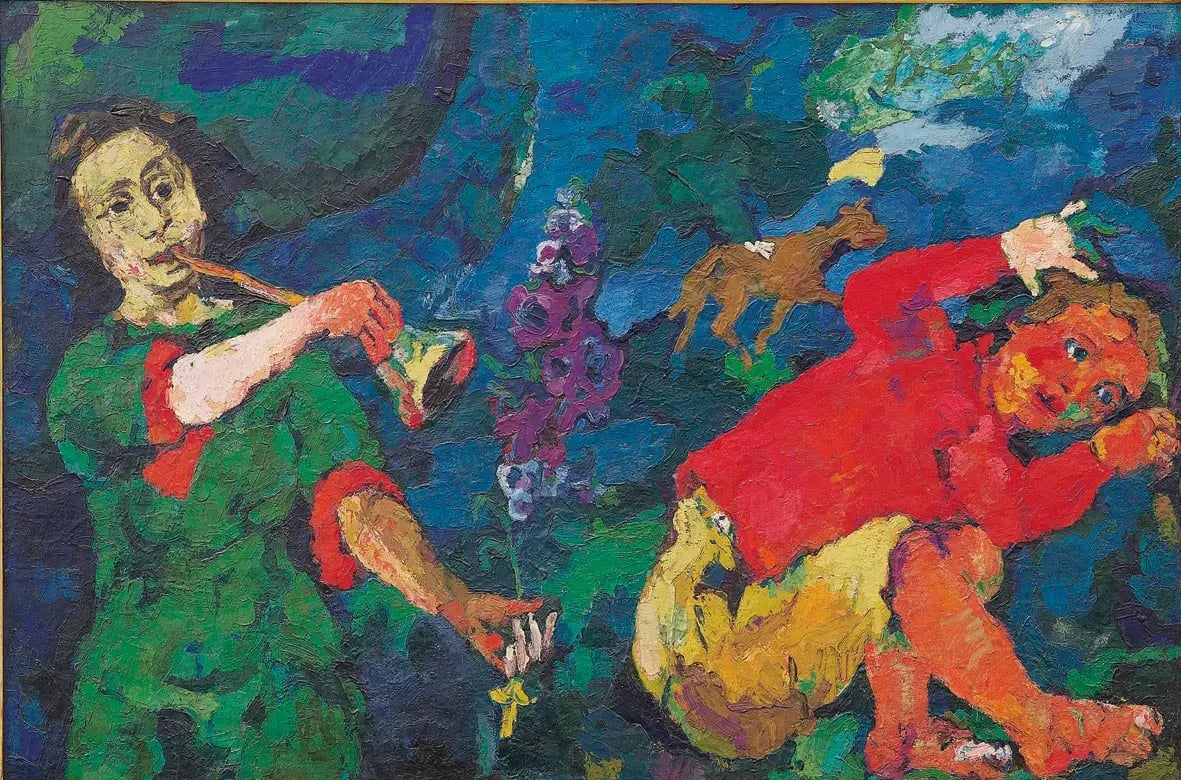

Oskar Kokoschka, «Il potere della musica», 1918

Oskar Kokoschka, «Il potere della musica», 1918Musica del '900 A 150 anni dalla nascita, un ritratto del musicista viennese, dalla fase tardoromantica a quella espressionista all’atonalità: Harvey Sachs gli dedica una monografia, ora dal Saggiatore

Vienna, 13 settembre 1874. Nella modesta casa di un calzolaio ebreo, il signor Samuel Schönberg, è nato un maschietto, il primogenito: Arnold. I soldi sono pochini e quando il padre muore tocca proprio a lui, poco più che quindicenne, interrompere gli studi e impiegarsi in banca: ma Arnold ha dentro di sé un fuoco capace di superare ogni contrarietà e la sua indomabile passione musicale non si lascia soffocare. Si forma così, da autodidatta e a dispetto degli ostacoli, uno dei maggiori musicisti di ogni tempo, figura nodale del Novecento per la sua capacità di ripensare e riorganizzare il materiale sonoro.

Schönberg non fu enfant prodige, non ‘sfondò’ mai presso il grande pubblico, non fu compositore dalla vena facile né dalla produzione ampia; ma non c’è brano uscito dalla sua penna che non denoti una profonda ragion d’essere e non indichi prospettive inedite. Schönberg non si accomoda nella scia della tradizione, ma non intende neanche far terra bruciata del passato. Gradualmente si sposta dal tardoromanticismo dei primi lavori (il più celebre è forse Verklärte Nacht, Notte trasfigurata, per sestetto d’archi, 1899) all’espressionismo (che si spinge fino al 1916 con i Lieder op. 22) e da lì al ‘metodo di composizione con dodici suoni’, che matura negli anni della guerra e viene collaudato fra il 1921 e il 1923, dopo un lungo silenzio, con i Cinque pezzi per pianoforte op. 23. Dopo essere arrivato all’aforisma con i pezzi op. 19 (sempre per pianoforte), Schönberg vuole infatti ricostruire una sintassi, voltare pagina assorbendo al contempo l’esperienza dei maggiori compositori del passato, da Bach a Beethoven a Brahms. Proprio Brahms, prima di lui, aveva affrontato il problema di scrivere sinfonie dopo Beethoven, «col fiato di quel gigante sul collo». Da allora tante altre questioni erano sorte: prima fra tutte quella della crisi del linguaggio tonale, portato da Wagner, specie nel Tristano e Isotta, a una tensione continua; l’impiego diffuso del cromatismo, col suo costante scivolare fra le diverse tonalità, aveva creato un’ambiguità che la stagione espressionista portò all’estremo.

Tutto ciò non nasce dal nulla: nella Vienna di Schönberg (dove vivono e operano Schnitzler, Klimt, Hofmannsthal, Zweig, Kubin, più avanti Kafka, Joseph Roth, Egon Schiele) la crisi del linguaggio è percepita drammaticamente in ogni ambito artistico e rispecchia la crisi dell’individuo e della società, acuita dalle scoperte inquietanti della scienza e della psicanalisi, poi dall’angoscia della guerra. Dopo aver smontato e decostruito il linguaggio, però, Schönberg sente l’esigenza di ricomporlo in modo nuovo, nella convinzione che l’arte debba essere libera, ma non disorganizzata, per potersi far tramite di più profondi contenuti.

Rarità delle esecuzioni

Proprio in questi giorni è uscita nella collana musicale del Saggiatore la traduzione italiana di una biografia che Harvey Sachs ha dedicato a Schönberg nei 150 anni della nascita: Schönberg Perché ne abbiamo bisogno (traduzione di Valeria Gorla, pp. 248, € 26,00). Nelle prime pagine l’autore documenta l’assenza quasi totale del nome di Schönberg nei cartelloni di alcune grandi orchestre internazionali (Wiener, Berliner, Boston, Chicago etc.). È vero che questi dati sono riferiti al 2019 e che qualcosa nel frattempo si è mosso: nell’ultimo biennio Petrenko e i Berliner hanno eseguito il Concerto per violino, la Kammersymphonie op. 9, le Variazioni op. 31, l’oratorio Die Jakobsleiter (La scala di Giacobbe). Quest’anno il Festival di Lucerna si è appena chiuso con i Gurre-Lieder, gigantesco affresco vocale che trasporta il mondo cameristico del Lied (poesia intonata per voce e pianoforte) dentro una dimensione orchestrale addirittura elefantiaca, anche per durata; e quasi negli stessi giorni anche Chailly alla Scala ha diretto la stessa composizione. Ma non si può negare che i lavori di Schönberg siano tuttora di raro ascolto, persino quelli brevissimi e davvero poco ingombranti del repertorio pianistico e liederistico. L’idea ormai inveterata che sia musica ostica e respingente va in parte ricondotta all’interpretazione di Thomas Mann, che nel Doktor Faust ispirò proprio a Schönberg la tragica figura del protagonista, il compositore Adrian Leverkühn, che per approdare alla dodecafonia sigla addirittura un patto col diavolo: esempio insuperato di intellettualismo senz’anima.

Schönberg non è musicista facile, certo, e richiede un ascolto attivo e consapevole; ma non è più ‘duro’ di Bartók, di Hindemith, di certo Stravinskij. A smentire l’idea che non sappia ‘cantare’ basta la sua Kammersymphonie op.9 (1906), che gronda genio fin dal memorabile attacco col germe tematico pensato tanto in verticale quanto in orizzontale. Come dice il titolo ossimorico di ‘sinfonia da camera’, Schönberg condensa qui le aspirazioni del sinfonismo nell’economia di segno di un organico cameristico. All’allievo Webern il lavoro apparve subito di ‘colossale’ qualità; ma quando – nel 1913 – si volle organizzare un concerto di musiche contemporanee che aveva il suo fulcro proprio nella Kammersymphonie, successe un finimondo: il pubblico cominciò a strepitare, durante il brano successivo (gli Altenberg-Lieder di Alban Berg) si venne addirittura alle mani e i Kindertotenlieder di Mahler, che avrebbero dovuto chiudere la serata, saltarono del tutto, insieme ai nervi dei presenti.

Fase espressionistica

In quegli anni Schönberg aveva sperimentato anche la via del teatro, con due monodrammi: Erwartung (L’attesa) del 1909 e La mano felice, di poco successivo. Restarono entrambi nel cassetto per anni, finché nel 1924, in occasione del cinquantesimo compleanno del compositore, si riuscì ad allestirli entrambi, separatamente. Ma Schönberg si era ormai portato oltre e aveva messo a punto il sistema dodecafonico, così chiamato perché utilizzava i dodici suoni disponibili in modo egualitario, eliminando i rapporti di tensione e gerarchia interna connaturati alla tonalità tradizionale. Erwartung e La mano felice, invece, sono forse le punte massime della a-tonalità, ossia della anarchia nelle relazioni fra i suoni: e scelgono questa via per esplorare un crescendo di allucinazione e di terrore degno dei migliori film espressionisti. In Erwartung una donna, sola in un bosco, di notte, sotto una luna iniettata di sangue, aspetta l’amante che non arriva. A un certo punto inciampa nel buio; c’è un corpo disteso, immobile; il dolore di lei esplode in un lamento sconnesso, interiettivo, mentre l’orchestra si colora di timbri lividi che ricordano le pagine più demoniache del teatro wagneriano. Colpo di genio: il finale, rapidissimo e tranchant, fa balenare l’ipotesi che tutto sia stato un incubo.

Canto parlato

Non si comprende Schönberg se non si ricorda anche la sua caratteristica propensione a travalicare i confini della sua arte per unirla a poesia, letteratura, pittura, filosofia, teatro. Diverse composizioni sono su testo proprio: per esempio l’altro monodramma, La mano felice, così affine ai drammi da camera di Strindberg, e i due grandi oratori incompiuti: La scala di Giacobbe e Mosè e Aronne. Quanto all’attività come pittore, ebbe tali proporzioni (con più di 250 fra dipinti a olio, acquerelli e disegni!) da diventare spesso oggetto di mostre monografiche. Fu amico di Oskar Kokoschka, frequentò il gruppo del Cavaliere azzurro, con Kandinsky (che sul suo stile pittorico pubblicò un saggio nel marzo 1912) intrattenne un ricco carteggio. Al mondo della pittura va ricondotto anche l’evento più traumatico della sua vita, il suicidio di Richard Gerstl, da cui prendeva lezioni di pittura e che si innamorò perdutamente della moglie di Schönberg, Mathilde. Di quei mesi drammatici è il quartetto per archi dedicato ‘a mia moglie’, in cui un soprano intona due liriche di Stefan George, infiltrando così con la voce umana la purezza delle linee strumentali. Ma la carica di visionarietà e disperazione dell’universo interiore di Schönberg esplode soprattutto in uno dei suoi lavori più celebri, il Pierrot lunaire del 1912, collana di 21 minuscole poesie, lavorate come gemme, accompagnate da un complesso da camera che ricorda il caffé-concerto e intonate da una voce che si esprime con il cosiddetto «Sprechgesang» (‘canto parlato’), modalità intermedia appunto fra parola e canto, sfuggente e inquietante.

Nuove regole, antiche domande

Negli anni tormentosi della guerra Schönberg ragiona su come legare ancora una forma che è esplosa sotto il disgregarsi dei legami tonali. Sarà anche lo studio di Bach, dell’ultimo Beethoven, dove le grandi fughe convivono con semplici ariette e la scrittura tende ad astrarsi sempre più, a spingerlo verso la teoria dodecafonica, già presente in alcune parti del Pierrot. Nel segno di questo nuovo principio costruttivo nascono gli ultimi capolavori: primo fra tutti le Variazioni op. 31 per orchestra, del 1928, che ribalta la potenziale ripetitività del tema variato in un fuoco d’artificio di inventiva, con un moltiplicarsi di relazioni interne e il progressivo lievitare della materia sonora.

Ma l’assolutezza del disegno non basta a Schönberg, che vuole fare delle sue partiture anche una sponda ai grandi interrogativi esistenziali, superando i confini delle singole arti. Mentre scrive concerti, quartetti, trii, la sua coscienza tormentata di ebreo e di esule (finirà la sua vita in America) lo incatena a due grandi lavori, incompiuti entrambi perché forse legati a domande destinate a rimanere senza risposta. Il primo, Die Jakobsleiter (La scala di Giacobbe, 1917-22), accompagna gli anni della prima guerra e la genesi della tecnica dodecafonica, mettendo al suo centro gli interrogativi esistenziali della contemporaneità, «la disputa dell’uomo di oggi con Dio». Ne resta un torso incompiuto, affacciato sul mistero, interrotto in modo molto significativo su un vocalizzo sopranile, senza parole. Incompiuto è anche l’altro oratorio, Mosè e Aronne (1930-32), che tematizza l’eterno dissidio tra il dover dire e il non poter dire, l’esigenza di esprimersi e la percezione di inadeguatezza di ogni forma comunicativa.

Incompiuti entrambi, ma perennemente in fieri: lavori a cui l’autore non smise mai di pensare, fino alla morte nel 1951. E tuttavia, se con le stupende Variazioni op. 31 aveva dimostrato come fosse ancora possibile dominare la ‘grande forma’ in modo organico e coerente, con i due oratori interrotti rinunciò a questa possibilità, sfumando l’indicibile nel silenzio e preferendo un’arte che interroga a un’arte che offre risposte fittizie.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento