Hermann Broch, qui sta il legame tra conoscenza e verità

Grandi dialoghi/12 Straripante sinfonia verbale in quattro tempi, «La morte di Virgilio» è in diretta corrispondenza con i quattro elementi e in chiara analogia con le sinfonie di Mahler

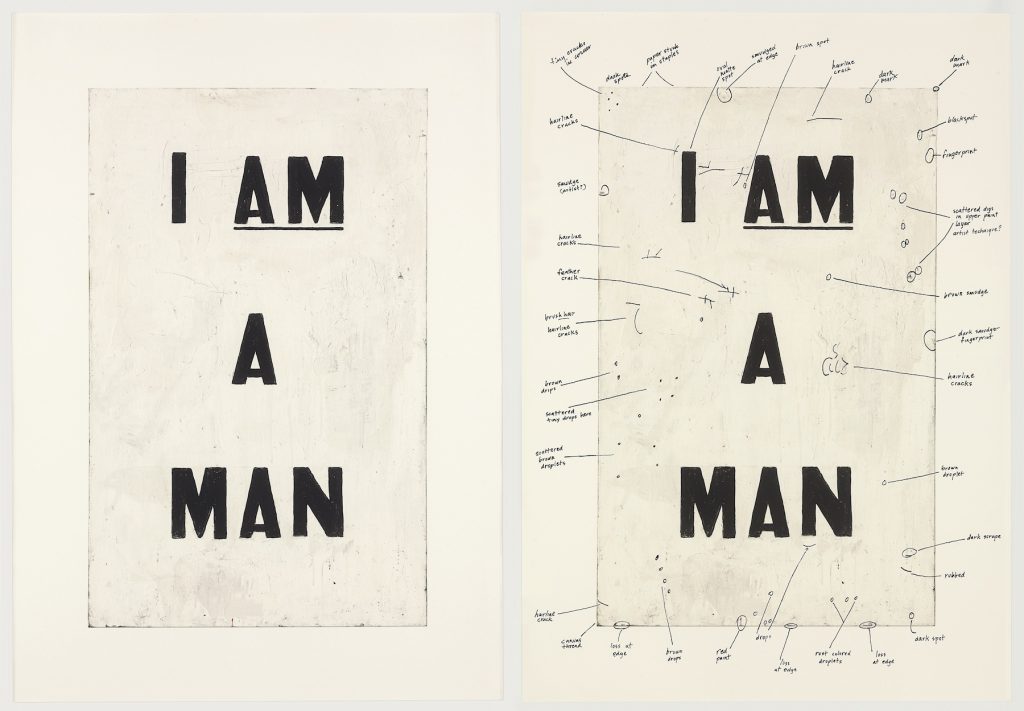

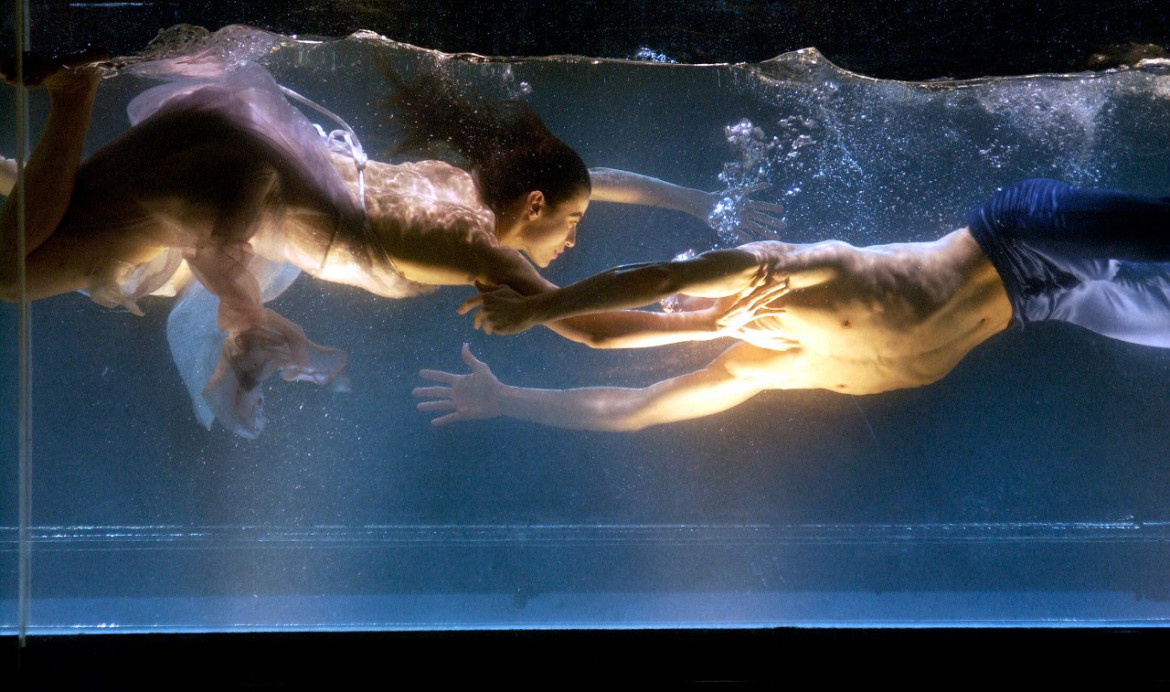

Una scena da «Dido & Aeneas», di Henry Purcell, libretto di Nahum Tate tratto dal Libro IV dell’«Eneide» di Virgilio. Coreografia e Regia Sasha Waltz, Direttore Christopher Moulds, ricostruzione musicale di Attilio Cremonesi, Teatro dell’Opera di Roma, stagione 2015-16

Una scena da «Dido & Aeneas», di Henry Purcell, libretto di Nahum Tate tratto dal Libro IV dell’«Eneide» di Virgilio. Coreografia e Regia Sasha Waltz, Direttore Christopher Moulds, ricostruzione musicale di Attilio Cremonesi, Teatro dell’Opera di Roma, stagione 2015-16Grandi dialoghi/12 Straripante sinfonia verbale in quattro tempi, «La morte di Virgilio» è in diretta corrispondenza con i quattro elementi e in chiara analogia con le sinfonie di Mahler

Nella Vienna di fine Ottocento, Hermann Broch risponde ai languori di uno sfinito e malinconico decadentismo con una robusta inclinazione per gli studi scientifici, che cade a piombo sulla sua scrittura. Al crocevia tra letteratura, filosofia e scienza, rincorre l’idea di un romanzo conoscitivo, coltivando il progetto imprendibile e titanico, quasi un vicolo cieco e sempre a un passo dallo scacco, di una gnoseologia narrativa. Fin dall’impervia, a tratti problematica, trilogia dei Sonnambuli e in romanzi più brevi ma certamente non minori come l’Incognita, Broch cartografa il no man’s land al confine tra letteratura e scienza, cercando, nell’impasto di struttura saggistica e sostanza narrativa, di riconfigurare il mondo in una totalità nostalgica dell’ordo medievale.

Negli anni Trenta del secolo nuovo, la sinistra fenomenologia politica investe di sfiducia il vertiginoso progetto di quadratura scientifico-letteraria, e Broch si rivolge al mito, sulle tracce delle forze eterne, sempre pulsanti e aliene a ogni risvolto storico. Lungo le linee di questo ripensamento, nasce tra Europa e America La morte di Virgilio (1945), straripante sinfonia verbale in quattro tempi, in diretta corrispondenza con i quattro elementi e in chiara analogia con le sinfonie di Mahler. Da sempre in gara con Joyce, Broch agguanta l’epica giornata di Mr. Bloom e la depone alle porte dell’eternità, contro lo sfondo delle ultime diciotto ore di vita di Virgilio: rispetto al viavai metropolitano dell’Ulisse, appena due ore in più. Ma se in Joyce l’epos moderno non è mai diviso dal gioco e, anzi, la parodia è consustanziale alla scrittura, Broch è serissimo e, nelle cinquecento pagine del suo romanzo, riversa un lussureggiante, a tratti slabbrato, monologo interiore che copre, quasi allaga, il mondo fino ai suoi confini estremi, dove le parole di Virgilio coincidono con una maglia archetipica di stampo junghiano e ricreano una cosmologia.

Vecchio e malato, ormai alla fine dei suoi giorni, il poeta, di ritorno da Atene, approda al porto di Brindisi sul fare della sera e, attraverso le strade affollate e rumorose della città, è condotto al palazzo dell’imperatore Augusto: qui, in una stanza per gli ospiti custodita da schiavi, decide di distruggere l’Eneide: troppo evidente in quest’opera la “colpa romanzesca”, troppo nitido il problema psicologico-artistico che la investe, troppo perspicuo, dietro la vicenda eziologica del progenitore, lo specchio legittimante dell’epoca presente.

Il canto della Roma di Augusto ha un intento politico così smaccato – Virgilio lo inquadra con lo sguardo terso del morente – da inchiodare la sua scrittura a un volteggio di superficie e all’identificazione, meccanica e museale, di sé con il suo poema, impedendogli di dare ascolto alla voce purificata che sgorga ininterrotta dalle profondità eterne dell’animo.

Diversa dalle altre, che sono in fondo monologhi febbricitanti, la terza parte del libro consiste di dialoghi, la cui importanza è segnata dall’eclissi solare e dai tuoni che li accompagnano. Può essere che Virgilio, di ritorno dal delirio, misto ai rumori confusi della notte, in cui si erano articolate le sue precedenti meditazioni filosofiche, torni qui alla lucidità di un argomento serrato e che a Broch importi, ora, di costruire colloqui acuti per bucare la matassa di pensieri in cui finora si è aggrovigliato il suo periodare insieme innodico e tortuoso. In ogni caso, a questa altezza compaiono, per la prima volta, gli interlocutori: gli amici, il medico, lo schiavo, su tutti Augusto. Siano figure reali o fantasmi prodotti da una mente offuscata, il discorso è sempre scivoloso, contamina realtà e allucinazione. E del resto Broch non spende parole allo scopo di diradare le nebbie: per Virgilio le controparti sono senza eccezione presenti e, attraverso di loro, il suo pensiero si distilla in superiore chiarezza, pur ricadendo in periodici, ipnotici deliqui.

Il dialogo con Augusto è insieme snodo e luogo di precipitazione dell’intera vicenda. Parlando con l’imperatore, Virgilio raggiunge l’osso degli ossi, tocca questioni prime e ultime, senza calligrafismi e con arsa, implacabile consequenzialità. Il tema è ancora il legame a doppio filo tra conoscenza e verità; il quesito, che le due voci si rilanciano con risposte contrarie, riguarda la distruzione dell’Eneide: se sia azione in grado di ritrattare quanto già irrimediabilmente compiuto, spalancando alla conoscenza ultima, o se esistano altre vie nell’ora estrema. Virgilio sa che lo scopo di una vita, la vera poesia, è fallito, sacrificato alla gloria dei regnanti, e che l’arte, seppure legata da intrinseca condanna alla terra, per aspirare a pienezza e compiutezza deve essere presaga di morte. La sua poesia è stata una forma errata, un gigantismo superbo, impudente nella celebrazione di uno Stato che è nulla di fronte all’eterno regno dello spirito.

Alle riflessioni di Virgilio, Augusto è refrattario: gli è inaccettabile l’idea che il suo tempo non sia propizio all’arte, anzi radicalmente impoetico; irricevibile il pensiero che Omero non sia Enea, che il terreno delle grandi epopee è ormai malsicuro e consunta ogni teleologia narrativa. Per l’imperatore, lo Stato è realtà somma e l’arte – ogni arte, senza gerarchie – mai troppo prodiga nel magnificarne l’origine e le sorti. Allo Stato, così come alla poesia, Virgilio preclude la via alla conoscenza, e il dialogo tra i due si instrada sempre più sul tracciato, a binari paralleli, di due voci che alternano i turni di parola pur rimanendo fondamentalmente monologanti.

Il poeta non disprezza l’impero e non se ne fa beffe, riconoscendone invece l’angustia spirituale, l’ampollosa vacuità delle forme, lo splendore esteriore che ammanta il deserto. Sotto questi cieli, la poesia che apre alla conoscenza – l’unica legittima per Broch – è inattingibile; solo il sacrificio, l’amore e la pietà mostrano una via autentica. Il vero ribrezzo di Virgilio – controfigura di Broch che, dalla sua specola americana, studia la psicologia isterica delle masse europee e i loro ciarlataneschi, istrionici trascinatori – va alla corte gremita di flabelliferi e corifei del potere, alla plebe plaudente, adulante, ondivaga, pronta a osannare chiunque le regali agio e dissolutezze. L’ultima parola è di Augusto: l’imperatore sottrae l’Eneide all’oblio promettendo in cambio di liberare gli schiavi del paese natale di Virgilio, che pone la condizione e infine accetta il patto: non per debolezza senile né per vanità, tanto meno per incoerenza, ma con l’idea di un riscatto. Svuotata di ogni valore assoluto ai suoi occhi, la poesia riacquista un senso ultimo nell’azione che sopravanza l’opera e che, pur decretando la vittoria della prassi sull’estetica e la fine dell’affabulazione romanzesca, ricompone l’epos e lo salva in un ultimo soprassalto di umanità.

Il dialogo

L’imperatore Augusto si rivolge a Virgilio: Da Hermann Broch, La morte di Virgilio, traduzione di Aurelio Ciacchi, Fetrinelli 1968.

“Per amore degli dèi, o anche soltanto per onorarli, non mi è lecito rinunciare all’arte nel mio stato; la pace che io porto ha bisogno dell’arte, esattamente come Pericle che ha splendidamente coronato la sua pace con la costruzione dell’eccelsa Acropoli”.

L’imperatore dunque era riuscito a riportare il discorso sull’Eneide: “Veramente, Augusto, tu non mi rendi la vita facile”.

“Che vuoi dire, Virgilio?”

“Non esiste più il tempo e non è più lecito discorrere dell’arte; l’arte non può più nulla, non può superare la morte”.

“L’età che io ho fondato nella mia pace, vale forse meno di quella di Pericle? È la mia pace, è il nostro tempo, il nostro tempo di pace”.

“Ahimè, Augusto, davvero non mi risparmi difficoltà, specialmente se penso che tu, a sostegno della tua opinione, potresti sicuramente collocare gli edifici di cui hai adornato Roma accanto all’Acropoli di Pericle”.

“Da una città di mattoni nacque una città di marmo”.

“Sicuramente, o Augusto, l’architettura fiorisce, ed è ricca, perfino un po’ troppo ricca; comunque, è piena di forza, perché sta nello spazio come lo stato che tu hai costruito, è un simbolo dell’ordine ed essa stessa è l’ordine”.

“Per l’architettura dunque tu fai delle concessioni?”

“Fermo nel mutamento dei tempi è l’ordine, fermo nella sfera terrestre è lo spazio, o Augusto, e dovunque sulla terra sia stato creato l’ordine, sempre è nato il desiderio irreprimibile di erigere nello spazio una visibile similitudine di quest’ordine… e come similitudine dell’ordine si innalza l’Acropoli, si innalzano le Piramidi, e così pure il Tempio di Gerusalemme… testimonianze dell’aspirazione degli uomini a vincere il tempo innalzando l’ordine nello spazio”.

(…)

“Che l’arte si esprima in questo o quel modo, in tutti i suoi campi, essa è al servizio della conoscenza ed esprime conoscenza; l’unità della conoscenza e l’unità dell’arte sono sorelle, e ambedue discendono da Apollo”.

“Quale conoscenza, quella della vita o della morte?”

“Entrambe, l’una condiziona l’altra, come se fossero, insieme, una sola figura”.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento