George Pelecanos: «Non c’è pace per le strade. E io scrivo per i perdenti»

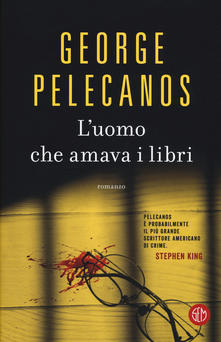

L'intervista Tra romanzi e serie tv, lo scrittore di Washington, figlio di immigrati greci, racconta il poliziesco come nuova «storia orale». Pelecanos è tornato al romanzo con «L’uomo che amava i libri» (appena pubblicato da Sem), il suo ventunesimo titolo che descrive una possibile storia di redenzione iniziata nella biblioteca di un carcere

George Pelecanos

George PelecanosL'intervista Tra romanzi e serie tv, lo scrittore di Washington, figlio di immigrati greci, racconta il poliziesco come nuova «storia orale». Pelecanos è tornato al romanzo con «L’uomo che amava i libri» (appena pubblicato da Sem), il suo ventunesimo titolo che descrive una possibile storia di redenzione iniziata nella biblioteca di un carcere

«Non vorrei passare per un selvaggio, ma la sola cosa che so di Émile Zola è che Paul Muni ne ha interpretato il ruolo in un vecchio film». Il suo territorio è sempre stato la strada. Non lo ha scelto, ma è ciò che racconta la sua vita e le storie che scrive. Per questo, quando un critico, vista la sua capacità di descrivere la realtà sociale della propria città, lo ha definito «lo Zola di Washington», ha tenuto a chiarire, con ironia, come il suo percorso fosse stato tutt’altro rispetto a quello dell’autore de L’Assommoir. Figlio di immigrati greci, nato e cresciuto a Washington, ma non nella zona che ospita i simboli del potere politico statunitense, bensì nei quartieri popolari abitati in larga parte da afroamericani, a 63 anni George Pelecanos è considerato uno dei protagonisti del noir americano. Dopo anni di lavoro per il cinema e la tv – è stato tra gli sceneggiatori della serie The Wire, sul «sistema» del traffico di droga a Baltimora, di The Deuce, sulla nascita dell’industria del porno nella New York degli anni Settanta, di The Pacific, diario di un gruppo di soldati impegnati contro i giapponesi e di Treme che racconta la vita degli abitanti dell’omonimo quartiere di New Orleans, a maggioranza afroamericano, all’indomani dell’uragano Katrina del 2005 – Pelecanos torna ora al romanzo con L’uomo che amava i libri (Sem, pp. 224, euro 18), il suo ventunesimo titolo che racconta una possibile storia di redenzione che inizia nella biblioteca di un carcere.

Michael, il protagonista del suo nuovo romanzo, scopre l’amore per i libri mentre sta scontando una lunga pena e immagina che questa sia una «seconda chance», una via per la redenzione. Davvero i libri possono cambiare la vita?

Certo. E parlo per esperienza personale: i libri mi hanno tirato fuori da un percorso che mi avrebbe creato parecchie difficoltà. Mi hanno tolto dalla strada, senza però farmi dimenticare da dove vengo. C’è però anche dell’altro. Leggere apre la mente e dispone all’empatia anche con chi è diverso da te. Nel romanzo cito una frase di Steinbeck che diceva: «La scrittura onesta parla sempre dell’incontro e conoscere bene una persona non porta mai all’odio e quasi sempre all’amore». E ho visto accadere la stessa cosa in carcere, tra i giovani detenuti come tra i criminali incalliti.

Lei ha preso parte a diversi programmi sulla scrittura organizzati in carcere, che tipo di rapporto si è creato con i detenuti?

Funziona così. I detenuti leggono un libro. A volte è uno dei miei, a volte è un libro di qualcun altro. Quando arrivo io, ci sediamo in cerchio e discutiamo di ciò che hanno letto. Come scrittore cerco di proporre il mio approccio al testo, ma non sono lì come insegnante, ma come un altro partecipante all’incontro, non poi così diverso da loro. Le discussioni sono spesso vivaci. Vogliono sapere della mia vita, cosa significa essere uno scrittore professionista. Spero di ispirarli in qualche modo, ma la verità è che il più delle volte sono io che traggo ispirazione da quello che mi raccontano. Come mostra questo romanzo. Evidentemente non sono sempre mosso dall’altruismo…

La Washington che Michael trova quando esce di prigione è molto diversa da quella che conosceva negli anni Novanta, divenuta «la capitale» del crimine e della droga, e raccontata in molti suoi libri. Si ha però l’impressione che la polvere sia stata «nascosta sotto il tappeto» e che le condizioni sociali alla base di quell’esplosione di violenza non siano state risolte.

In effetti, a prima vista si direbbe che la città sia migliorata, ma è chiaro che il miglioramento non ha riguardato tutti. Molte persone sono state costrette ad abbandonare le loro case a causa della gentrificazione di interi quartieri. Ci sono più posti di lavoro, ma spesso non per i lavoratori manuali. Quelli si sono ormai persi o, come dice lei, sono finiti per sempre sotto al tappeto. Con i salari da fame che ci sono in giro, molte persone non riescono più a permettersi una vita decente, degna di questo nome. Il divario tra ricchi e poveri non è mai stato così profondo come è oggi. E questo nell’intera storia di questo Paese.

Una costante del suo lavoro, nei romanzi, come nei testi per il cinema e la tv, è lo stretto rapporto che lega i personaggi, non solo i criminali, ai luoghi e alle città in particolare. Scrivere è una sorta di esplorazione urbana?

Credo proprio di si. Gran parte di ciò che scrivo riguarda la condizione delle città americane. Ne sono sempre stato affascinato. Forse addirittura ossessionato. E tutto il resto è venuto da sé, come conseguenza di questo interesse. Sono cresciuto a Washington, una città a maggioranza nera, in un quartiere abitato al 99,9% da neri, dove mio padre, che era arrivato dalla Grecia, aveva messo su una piccola tavola calda. Credo che fossimo la sola famiglia bianca di tutta la zona. Per questo conosco bene la sottocultura delle gang black, ma anche il soul o il cinema della Blaxploitation. Anche se non mi sono mai sentito un etnologo: osservo ciò che accade intorno a me e scrivo attingendo ai miei ricordi. Tutto qui.

In questo senso, il suo lavoro intorno al noir, e non solo, finisce per ricordare la «storia orale». È a questo che assomiglia oggi la cultura pop?

Personalmente ho scoperto il noir da adulto, dopo aver fatto ogni genere di lavoro e avendo puntato all’inizio soprattutto sul cinema. Mi sono formato con «i classici», Chandler, Hammett, Goodis e quando ho cominciato a scrivere ho sempre attinto alle mie fonti da «entrambi i lati della strada»: gli agenti come i criminali. Ma in ciò che scrivo c’è l’eco della musica degli anni Settanta, della mia passione per le vecchie auto, del gusto che ho per come cambiano i quartieri. Sono un ragazzo di città, quindi scrivo di questo. Ma c’è anche dell’altro. La letteratura, in generale, parla spesso dei vincitori, il romanzo noir invece si interessa soprattutto ai perdenti. Prendete David Goodis, il mio scrittore preferito, il «poeta dei perdenti». Ho cominciato a scrivere per questo: perché volevo raccontare storie come le sue, su persone della working class, sui proletari, gente comunque che non ha mai troppi soldi per le mani. Cosa c’entra con la cultura pop? Beh, credo che per essere tale, questa debba parlare un linguaggio che dice qualcosa a ciascuno di noi.

A un certo punto del libro, Gerard, il postino, un nero come Michael racconta a quest’ultimo di come siano cambiate le condizioni di vita degli afroamericani a Washington e gli dice: «Vedi di conoscere il passato, giovanotto». Sembra il genere di monito che accompagna il suo lavoro di scrittore. Perché è così importante ricordare?

Lo spiega bene il clima che si respira oggi in America. Metà del Paese non sembra preoccupato dall’ascesa del razzismo e questo perché quelle persone non conoscono la nostra storia, il fatto che siamo tutti immigrati, tutti siamo venuti prima o poi da «un altro posto». Loro hanno dimenticato. Ma non possiamo mai permetterci di dimenticare. Non mi rassegno a minimizzare i rischi di un ritorno del fascismo o dell’ideologia razzista: oggi nel mio Paese stiamo correndo un rischio davvero molto serio. E qualcosa di simile sta avvenendo anche da voi, in Europa. La gente ha un bel dire «non succederà più» o «da noi non può avvenire». Sta già accadendo e prima ce ne rendiamo conto e meglio sarà. Con l’elezione di Trump è accaduto qualcosa: è suonato un campanello d’allarme che ci ha messo in guardia sul fatto che quella malattia stava tornando. Significa che dobbiamo essere ancora più vigili. Che dobbiamo essere pronti a lottare.

***

RITORNO ALLA LETTERATURA

Con «L’uomo che amava i libri», appena pubblicato da Sem, George Pelecanos torna al romanzo dopo anni nei quali ha lavorato prevalentemente per cinema e tv. Nel libro, Michael Hudson è un detenuto che trascorre le lunghe giornate in carcere divorando libri che gli sono stati dati dalla bibliotecaria della prigione, Anna che ha un debole per il suo miglior studente. Quando sarà rilasciato, dopo che un detective privato, Phil Orzanian, ha manipolato un testimone nel suo processo, Michael dovrà scegliere tra chi è riuscito a farlo uscire di prigione e la donna che gli ha mostrato la possibilità di una vita diversa.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento