Eva Menasse, in una esplosione di dialetti, thriller su sfondo storico

Scrittrici austriache Affollato di vicende e di tipi umani, il romanzo di Eva Menasse oscilla tra il passato e un presente su cui incombe l’eccidio di Rechnitz del 1945: «Il paese dei fiori oscuri», da Bompiani

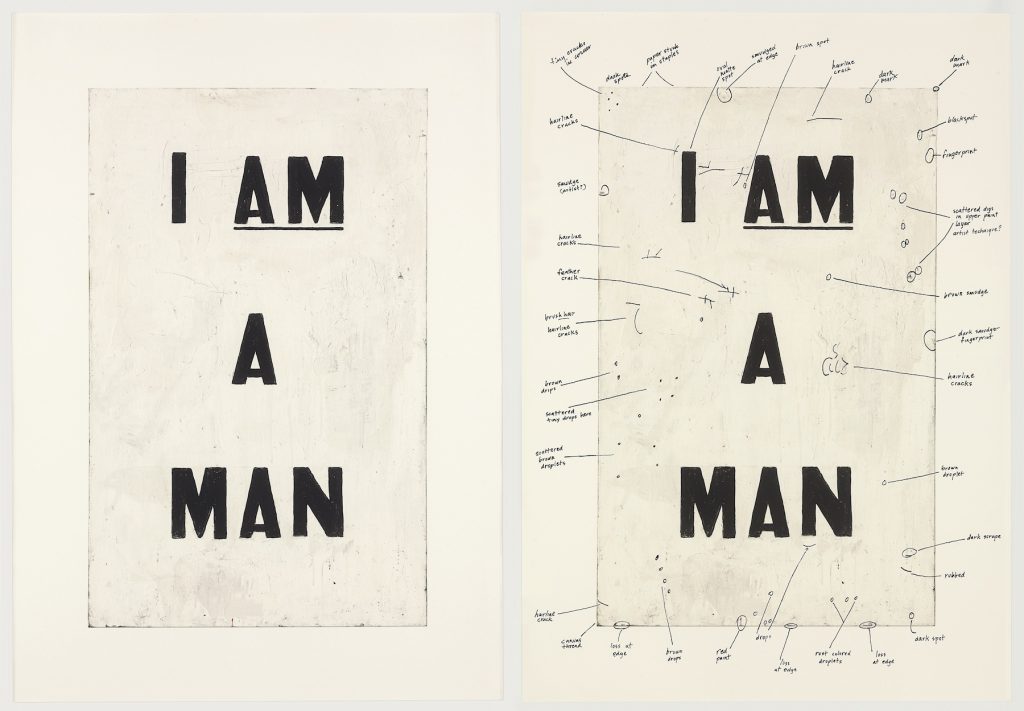

Siegfried Anzinger, «Senza titolo», 2003

Siegfried Anzinger, «Senza titolo», 2003Scrittrici austriache Affollato di vicende e di tipi umani, il romanzo di Eva Menasse oscilla tra il passato e un presente su cui incombe l’eccidio di Rechnitz del 1945: «Il paese dei fiori oscuri», da Bompiani

Nel villaggio di Dulkelblum, un luogo immaginario al confine ungherese del Burgenland dove i turisti appaiono raramente e l’Austria sembra essere meno bella, resistono ancora tracce della grande storia asburgica: la torre di un vecchio castello ormai abbattuto, la pala che troneggia sull’altare maggiore della modesta cattedrale e la Colonna della peste collocata per devozione e ammonimento proprio al centro del paese.

Tra queste testimonianze sbeccate e polverose si aggirano i protagonisti dell’ultimo romanzo di Eva Menasse, Il paese dei fiori oscuri (traduzione di Laura Bortot, Bompiani, pp. 480, € 22,00), che danno vita a una modesta commedia umana, tra saga provinciale, romanzo di denuncia, rievocazione storica e serialità televisiva.

L’autrice attraversa i generi con baldanza, unendo ai temi ormai consueti della letteratura austriaca del post-olocausto – dalla critica alla provincia reazionaria e omertosa alla denuncia dei trascorsi nazisti del Paese – un contagioso entusiasmo compositivo e un atteggiamento inedito nella calca dei fustigatori, i Nestbeschmutzer (gli infangatori del loro stesso nido) come li definiscono i «veri patrioti». Malgrado l’impegno etico e politico, Eva Menasse non rinuncia a essere «accogliente» nei confronti di (quasi) tutti i suoi personaggi e delle loro storie, usa l’ironia al posto del disprezzo, suggerisce una condivisione di sentimenti sia nobili che meschini.

La vicenda è affollata di storie, tipi umani e situazioni. Oscilla virtuosisticamente tra passato e presente, realtà e invenzione e si colloca nei mesi in cui sembra concludersi il Novecento. E’ l’estate del 1989: mentre la cortina di ferro dà chiari segni di cedimento, la pacifica vita paesana è scossa da eventi inattesi. Nuovi arrivi e vecchi sogni, indagini sul passato e il restauro dell’antico cimitero ebraico fanno affiorare un vissuto violento e un presente litigioso e incerto. Il quieto affresco rurale delle prime pagine si metamorfizza in un thriller: l’autrice semina dubbi sulla morte improvvisa di una donna affascinante ed eccentrica, uno scheletro viene dissotterrato vicino al paese, Flocke, l’insegnante che raccoglie documenti ‘scomodi’, misteriosamente scompare. Ma, in realtà, nulla accade: vengono alla luce solo frammenti di verità su un eccidio consumato a Dunkelblum nel 1945, mentre il noir si ammansisce nella descrizione dei profughi dall’Est e in una blanda suggestione teologica che conclude il romanzo alludendo al silenzio di Dio e all’attivismo dei suoi diavoli arruffati e grotteschi: «Il Messia soffriva sempre tacendo, taceva sempre soffrendo, a prescindere da quello che gli accadeva intorno. Ma i demoni dialogavano imperterriti, sussurravano e ridevano […]: Questa non è la fine della storia».

A tenere insieme questa ampia e, a tratti, sfilacciata costruzione c’è «un’inebriante scarica di linguaggi» – chiosa con entusiasmo Ijoma Mangold dalle pagine della «Zeit» giudicando senza incertezze Dunkelblum, «un capolavoro». Trionfa il dialetto, con una varietà sontuosa di insulti, modi dire e varianti locali che si intrecciano alle voci di coloro che giungono da altri luoghi o da altri tempi.

Per quanto sia ricco di ossessioni e poverissimo di pensieri, ogni personaggio si caratterizza soprattutto per una «maschera acustica» (diceva Canetti, il più transfrontaliero tra gli scrittori ‘austriaci’) dalla forte cifra sentimentale: ai figuri più loschi Eva Menasse riserva un umorismo graffiante che li riduce a ridicoli manovali della storia del mondo, con i personaggi più semplici o meno negativi predilige invece una accentuazione affettuosa che suscita immediata simpatia.

Oltre la lingua, anche la storia aiuta il lettore a orientarsi tra le pagine del romanzo. Su tutta la narrazione incombe, infatti, l’eccidio di Rechnitz denunciato negli anni Settanta con grande scalpore dalla «Frankfurter allgemeine Zeitung». Una vicenda rielaborata da Elfriede Jelinek in un testo teatrale e ricostruita da Sacha Batthyany in una coinvolgente memoria storica e familiare: era la domenica delle Palme del 1945 quando gli uomini delle SS insieme ai loro fiancheggiatori locali organizzarono una memorabile festa nel castello dei von Tyssen che si concluse con il massacro di 200 forzati ebrei. L’indagine fallì miseramente: due testimoni furono uccisi, altri preferirono tacere, mentre i principali responsabili fuggirono all’estero con la connivenza della castellana.

Senza la guida della lingua e della storia, il lettore italiano rischia di smarrirsi in questa affollata e ambiziosa «vicenda paradigmatica dell’umanità» – secondo la definizione dell’autrice.

Rimangono – anche grazie a un buon lavoro di traduzione – le infinite vibrazioni di timbro e la bonomia da entomologa dell’autrice che guarda con affettuosa attenzione i suoi personaggi mentre, stretti in una idea circolare della storia e delle colpe, giungono come le strade di Dunkelblum, alla colonna della peste, lì dove si ricorda la fragilità dell’uomo e il suo infinito dolore.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento