Da Nairobi il primo stop allo schiavismo dei social

Lavoro digitale I salari africani della Sama, un contractor che asserisce di lavorare per l’«etica nell’intelligenza artificiale», sono da fame. E i lavoratori della Rete iniziano la loro battaglia. Dal Kenya, il giovane Daniel Motaung inchioda Facebook alle proprie responsabilità: vigilare sui post degli utenti è un lavoro terrificante, che non può essere pagato 1 dollaro l’ora

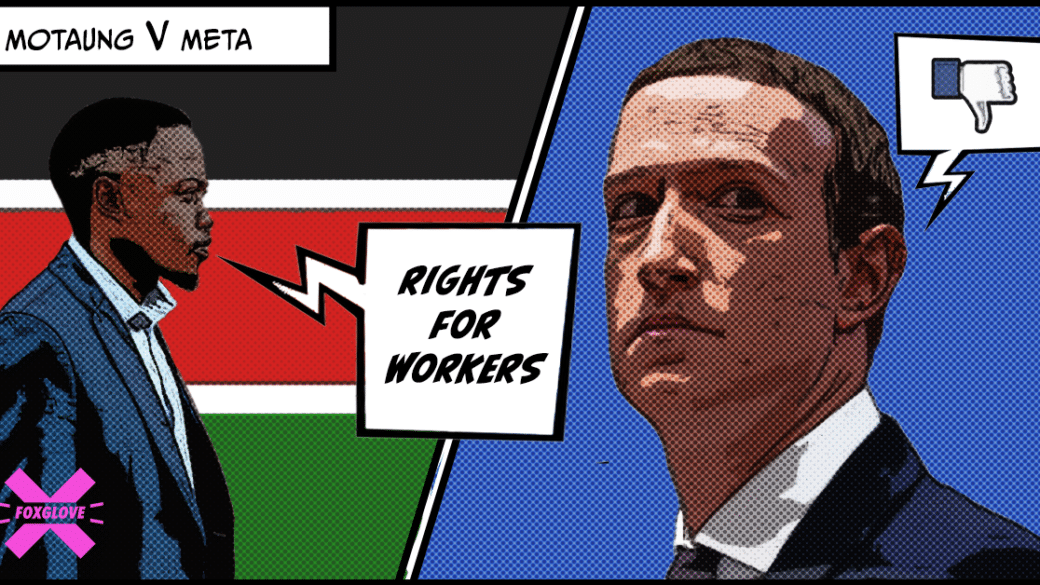

Ha cominciato quasi da solo. E in queste ore è riuscito a portare a casa un primo piccolo risultato contro due giganti Big Tech come FaceBook e Sama. Giganti che è difficile sconfiggere in tribunale, soprattutto se ti trovi in uno slum di Nairobi, in Kenya.

Qui Daniel Motaung si è ribellato e ha provato a far nascere un sindacato. Che se ancora non ha visto la luce ora probabilmente nascerà grazie a lui. Perché ad un certo punto Motaung non è stato più solo: ha conquistato la prima pagina di Time grazie al lavoro investigativo di un giornalista, Billy Perrigo, ed è riuscito a creare attorno alla sua storia un enorme movimento di solidarietà. Da Foxglove, un’associazione inglese che si batte per i diritti dei senza voce a Nzili e Sumbi Advocates, uno studio legale che in Kenya sostiene anche chi non ha le possibilità di pagarsi un avvocato.

Tanti elementi per una storia che è arrivata adesso a un primo punto fermo: poco prima che il tribunale di Nairobi decidesse nel merito, FaceBook e Sama hanno deciso di ritirare l’istanza con cui pretendevano di «imbavagliare» il protagonista di questa storia invocando il silenzio «sulla vita aziendale» strappatogli al momento dell’assunzione. E così le sue denunce possono andare avanti.

Una storia complicata, allora, una storia da raccontare. Dall’inizio.

Daniel Motaung – questo il protagonista – aveva 27 anni l’anno scorso, e viveva a pochi chilometri da Città del Capo, in Sud Africa. Si era appena laureato ma come tanti suoi coetanei non trovava lavoro.

Così cercando in rete aveva scovato l’annuncio di Sama. È un nome non troppo conosciuto al di fuori degli addetti ai lavori ma è un colosso, con sede a San Francisco. Non opera però negli Stati Uniti. Lavora in outsourcing per conto di Zuckerberg, lavora per FaceBook, Meta.

Organizza la «moderazione dei contenuti» per il più diffuso social del mondo. Tradotto: Sama allestisce sedi distaccate nei punti più disparati del pianeta, dove assume personale pagato pochissimo per monitorare quel che scrivono quei quasi tre miliardi di utenti di FaceBook.

La redazione consiglia:

Facebook Papers: Stati uniti, India e FilippinePer «controllare» che i messaggi provenienti dall’Africa subsahariana rispettassero le policy di Zuckerberg, Sama ha allestito un ufficio a Nairobi. Un vecchio edificio, ristrutturato alla bell’e meglio, alla periferia della capitale.

Un ufficio dove però, all’inizio, mancava chi conoscesse alcuni dialetti del Sud del continente. Dialetti che invece Daniel Motaung parlava tranquillamente. Così il neolaureato accetta l’offerta di lavoro e decide di trasferirsi a Nairobi.

Non aveva idea di cosa significasse «moderare i contenuti su un social», pensava semplicemente di dover rimuovere dai post parolacce e cose palesemente false. E nessuno, neanche al momento della firma del contratto, gli aveva spiegato a cosa stesse andando incontro.

Quel lavoro, invece, significava passare otto, dieci ore al giorno davanti a un computer, che mostra le immagini o i testi segnalati come «pericolosi» dai software. Significa – ha raccontato – guardare stupri, violenze, insulti. Significa osservare filmati di assassinii, nelle tante guerre dimenticate dall’Occidente. «Una delle prime immagini che ho visto era una decapitazione».

Il tutto per uno stipendio mensile – e si parla di lavoratori stranieri come Daniel – di 60.000 scellini kenioti, comprensivi di un bonus per il trasferimento. Senza tasse, fanno 440 dollari al mese, due dollari e venti centesimi l’ora. Per quarantacinque ore alla settimana. I dipendenti Sama kenyoti prendono ancora meno: un dollaro e 46 l’ora.

Questi sono i salari africani della Sama, che si autodefinisce una società per l’«etica nell’intelligenza artificiale». E che si è sempre difesa dalle accuse sostenendo che non può pagare molto di più «per non alterare gli equilibri del mercato del lavoro locale».

Paghe da fame, dunque. Ma questo è solo un pezzo del problema. L’altra parte è rappresentato dai traumi, dalla devastazione psicologica che quel lavoro comporta. Ansia, depressione, pianti improvvisi, disturbi del comportamento.

Qualcuno, fra i 200 dipendenti, aveva provato a chiedere sostegno psicologico al gruppo. La risposta indiretta è stata l’introduzione di turni notturni, perché le richieste di FaceBook – finita nel mirino per i suoi mancati controlli – aumentavano.

Si è andati avanti così, fino a quando Daniel qualche mese fa non ha organizzato un gruppo su WhatsApp (ironia, social sempre targato Zuckerberg), dove ha raccontato che negli altri paesi del mondo i moderatori guadagnano tanto, tanto di più e dove si cerca, con mille iniziative sindacali, di «temperare» l’effetto devastante di quelle immagini.

Al gruppo si iscrivono dieci, venti, cento lavoratori. E votano uno sciopero. Decidono di informare i media, in modo che anche FaceBook sia al corrente dell’iniziativa.

Stava per nascere «Alliance», il sindacato dell’ufficio Sama di Nairobi. Stava, appunto. Perché Sama ha inviato immediatamente in aereo da San Francisco a Nairobi una sua dirigente, Cindy Abramson. Che è andata per le spicce avvvertendo che chi avesse aderito ad «Alliance» avrebbe perso il lavoro. Punto. E Daniel Motaung ovviamente è stato licenziato. Non per l’attività sindacale ma per «atteggiamenti bullistici nei confronti dei colleghi».

Una storia che probabilmente sarebbe finita lì. Ma nessuno, neanche a Sama e a FaceBook, aveva fatto i conti con l’ostinazione e il coraggio del giovane sudafricano. Che senza soldi e senza più permesso di lavoro, è dovuto tornare nel suo paese. Dove continua a star male, molto male psicologicamente e non può permettersi una terapia.

Ma non ha mollato e – con l’aiuto di un’avvocata, Mercy Mutemi – ha sporto denuncia al tribunale di Nairobi. Accusando Sama e FaceBook di «induzione al lavoro schiavistico», denunciando il suo ex datore di lavoro – e per responsabilità oggettiva anche il social – di violazione delle leggi kenyote sui diritti sindacali. Che, almeno formalmente, sono ancora riconosciuti.

La redazione consiglia:

Facebook nella tempesta. Il j’accuse di un’altra «talpa»Un gesto al quale le due Big Tech hanno reagito scompostamente: chiedendo addirittura al tribunale un primo giudizio che obbligasse Daniel Motaung al silenzio, perché altrimenti avrebbe rivelato segreti aziendali e avrebbe influenzato la sentenza definitiva.

Una mossa sbagliata. Perché da lì è nato l’interesse del giornalista di Time Billy Perigo e tutto ciò che ne è derivato. A cominciare da una lettera aperta firmata da tutte le organizzazioni mondiali per i diritti digitali e da grandi personalità, da Shoshana Zuboff a Cory Doctorow (anche se magari colpisce che non ci sia alcun intellettuale italiano nell’elenco).

Tante firme, compresa quella di Frances Haugen, la «whistleblower» che per prima denunciò quanto guadagnasse FaceBook dalla crescita dell’odio sui social. Ed è stata proprio Haugen a introdurre un ulteriore tema: lei, donna bianca con un’alta qualifica, se n’è dovuta andare ma comunque ha potuto scrivere, raccontare la sua verità su quel che accade nel gruppo. Sama e FaceBook invece hanno pensato bene di poter silenziare un lavoratore, probabilmente perché nero e africano.

Un dibattito pubblico che per prima cosa ha prodotto un piccolo incremento del salario dei lavoratori in Kenya. Trenta per cento in più, sessanta centesimi l’ora. Per non farsi mancare nulla, Sama ha comunque spiegato in un comunicato che quest’impercettibile aumento era dovuto a scelte aziendali, non certo alla vicenda di Daniel Motaung.

Poi, l’altro giorno, il primo step della vicenda giudiziaria e la provvisoria retromarcia dei due colossi. Il giovane sudafricano potrà ora continuare a spiegare le ragioni della sua battaglia in un’aula di tribunale. Battaglia che vuole continuare insieme a tutti quelli che gli sono stati vicini in questi mesi.

È poco, pochissimo ma è un inizio.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento