Cinéma du Réel, potenziali di conflitto nell’immagine «reale»

Festival Attraversando la 45a edizione, in una Parigi segnata dalle proteste e dagli scioperi. L’adesione alla mobilitazione, i dibattiti e gli omaggi, l’esperienza degli Ateliers Varan in Vietnam

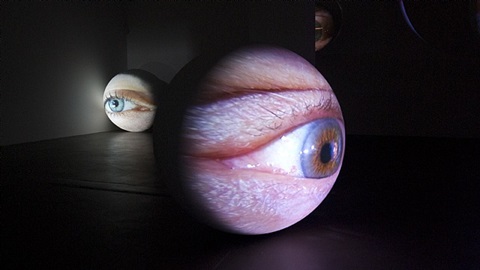

Una scena da «The Fuckee's Hymn» di Travis Wilkerson

Una scena da «The Fuckee's Hymn» di Travis WilkersonFestival Attraversando la 45a edizione, in una Parigi segnata dalle proteste e dagli scioperi. L’adesione alla mobilitazione, i dibattiti e gli omaggi, l’esperienza degli Ateliers Varan in Vietnam

La cartografia delle proteste di questo marzo francese si legge sui muri parigini; non solo intorno a Place de la République, che l’accoglie dall’inizio, ma ovunque, tra i corridoi del metrò e le lussuose vie del Marais. Ironici – «Macron mi hai reso alcolizzato», arrabbiati, «Alzare le paghe non l’età della pensione» – concentrati sulla vita di ogni giorno che nella metropoli si è fatta difficile per chi non ha appunto salari adeguati visti i prezzi che hanno scavato divari sociali sempre più profondi – e questo nonostante gli stipendi francesi siano ancora assai più alti della miseria italiana, con la parola «adeguamento» rimossa da qualsiasi vocabolario e, per esempio, il fatto che agli affitti parigini sia stato posto un «tetto» per il quale la cifra richiesta deve effettivamente corrispondere alle caratteristiche dell’immobile. Può bastare? Chissà.

Di certo la strada è molto affollata, ci dormono famiglie intere che si riparano sotto alle pensiline di un qualche negozio sulla via che corre da République verso il Marais, mentre i luoghi di accoglienza dove sedersi, bere anche solo un caffé, o riposarsi durante il giorno sono affollatissimi sin dal mattino, e tra chi vi trova riparo i giovani sono tanti. «La povertà fa paura, non vuole essere guardata» ci dice Olivier Zabat che su questo (e non solo) sta lavorando per un suo prossimo progetto. La 45a edizione del festival Cinéma du Réel, il festival del documentario in corso a Parigi – fino al 2 aprile – gli ha dedicato un omaggio che ripercorre un lavoro di ascolto alla società e ai suoi rimossi e fratture – siano essi in altri Paesi, come il Brasile dove il regista ha lavorato, o in Europa – in un modo che interroga soprattutto la forma del fare documentario.

QUESTIONE centrale in questi giorni di una realtà attraversata da conflitti che pongono domande importanti specie a chi con essa decide di confrontarsi artisticamente senza cadere nelle logiche dell’informazione veloce e di superficie ma provando invece a illuminarne le cause nei diversi punti oscuri del nostro tempo. Il festival ha aperto rinunciando alla serata d’apertura – tutta l’equipe era in piazza – per aderire alla protesta dei lavoratori del Centre Pompidou che ne è la sede storica e che tra l’altro dall’anno prossimo chiuderà almeno per tre anni a causa dei lavori di rinnovamento. Il film Paradis di Alexander Abaturov, previsto in quella serata, sarà proposto domani. Martedì scorso, giorno dello sciopero generale, il Réel è tornato a manifestare sospendendo di nuovo la programmazione con l’eccezione della proiezione serale, dedicata a El Juicio di Ulises de la Orden, che attraverso gli archivi ripercorre il processo all’ultima dittatura militare argentina che fu registrato su cassette U-matic, lo stesso soggetto che è al centro in chiave finzionale di Argentina 1985 di Santiago Mitre.

«Martedì c’era ancora tantissima gente in piazza – racconta uno dei ragazzi volontari del festival – anche se forse meno della settimana precedente. Le persone sono stanche, e poi ogni giorno di sciopero viene detratto dalla paga». Tra chi è più giovane le paure sono anche altre, per esempio che «Manu» Macron elimini del tutto la disoccupazione. «Siamo certi che lo farà» aggiungono due ragazzi. E spiegano che i dati di una minore richiesta di disoccupazione sono falsati perché i giovani accettano lavoretti sottropagati tipo riders e simili. Nelle sale al piano sotterraneo dove c’è il centro del festival si discute, ci si confronta: un dibattito molto acceso segue la visione di I Got Up at 8:59 am Oct.19 2021 in cui il regista Pierre Bal-Blanc ritorna sul massacro da parte dei francesi degli algerini a Parigi il 17 ottobre del 1961, quando la polizia francese attaccò con ferocia un corteo pacifico anche di bambini nel centro parigino usando armi da guerra. Del resto dove se non in un festival che ha la parola «reale» nella sua definizione? Parola che questo momento sembra porre sfide molto complesse a chi ha la sensibilità per raccoglierle.

Se Robert Kramer aveva raccontato la resistenza vietnamita, in «The Fuckee’s Hymn» di Travis Wilkerson la guerra viene affrontata dalla prospettiva americanaIl programma che Catherine Bizern, la direttrice artistica, ha composto, e ben prima delle manifestazioni delle ultime settimane, ha una cifra politica molto netta, che riguarda il «soggetto» dei singoli film ma soprattutto le modalità con le quali ciascun artista si pone di fronte alle storie che lavorano, anche quando molto private, su un sentimento collettivo. E questo tra i «classici» – come Jean-Pierre Gorin a cui viene dedicato un altro omaggio, che con Godard negli anni settanta è stato ideatore del Gruppo Dziga Vertov – e fra le generazioni più giovani. Il focus di quest’anno è intitolato a L’avventura degli Ateliers Varan in Vietnam, il riferimento è alla «scuola» pensata da Jean Rouch come un gesto politico nel 1978 per formare cineasti nel mondo, nella convinzione che padroneggiare i propri mezzi tecnici liberasse le immagini da una ulteriore colonizzazione. Il primo Atelier a Hanoi è del 2004, da allora molti di quegli studenti sono divenuti registi o hanno fondato le loro società di produzione o di formazione. Quando Robert Kramer,

il regista americano che in piena guerra del Vietnam, nel 1969, l’aveva raccontata dal punto di vista della resistenza nord vietnamita costruendo un rapporto con loro (People’s War) era tornato nel 1992 in Vietnam (il racconto di questo viaggio dà origine a Point de départ, nel programma del festival) aveva notato che i giovani non volevano parlare della guerra. Era un rimosso, una memoria che rifiutavano di costruire dopo averla elaborata.

E POI? Scorrendo i titoli che fanno parte della rassegna, e che coprono vent’anni, si vede come il conflitto affiori di tanto in tanto seppure in modo non diretto (La canne magique di Ngo Le Quyhn, 2004), o in filigrana tra quelli che sono invece i problemi più attuali (A qui appartient la terre di Boan Hong Le, 2009, sull’impatto in una vasta regione agricola della costruzione di un impianto turistico voluto dallo stato vietnamita). Fino allo struggente Le dernier voyage de Madame Phung di Nguyen Thj Than (2014) che nei vissuti di un teatro trans intreccia storie del passato, fantasmi fantastici, discriminazioni. È comunque un itinerario di costruzione di un immaginario comune e di una narrazione alla prima persona, che usa i riferimenti globali ma dentro ai propri progetti, contro quello che è appunto uno sguardo neocoloniale sempre in agguato.

ALLA GUERRA in Vietnam ma dalla prospettiva contraria, cioè americana, si riferisce anche Travis Wilkerson in The Fuckee’s Hymn, nel quale torna alla figura del padre, già al centro di un suo precedente film, giovanissimo combattente che si arruola nonostante il parere contrario della famiglia. Viene rimpatriato con medaglia dopo essere stato ferito in un’operazione militare – era sugli elicotteri – diventa medico esperto in traumatologia, poi stimatissimo professore, muore di un cancro feroce che lo divora nelle ossa, e a quella guerra continua a pensare pur non parlandone tutta la vita. Padre tollerante, amorevole, attento al figlio sempre.

La storia che gli è rimasta dentro è quella della violenza senza consolazione di ogni guerra, del suo disumanizzare, in lui – o almeno nella narrazione del figlio – divenuto il peso di una responsabilità morale senza possibilità di espiazione. Basta la memoria? O forse confonde, è labile, talvolta si lascia tentare dalla consolazione? La voce del regista snocciola il suo racconto, le immagini sono quelle in bianco e nero di un bosco sul quale si sovrimpressiona un film sulla guerra in Vietnam. Le storie sbordano e continuano nel tempo, ci dice. E nei prismi che le racchiudano rivelano possibili diverse interpretazioni.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento