Bombay, Londra, New York. Sempre in viaggio con il bagaglio delle idee

Il nomadismo del romanziere Grande cinefilo, ha una passione per Buñuel e il suo «Angelo sterminatore»

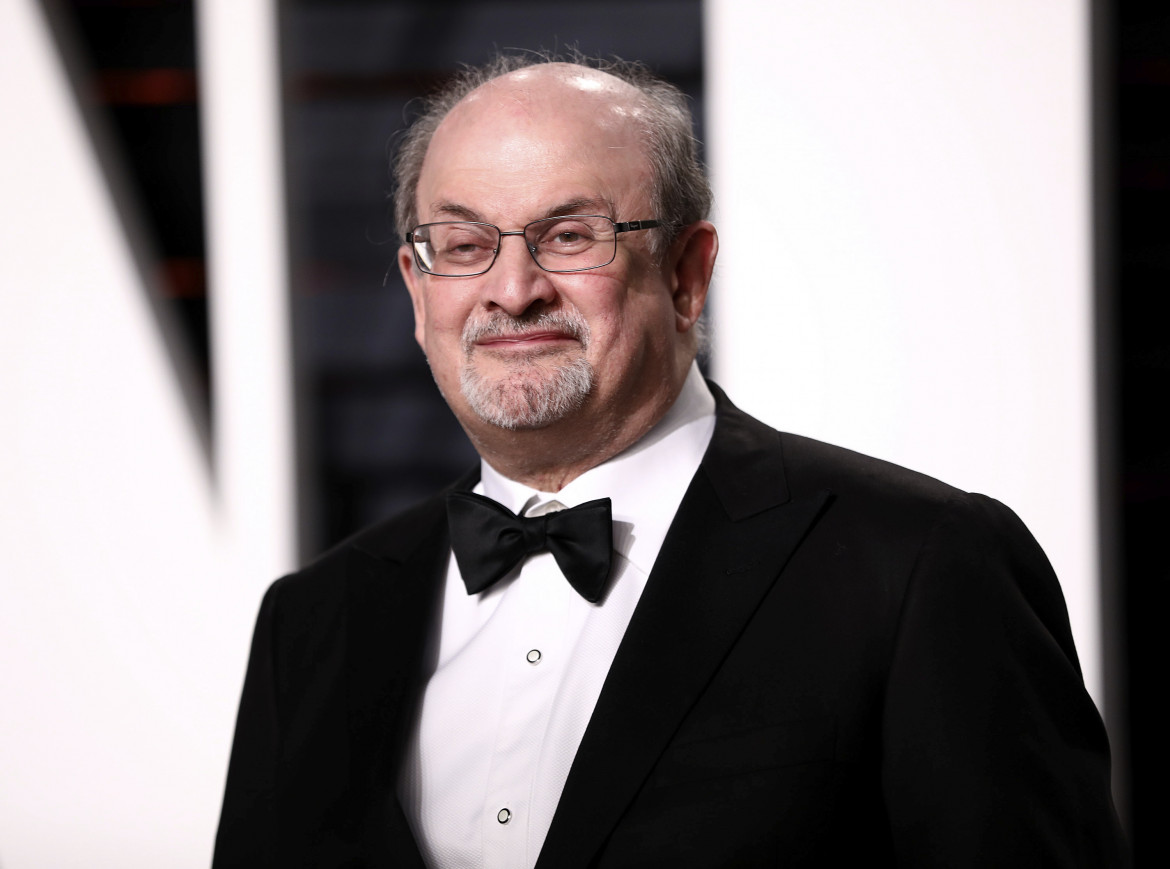

Salman Rushdie – Ap

Salman Rushdie – ApIl nomadismo del romanziere Grande cinefilo, ha una passione per Buñuel e il suo «Angelo sterminatore»

«Sono stanco di Londra, sento di non appartenere all’Inghilterra: vorrei trasferirmi negli Stati Uniti, smettere di scrivere dell’India, cambiare scenari e stile. Ho bisogno di muovermi, un po’ come Joyce: ha presente Dedalus? ’Vivere, errare, cadere, trionfare, ricreare la vita dalla vita’».

Così Rushdie, al nostro primo incontro, mi parlava di quell’irrequietudine che, nella Vergogna, l’aveva portato a scrivere: «Le radici sono un mito conservatore, inventato per tenerci al nostro posto». Era il novembre del 1988, I versi satanici erano usciti in settembre, il libro era già stato bandito in India (e di lì a poco lo sarebbe stato anche in Sudafrica) e Rushdie aveva ricevuto le prime minacce di morte. Non era spaventato, solo molto amareggiato dal fatto che erano i suoi stessi correligionari a minacciarlo: «Per me non sono ’loro’, sono ’noi’ – osservava – Sono musulmani come me, anche se io non sono praticante. Se la prendono per un libro che non hanno letto, e tutto questo non fa che convalidare un’immagine sbagliata e negativa dell’Islam». E aggiungeva che anche l’editore italiano, che pure era stato il primo al mondo ad acquistare i diritti per la traduzione, avrebbe voluto cambiare il titolo, per paura che quell’aggettivo, «satanici», offendesse il sentimento cattolico.

IN UN SIMILE CONTESTO, gli Usa apparivano allo scrittore come il luogo ideale per un nuovo inizio, e New York, come avrebbe scritto nel suo primo romanzo americano, Furia, la rutilante metropoli in cui perdersi per potersi ritrovare (o ricreare). Da tempo, dunque, Rushdie meditava il trasferimento negli States, attuato solo quando, secondo il resoconto in terza persona contenuto nel memoir Joseph Anton, «la storia della sua piccola battaglia personale stava giungendo al termine» e la famigerata vicenda della fatwa appariva «il prologo di quell’evento principale (l’attacco alle Torri Gemelle) che il mondo intero si trovava ora ad affrontare».

PER RUSHDIE, i migranti sono le figure archetipiche dei nostri tempi: «persone radicate nelle idee piuttosto che nei luoghi; persone che sono state obbligate a definire sé stesse – poiché gli altri così le definiscono – in virtù della loro alterità; persone nel cui intimo avvengono strane fusioni, unioni senza precedenti tra ciò che erano e ciò che si trovano a essere», spiega in un articolo del 1985 dedicato al film Brazil di Terry Gilliam, che è un po’ la summa della sua poetica. E nel saggio che dà il titolo alla sua seconda raccolta di non fiction, Superate questa linea, aggiunge che tutti siamo migranti, poiché, dal momento stesso della nascita, continuiamo ad attraversare confini che ci plasmano, «diventiamo le frontiere che attraversiamo … e le storie sono le tracce che lasciamo».

Così, per Rushdie, la massima crisi coincide con un doppio attraversamento di frontiera: il passaggio dall’India all’Inghilterra, a 14 anni, per studiare a Rubgy, dove è oggetto di razzismo da parte dei compagni britannici, e il ritorno, dopo la laurea, a una famiglia che si è trasferita in Pakistan, lasciandosi per sempre alle spalle Bombay, il luogo dell’infanzia, cuore di quell’India che, per il narratore dei Figli della mezzanotte, è essa stessa un sogno. «Se ricordo l’enormità e il blu del cielo indiano, mi diventa impossibile sopportare il clima inglese», rivelava Rushdie nel 1988.

La redazione consiglia:

Rushdie senza barocchismiSe I figli della mezzanotte celebra il mito di Bombay, città dell’infanzia, vista attraverso lo sguardo di un bambino, e I Versi satanici è dedicato alla Londra inospitale e razzista del Rushdie adulto, in Furia, il fascino che gli Usa hanno sempre esercitato sullo scrittore (e di cui è evidente testimonianza un romanzo come La terra sotto i suoi piedi, in cui Rushdie tenta di ricongiungere le sue tre anime metropolitane attraverso le peregrinazioni nel tempo e nello spazio di due rock star) si traduce in una rappresentazione disincantata di New York, come Bombay e Londra città di immigrazione e contaminazione, ma anche sorta di gigantesco non luogo in cui l’individuo è assalito dai simulacri del mondo consumistico.

Da qui in avanti, Rushdie, divenuto cittadino americano nel 2016, tornerà a più riprese a scandagliare la realtà statunitense nella sua narrativa: sarà Los Angeles ad aprire e chiudere la vicenda di Shalimar il Clown, tremenda favola per adulti i cui personaggi si spostano tra il Kashmir, la Strasburgo del periodo bellico, la swinging London degli anni 60 e la Londra spettrale del decennio successivo, nell’intento di ritornare al «paese da cui tutti siamo emigrati», ma trovandosi invece sempre più invischiati in un mondo lacerato da guerre di religione, fondamentalismi e idolatrie.

Nella Caduta dei Golden, poi, il Greenwich Village è simile a un set cinematografico dove, mentre il protagonista, come il James Stewart della Finestra sul cortile, spia i vicini, l’intera nazione americana entra in una sorta di film horror fumettistico in cui il perfido Joker di Batman si candida alla Presidenza degli Stati Uniti, deciso a «trasformare l’intera nazione, con piglio fintamente scherzoso, in un romanzo a fumetti truculento». Grande cinefilo (a lui si deve una insuperata analisi del Mago di Oz di Victor Fleming), Rushdie non manca mai di inserire rimandi a film famosi nei suoi lavori, tanto narrativi quasi saggistici.

SI PARLÒ DEL CINEMA della sua giovinezza anche in quell’incontro del 1988: la Nouvelle Vague, Fellini, Antonioni e, soprattutto, L’angelo sterminatore di Buñuel. Non certo per caso, l’immagine del vendicatore angelico ritorna con insistenza nell’opera di Rushdie, ed è presente in tutte le storie ambientate in America, quasi a indicare che negli States ci si ritrova intrappolati da qualche forza misteriosa. E tuttavia, a differenza di Buñuel, Rushdie suggerisce un modo per liberarsi: «la risposta migliore all’enormità dell’ignoto è essere ancor più enormi, esagerati… Siamo creature in grado di sognare. Sogniamo. Parliamo. Reinventiamo il mondo».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento