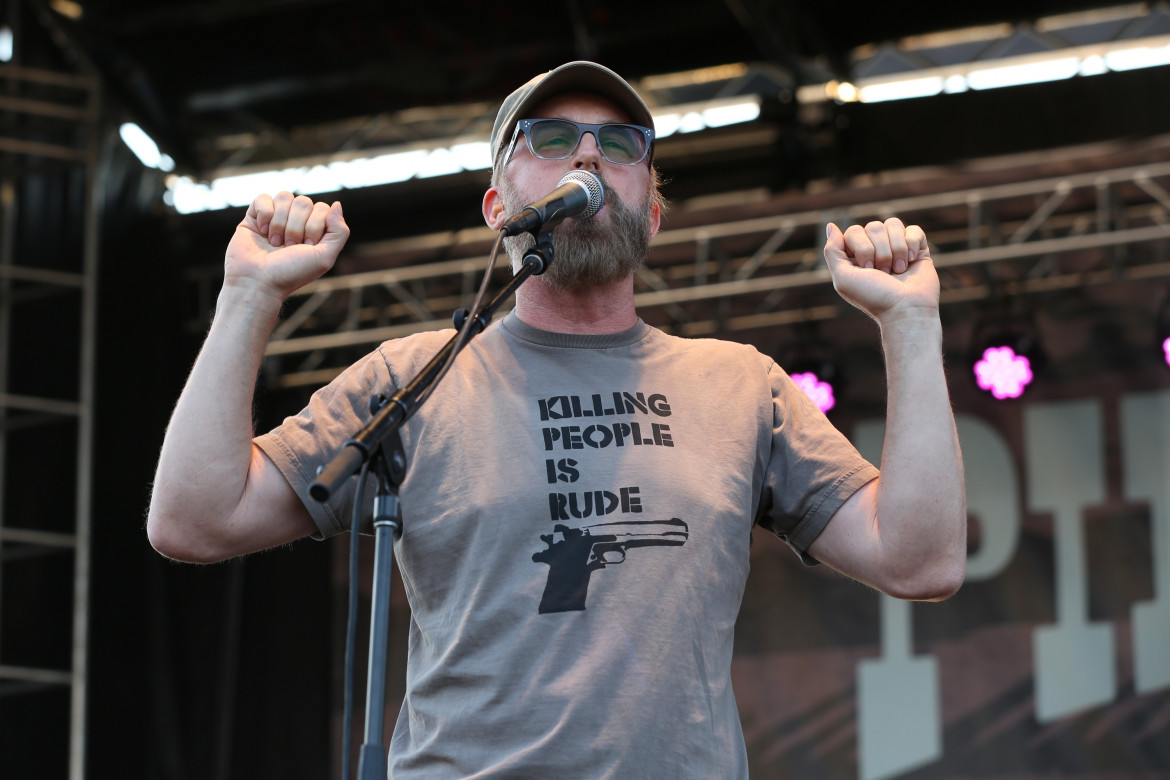

Alex Taylor, la saggezza perduta della natura

L'intervista Parla lo scrittore del Kentucky, autore del romanzo d’esordio «Il giardino di marmo», per le Edizioni Clichy. In una terra devastata dall’estrazione del carbone la ricerca della consapevolezza può costare la vita. «Cerco di raccontare le donne e gli uomini dimenticati dell’America rurale, mentre oggi si afferma solo una certa sensibilità urbana»

Un tratto del fiume Ohio che scorre nel territorio del Kentucky – foto Ap

Un tratto del fiume Ohio che scorre nel territorio del Kentucky – foto ApL'intervista Parla lo scrittore del Kentucky, autore del romanzo d’esordio «Il giardino di marmo», per le Edizioni Clichy. In una terra devastata dall’estrazione del carbone la ricerca della consapevolezza può costare la vita. «Cerco di raccontare le donne e gli uomini dimenticati dell’America rurale, mentre oggi si afferma solo una certa sensibilità urbana»

Un incontro fortuito dall’esito inimmaginabile, una morte accidentale che innesca una spirale di violenza ma anche il farsi strada di una dolorosa consapevolezza. In una terra sconvolta dall’estrazione del carbone a cielo aperto, una comunità ferita, all’interno della quale le traiettorie individuali sembrano essere scandite dalla brutalità e dal senso della sconfitta, vede emergere finalmente verità inconfessabili senza che questo conduca per altro a una qualche forma di redenzione. Al punto che per il diciannovenne Beam Sheetmire, il giovane protagonista della storia, l’unica vera possibilità di salvezza risiede nella fuga, nell’abbandonare un mondo che per quanto riveli la propria indole selvaggia rappresenta l’unica realtà che abbia mai conosciuto e amato.

Fin dal titolo, questo romanzo evidenzia una chiave poetica capace di descrivere una storia brutale, e disperata, alla stregua di un bel campo di fiori. Perché evocare un «giardino di marmo» quando si sta parlando di un cimitero?

Marble Orchard (giardino di marmo) è un termine colloquiale con cui ho sentito definire il camposanto per la prima volta quando ero ancora un ragazzo. Suppongo derivi da un bisogno umano di rendere la morte più accettabile, ma trovo che ci sia anche un po’ di umorismo cupo nell’espressione, come se «i mortali» fossero dei semi messi a seccare in un vaso. Forse la frase contiene qualcosa di religioso, un’idea non dissimile dal sentimento espresso da San Paolo nella Lettera ai Corinzi quando dice: «Non tutti dormiremo, ma saremo tutti cambiati». La morte è per noi la resa dei conti definitiva. Fuggiamo dall’assistere alla sua realtà a nostro rischio e pericolo.

La redazione consiglia:

Il blues degli Appalachi secondo Jordan FarmerGran parte dei personaggi appaiono rudi o poco inclini a riflessioni profonde sull’esistenza e la regione in cui è ambientata la storia è stata devastata dall’estrazione del carbone. Eppure, lei descrive con grande emozione e fin nei dettagli l’ambiente naturale circostante. Perché questo doppio standard narrativo?

Trascorro molto tempo in mezzo alla natura, pescando e cacciando o semplicemente girovagando per i boschi. C’è forse anche un tratto di misantropia in queste mie abitudini, o almeno, qualcosa che si avvicina a ciò che il poeta americano Robinson Jeffers ha chiamato «inumanesimo». Del resto, una parte della creazione divina è in definitiva al di là della nostra capacità di comprendere, un’idea espressa in modo eloquente nel Libro di Giobbe. Personalmente, mi sento un po’ più a mio agio lontano dalle persone, anche se non odio certo l’umanità. Il filosofo e teologo luterano Jacob Böhme diceva che la creazione è «scritta in grande» con la firma di Dio. Da tutto quello che è contenuto nella natura possiamo trarre delle metafore sulla vita dell’uomo, per questo ho cercato di usare tali descrizioni per dire qualcosa su ciò che provano i miei personaggi che non dispongono di un linguaggio atto ad esprimerlo.

Se «Il giardino di marmo» è un romanzo di formazione, viene da pensare che però quella del protagonista, Beam, si compie nel sangue e con l’obiettivo della sola sopravvivenza. Eppure è per questa via che lui inizia a conoscersi e scopre qualcosa sulle proprie origini. Come stanno le cose?

Non è facile rispondere, anche se posso dire che mi piace molto l’espressione «compiersi nel sangue». Mi fa venire in mente un vecchio inno che cantavamo in chiesa quando ero piccolo e che parlava del «potere del sangue». (Si tratta di un inno molto popolare, specie nel Sud, inciso anche da alcuni artisti country, tra cui Alan Jackson e Dolly Parton, nda). Mentre scrivevo il romanzo avevo in testa i miti greci, in particolare quello di Edipo, che considero uno dei trionfi della letteratura occidentale. Ne La morte della tragedia George Steiner fa una distinzione tra il desiderio giudaico-cristiano di cercare giustizia e il fatalismo greco che accompagna l’idea stessa di tragedia. Questo sentimento trova eco anche in Re Lear, quando Gloucester dice: «Per gli dei siamo come mosche per i monelli. Ci uccidono per sport». È questa una tensione profonda che traversa l’intero pensiero occidentale: la contraddizione tra il credere che ci sia spazio per la propria azione e l’idea contraria che i nostri destini siano invece predeterminati, o almeno circoscritti da forze a noi sconosciute.

Mentre Beam incarna una sorta di innocenza selvaggia, la figura di Pete racchiude la forza tranquilla di una sapienza contadina in sintonia con la natura. Ricorda un po’ uno sciamano anche se è un puro prodotto del mondo rurale e montanaro del Sud. Come è nata la sua figura?

Pete è una fusione di molti dei vecchi con cui sono cresciuto. Erano attaccabrighe sempre propensi alle urla, ma possedevano anche una profonda conoscenza del mondo naturale. Per loro era facile raccogliere un’erba o una pianta particolare nel bosco e «trasformarla» in una medicina. Vivevano al ritmo dei segni della Luna o del canto degli uccelli al tramonto. Gli abitanti delle città possono ridere, increduli, mentre ascoltano queste storie, ma sono cose successe davvero e, non molto tempo fa. Erano storie e figure piuttosto comuni nel mondo da cui provengo.

Più in generale, chi sono i protagonisti di questa storia: degli irriducibili, dei sopravvissuti di un mondo che sembra sul punto di scomparire, i testimoni di una realtà, come quella di certe zone del Sud o del Midwest, che non viene narrata spesso?

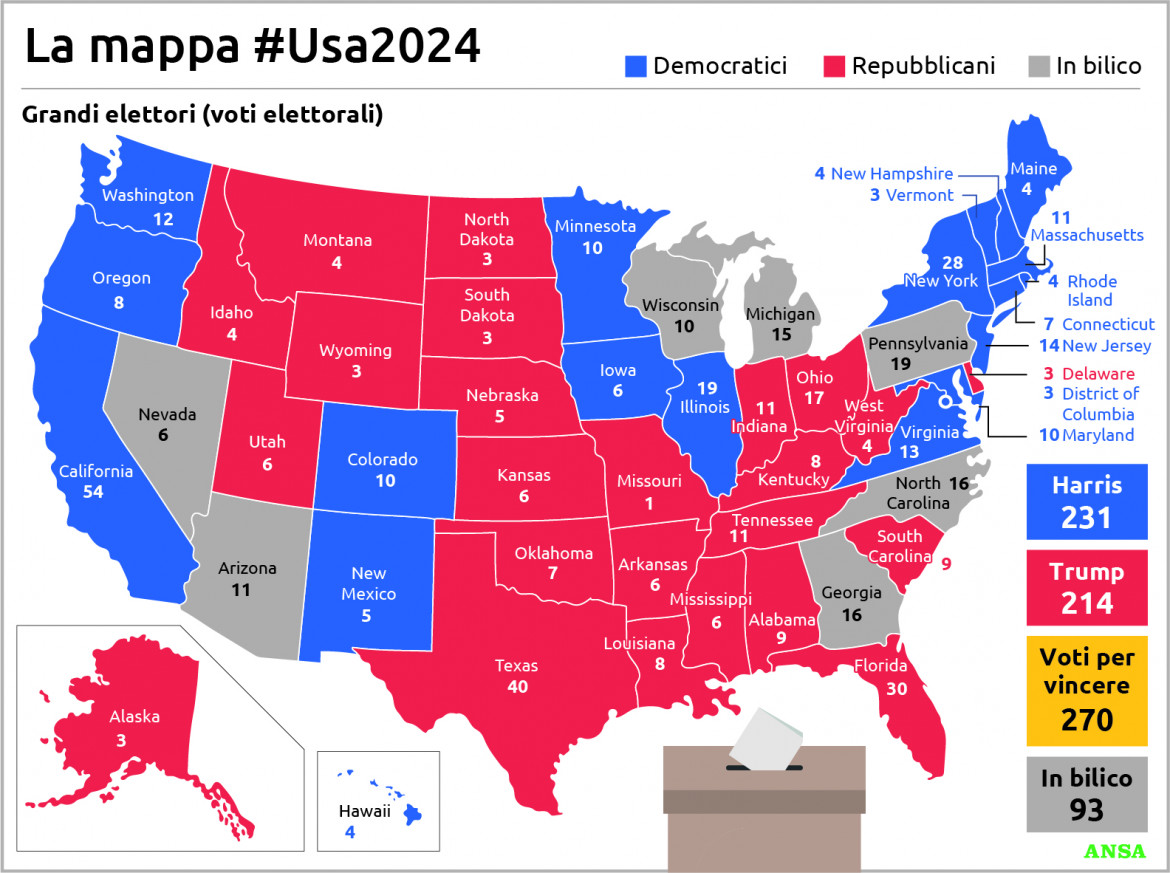

Penso che più semplicemente al centro del romanzo ci siano gli uomini e le donne dimenticati dell’America rurale, le persone che una certa cultura progressista contemporanea sembra disprezzare e che la destra dà per scontate, come se su di loro non si dovesse indagare molto di più. Hank Williams è il loro poeta ufficiale e la Bibbia di Re Giacomo tutto ciò di cui hanno bisogno per guardare al futuro.

La critica americana ha paragonato il suo romanzo alle opere di James Lee Burke e Cormac McCarthy. In realtà però non si tratta né di un noir classico come quelli dell’autore della Louisiana, né di una storia della frontiera, come molte di quelle firmate da McCarthy. Al di là di questi lusinghieri paragoni, c’è uno stile o un autore ai quali si sente più vicino?

In realtà leggo poca narrativa contemporanea, almeno americana. Temo sia stata in qualche modo corrotta dalla politica, svilita da un desiderio soffocante di affermare una certa sensibilità urbana. Tuttavia, penso che lo scrittore francese Michel Houellebecq sia una delle voci più importanti del secolo. Come Flannery O’Connor, anche Houellebecq mostra quanto sia stata devastante la «caduta dell’uomo», anche se magari non crede personalmente a tale caduta. Puoi trovare lo stesso orizzonte tematico in McCarthy, che a mio giudizio è l’ultimo grande genio letterario. Ho amato anche Philip Roth, Larry McMurtry, Curzio Malaparte, in particolare per le sue immagini surreali da incubo e G.B. Edwards, per il suo severo rimprovero alla nozione di progresso. Ovviamente ho letto e apprezzato molti altri autori, ma questi sono i nomi che turbinano nella mia testa in questo momento.

Lei ha studiato belle arti nel Mississippi e insegna scrittura creativa alla Western Kentucky e all’ateneo di Lake Charles, in Louisiana. Quale è il rapporto tra uno scrittore e questo tipo di corsi: si può imparare a scrivere un romanzo all’università?

Assolutamente no, non puoi insegnare a qualcuno a scrivere un romanzo. Tutto ciò che si può fare è fornirgli tranquillità, solitudine, libertà e una buona biblioteca. Detto questo, ho l’impressione che le università americane siano oggi tra le istituzioni più corrotte del Paese al di fuori delle carceri. Hanno abbandonato la loro vocazione alla creatività mentre è emersa una visione delle discipline umanistiche, e in particolare della letteratura, tutta rivolta a valorizzarne solo gli aspetti utilitaristici.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento