Un passato contagioso per la sinistra

Intervista Una conversazione a casa dello scrittore Ermanno Rea, l'anno scorso. «Il meridionalismo amendoliano si è trasformato in un’infezione virale. Il regionalismo feroce degli anni Settanta, l’emergere di politiche secessioniste e razziste degli ultimi decenni: sono spettri di quel passato che si rianimano»

Intervista Una conversazione a casa dello scrittore Ermanno Rea, l'anno scorso. «Il meridionalismo amendoliano si è trasformato in un’infezione virale. Il regionalismo feroce degli anni Settanta, l’emergere di politiche secessioniste e razziste degli ultimi decenni: sono spettri di quel passato che si rianimano»

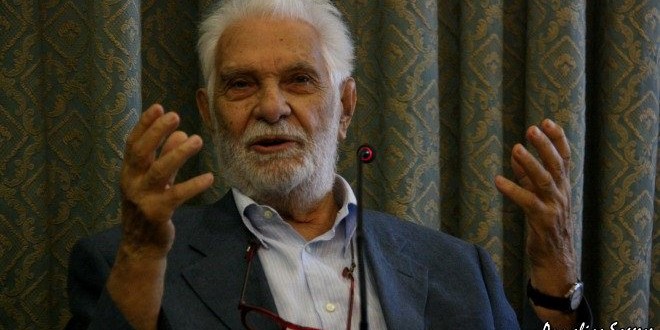

(Questa intervista è il frutto di una conversazione lunga in un tardo pomeriggio di settembre dello scorso anno. Sedute a un tavolo con Ermanno Rea le domande non riuscivano a chiudersi, diventavano altre domande. Delle sue risposte sono apparse solo poche righe, tagliate per esigenze di spazio, come vuole la legge della carta stampata. Ritornano oggi con la loro dolcezza, e parlano della crisi della socialdemocrazia e delle feroci storie del Pci napoletano, del sogno europeo e del suo incagliamento, del ruolo degli intellettuali e della necessità di stare in un esistente vivo, per costuire altre storie. Migliori)

Non si può certo dire che Ermanno Rea – scrittore, giornalista e fotografo – usi la memoria per sbarcare in paesi ed epoche non situate nel tempo e nello spazio. Nella sua casa romana dove lo incontriamo, Napoli, la sua città, è ovunque. Da quella del fatalismo quasi mistico di chi vive all’ombra della ‘montagna vivente’, immortalata nelle vecchie stampe delle eruzioni appese alle pareti, a quella della straordinaria tradizione liberale partenopea incarnata da Spaventa e Croce, le cui opere dominano incontrastate gli scaffali della sua libreria. Ma soprattutto senti che è lì appena lo sguardo cade sulle scatole meticolosamente archiviate che contengono fotografie, nastri, ritagli di giornali, quaderni di appunti accumulati nel corso di quegli anni difficili e tormentati del dopoguerra. Memorie, individuali e collettive. Testimonianze. Cronache. Ricordi sfuggiti all’oblio. Pensieri che si collocano all’incrocio tra finzione letteraria e verità storica, inchiesta e invenzione, e ripercorsi nelle linee oblique che il tempo traccia e, insieme, cancella. I romanzi di Ermanno Rea nascono in fondo tutti da questi immensi serbatoi. Animati dall’urgenza, scrupolosa e inossidabile, di non licenziare la complessità irriducibile delle cose e dei fatti con schematiche semplificazioni. Ma anche dal desiderio di riportare in superficie i misteri, magmatici e brucianti, di un paese incline alle rimozioni. Eppure, ci dice sorridendo prima che la nostra conversazione inizi, “a volte accade, quasi sempre, in realtà, che il passato venga improvvisamente resuscitato, stanato. Che il presente vi si intrufoli senza svuotarlo. Che si apra uno spazio nuovo, dove il presente ritorna a produrre storia e futuro”.

Può disorientare, l’incredibile manutenzione e cura che Rea dedica alla sua macchina del tempo, senza mai isolarsi dal presente. E’ una sorta di prezioso prisma luminoso da maneggiare con prudenza e talento, e che incanta.

Il fallimento della socialdemocrazia, reso evidente a partire dalla vicenda elettorale di Alexis Tsipras, è un dato amaro, che rende questa apertura di credito al presente difficile. Lei riesce a dare un credito a nuove storie, a un nuovo futuro per la sinistra?

La parola ‘sinistra’ è stata logorata da chi aveva interessi a farlo. Parte di quel logoramento è da attribuire alla sconfitta dell’Unione Sovietica. La sinistra ha commesso un errore gigantesco: ha immaginato di poter realizzare un mondo perfetto, ha creduto nella favola del bene che sconfigge il male, dimenticando che cos’è l’uomo nella sua complessità. Ha puntato tutto su una promessa, senza fare i conti col fatto che il conflitto è permanente e che serve conquistare spazi sempre nuovi di libertà e di progresso, consapevoli che ci sarà sempre un avversario. E’ da questo piano di realtà che la sinistra italiana dovrebbe chiedersi cosa fare per il proprio paese e come. Nel presente storico d’Europa si è comunque tentato di aprire un spazio nuovo, sarebbe una grave resposnabilità per la sinistra italiana ‘assentarsi’ proprio ora.

Lo hanno definito un ribelle pragmatico, un populista dell’ultima ora, accostandolo ad altri leader europei, come Renzi. Chi è stato Tsipras, secondo lei?

Per descrivere la figura di Federico Caffè, economista ‘disubbidiente” e problematico, ho coniato all’epoca un ossimoro: riformista rivoluzionario. E’ lo stesso che userei per descrivere Tsipras. Essere riformista significa stare nel conflitto, non sottrarsi alle sue dinamiche, senza, tuttavia, credere di poter espugnare il territorio avversario o fondare la società perfetta. Quella missione è persa, lo dice la storia. Ma occorre risollevarsi dalle delusioni del passato. In questo Tsipras è un rivoluzionario. Perchè ha saputo indicare alla sinistra una nuova missione di sinistra, quella di vincere alcune battaglie decisive, concrete, tenendo vivo il conflitto, in maniera pragmatica. E’ una posizione che condivido appieno.

Facciamo un primo taglio diacronico nella nostra conversazione. In uno dei suoi ultimi libri è tornato a raccontarci della Napoli del dopoguerra e, in particolare, della rottura che si produsse nel 1954 tra il quadro dirigente del PC e il Gruppo Gramsci diretto da Guido Piegari. Può spiegarci perchè considera quell’evento ancora di grande attualità?

Le ragioni sono tante. La prima fu il modo in cui fu governato quel conflitto interno al Pc napoletano. Un conflitto che nasceva su questioni centrali per la politica del paese. Napoli fu in quegli anni roccaforte dell’ideologia di partito con Amendola, Napolitano, ma anche uno dei più produttivi focolai di dissenso grazie alla vitalità intellettuale di Piegari, Marotta, e molti alter ‘menti’ che si trovavano a Napoli in quegli anni. Ebbene, questo dissenso, il conflitto produttivo che poteva generare, fu eliminato con una ferocia inaudita e, nel contempo, con una precisione chiururgica. La macchina del fango che fu adoperata per delegittimare, calunniare, silenziare Piegari e il suo gruppo, ebbe conseguenze enormi sulle vite di quelle giovani intelligenze politiche. Vede, gli eventi del passato hanno sempre molte cose da dirci. Non sono mai semplice archeologia. Il ‘caso Piegari’ ci ricorda quanto il potere possa essere ottuso, violento, miope tanto da manipolare la realtà, espellendo le sue energie più preziose. Quell’evento è stato un grande disastro per la storia del nostro paese.

Ci spieghi meglio. Quale fu il nodo politico al centro di quell’esperienza?

Vede, non si tratta solo di un nodo politico irrisolto, ma di una vera e propria ferita aperta che condiziona il nostro presente in maniera profonda. Mi riferisco a quell’unità nazionale difettosa, nata, come scrive Gramsci, sulla base dell’egemonia del nord sul sud, delle città sulle campagne. Negli anni cinquanta, il meridionalismo amendoliano acuiva questa diseguaglianza originaria, la consolidava, giocandola a proprio favore. Amendola puntava a fare del mezzogiorno un blocco di potere autonomo, autoreferenziale. Un avamposto del provincialismo tra i più detestabili, quello che punta a difendere interessi privati e carriere personali. Piegari si oppose fermamente a questa linea. Il meridionalismo doveva necessariamenrte passare per una radicale integrazione politica, economica, culturale dell’Italia. Un’integrazione marcata dall’egemonia della classe operaia alleata ai contadini e ai sottoproletari del Sud. Quel programma politico, profondamente gramsciano, fu spazzato via dai dirigenti del Pc napoletano, ma anche da Togliatti che scelse la via amendoliana.

E poi cosa accadde?

Accadde che la portata dirompente, eversiva del messaggio che il Gruppo Gramsci rivolgeva alle forze politiche italiane e al Pc – la necessità e l’urgenza di affontare la questione meridionale come question nazionale – richiamandole alle loro responsabilità, fu dispersa. Andò sprecata. Il meridionalismo amendoliano si è trasformato, nel tempo, in un’infezione virale del paese. Il regionalismo feroce degli anni settanta, l’emergere di politiche secessioniste e razziste degli ultimi decenni, sono spettri, demoni di quell passato, che si rianimano, trovano nuove forme per dilaniare l’Italia. Quel colossale abbaglio che il Pc difese e celebrò, sembra non finire mai.

Come ha descritto nelle fortunate e controverse pagine di Mistero napoletano, un contributo significativo a questo disastro è venuto anche da Giorgio Napolitano. Eppure dai tanti omaggi e ritratti che gli sono stati dedicati, questo tassello della sua biografia politica non è stato affatto evocato. Lei cosa ne pensa?

Direi che è una storia delicata e complessa. Un’analisi difficile nella quale pochi hanno voglia di cimentarsi. La stessa lunga biografia politica di Napolitano non è un percorso lineare. Ci sono fratture, discontinuità. Cambiamenti anche molto significativi. All’inizio c’è un Napolitano di stretta osservanza comunista, rigoroso. Un “pretoriano” di Giorgio Amendola, assieme a Gerardo Chiaromonte. Poi viene la fase del migliorismo che è andato via via definendosi. Mi chiedo come si possano conciliare fasi e prospettive così divergenti. Credo che il suo crescente moderatismo politico abbia creato un elemento di lacerazione nella sua biografia, che si spezza letteralmente, diventando poco comprensibile. Non sono semplici contraddizioni, ma diverse figure inconciliabili ad affiorare. Quando poi ha abbandonato, in qualità di Presidente, il ruolo di ‘arbitro neutrale’ dell’arena politica italiana per ‘scendere in campo’ in maniera così evidente, allora ho smesso di capirlo e di sostenerlo.

Potremmo dire che oggi la politica italiana e la sinistra, in particolare, sia rimasta ancora ostaggio degli errori del passato? Lei quale futuro immagina per l’Italia?

Mi pare che le macerie prodotte da un’unità nazionale deficitaria sono sotto gli occhi di tutti. Ancora di più se si considera la cosa nella prospettiva di un europeismo che rispecchia, a sua volta, problemi politici così rilevanti. Parlo di macerie sociali, culturali, le cui responsabilità, ignorate e fraitese, sono però politiche. Il dibattito italiano è totalmente sequestrato da propaganda e strumentalizzaizoni. Renzi che fa appello al partito nazionale, Napolitano al senso di responsabilità per richiamare all’ordine dissensi e insorgenze. La Lega, da un programma secessionista si è spostata su posizioni nazionaliste anti-europeiste. Inosmma, credo che per segnare una svolta vera e spazzar via pregiudizi, realtà che si sono calcificate nel tempo, occorra grande forza ideale e la volontà politica di sanare ferite profonde.

Qualcuno dice che l’Italia sia un paese di passion tristi. Risentimento e disagi non riescono a essere rovesciati in insorgenze, rabbia sociale, ribellione a politiche che strangolano i giovani e rubano loro qualunque progetto di vita future. Lei cosa pensa del clima generale del Pese?

L’illusione seminata dal capitalismo ha assediato vitalità e senso critico. Ne siamo tutti contagiati. Si è creduto a lungo, e fermamente, di vivere nel tempo delle vacche grasse per tutti, quello in cui basta solo staccare il frutto e mangiarlo. E’ un’illusione che si è letamente sostituita alla realtà: l’idea che la vita sta nel bene che riesci a consumare. La crisi è stata un disvelamento. Non solo non è così, ma al passato non si può più tornare. Era tutto un inganno. La prima conseguenza è che nessuno parla più di futuro. Il futuro è sistematicamente ignorato. E del passato si parla solo nei termini di un ritorno che aggiusta le cose: una nuova narrativa illusoria e ingannevole. Non resta che un’attualità di crisi e di incertezza. Un’attualità vuota che paralizza. E’ora che la gente non si lasci più ingannare: il passato non torna mai, mai allo stesso modo, e il futuro non è perduto per sempre. Sono certo che anche in Italia si salterà giù dalla zattera spinta solo dalla corrente, dal corso inesorabile delle cose. Il futuro non è già scritto, occorre immaginarlo e battersi per costruirlo.

E il futuro dell’Europa? Ci sono inquietanti tendenze rosso-brune che l’attraversano, scetticismo, chiusure sovraniste, populismi che sfruttano un disagio sociale sempre più diffuso, ma anche insorgenze nuove come in Grecia e in Spagna.

Mi pare sufficientemente chiaro che in Europa si sia determinata una sorta di ‘analogia domestica’ rovesciata. L’Europa ha bisogno, come l’Italia, di un vero processo di integrazione sociale, culturale, civile, politica, altrimenti andrà a sbattere. Finchè si continuerà a giocare il discorso nazionalista contro quello europeista niente di sostanziale cambierà. La classe politica europea è chiamata a questa responsabilità. Per questo penso che non bastino rottamazioni generazionali, servono cambiamenti di vedute, come quelle che si stanno affermando, non a caso, nelle zone del Sud Europa. La Grecia, ma anche Podemos, sono il vero nuovo che avanza perchè danno voce ai desideri e ai bisogni della gente che vuole un’Europa diversa da quella che le è stata imposta finora.

Quale responsabilità hanno gli intellettuali in questi processi bloccati e mistificatori sotto cui agonizza la socialdemocrazia?

Quella di dire di no. Come mi è capitato di scrivere, gli intellettuali devono praticare una forma di solitudine che non può essere intesa come una fuga dalla realtà, ma come una implacabile forma di dissenso nei confronti di quello che succede. L’intellettuale è condannato a dire no. Deve imparare a dire no. Vale per loro la stessa prescrizione che è bene rivolgere ai politici: rifiutare l’esistente, cambiarlo, stando nei conflitti reali.

E quella forma di dialogo continuo tra realtà e finzione che lei pratica con la sua scrittura? Il rapporto tra scrittura e realtà non è sempre una mistificazione?

Chiunque prende la penna in mano, inventa e, in un certo senso, ricostruisce il reale. Non esiste la realtà se non attraverso la mediazione di un soggetto che la legge. La questione è capire quanta onestà intellettuale ci sia in questo processo. Mistificazione è deformazione dei fatti orientata all’inganno, al raggiro. Sono stato a lungo un giornalista, educato, come tutti, a stare addosso alla realtà. Eppure, il giornalismo è, a volte, un terreno di sofisticate, ingegnose falsificazioni dei fatti. Come scrittore, ho imparato a mischiare immaginazione e realtà. E’ un esercizio che non ha mai fine. Un esercizio etico: sposare realtà e immaginazione senza che l’una offenda l’altra. L’offesa, in questo caso, consiste nell’uso interessato del reale. Sto scrivendo un nuovo romanzo, ambientato nel Rione Sanità di Napoli. Vi compaiono personaggi veri insieme a personaggi di pura fantasia. Mi muovo in modo molto cauto, prudente: può sempre accadere il contrario, che la realtà offenda l’immaginazione, confinandola in un deserto.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento