Raffaele Codino e i contadini coraggiosi al conflitto: un caso di microstoria

Tra Cinquecento e Novecento Pighino Baroni, un eretico a Savignano; le lotte dei lavoratori mantovani con il potere ecclesiastico; la «vita» di Raffaele Codino, autodidatta emigrato

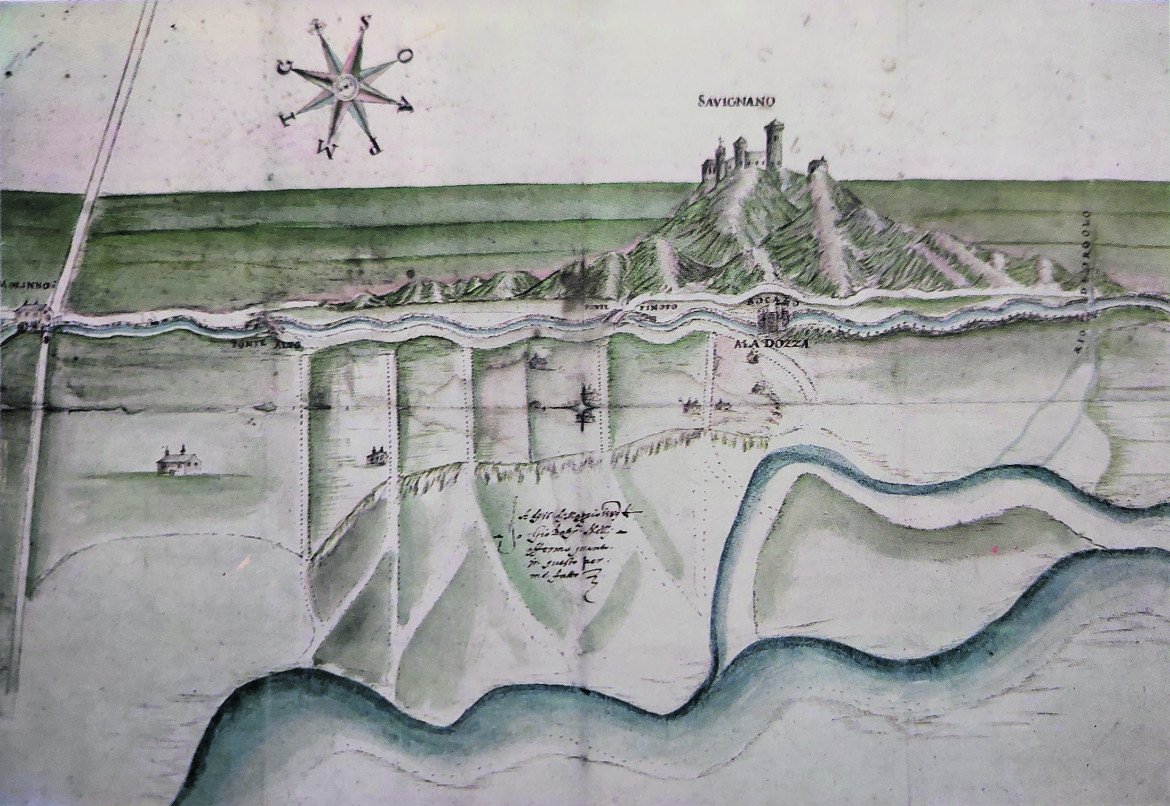

Rappresentazione cartografica del borgo medievale Savignano sul Panaro, 1589, Modena, La Doccia

Rappresentazione cartografica del borgo medievale Savignano sul Panaro, 1589, Modena, La DocciaTra Cinquecento e Novecento Pighino Baroni, un eretico a Savignano; le lotte dei lavoratori mantovani con il potere ecclesiastico; la «vita» di Raffaele Codino, autodidatta emigrato

C’è una nota di ironia, nella vita «disastrosa» del contadino ligure Raffaele Codino (1836-1912). Codino nacque e morì a Ellera, oggi in provincia di Savona, dove la madre lo crebbe tra mille difficoltà, con l’aiuto a quanto pare poco generoso degli zii. Il padre li aveva abbandonati quando Raffaele aveva un anno, per sparire di fatto dalla vita del figlio: emigrò in Argentina, e si fece prete. All’emigrazione oltreoceano (nella zona di San Francisco) furono costretti anni dopo anche i figli di Codino, con suo grande dispiacere; dispiacere provocato in particolare dal primogenito Diletto, che malgrado il nome e a dispetto dei sacrifici economici del padre per farlo studiare rifiutò sempre di applicarsi, senza mostrare d’altronde molta voglia di lavorare. Raffaele non lo afferma apertamente, ma forse si sentiva più affine a suo padre, che «studiava sempre», e anche per questo aveva lasciato perdere la famiglia.

Certo è che Raffaele Codino rimpianse molto di non aver potuto frequentare la scuola, per l’opposizione di uno zio, e di aver dovuto lavorare fin da bambino. Fu solo da adulto e da autodidatta – con l’aiuto prima di un amico e poi di un parroco – che imparò a leggere e a scrivere. Perché lo fece? Perché si era reso conto che «a stare così ognorante e da imbecille», scrive lui stesso, con grammatica malferma ma efficace, nella sua Autobiografia. Questo documento singolare, pubblicato da Codino a proprie spese nel 1906, è ora riproposto da Ronzani nella collana di «Storia e culture del libro» (Il trasporto del pensiero e l’autobiografia della storia della disastrosa vita del Codino Raffaele, edizione e saggio introduttivo di Marco Francalanci, pp. 264, € 24,00).

Accompagna l’autobiografia un testo ancor più singolare, a metà strada tra il romanzo fantascientifico e il trattato cosmologico, pubblicato nel 1905 dallo stesso Codino (che nel 1908 raccolse le due opere in un unico volume).

La redazione consiglia:

Rocco Scotellaro e quella terra rossa di sangueCome spiega la ricca introduzione di Francalanci, la figura di Codino è al contempo normale e straordinaria per diverse ragioni. Dal punto di vista della storia dell’istruzione, il suo caso conferma quanto il binomio tra lavoro minorile e analfabetismo fosse comune nelle campagne italiane dell’Ottocento, ma con alcune eccezioni rilevanti. Rispetto alla storia del mondo contadino nei decenni precedenti e successivi l’unità d’Italia, Codino ci parla poi di un mondo segnato da condizioni igieniche e sanitarie drammatiche, ma nel quale nonostante la vita fosse durissima, anzi proprio perché la vita era durissima, c’era chi voleva far tesoro delle nuove acquisizioni della scienza e della cultura del tempo (la tecnologia e le macchine in particolare sono un pensiero fisso ne Il trasporto del pensiero, che esalta un progresso capace di alleviare la fatica del lavoro).

Quanto alla storia della lettura, uno dei campi storiografici più fecondi degli ultimi decenni, le opere di Codino mostrano almeno due cose. Anzitutto che la lettura silenziosa e individuale, affermatasi a partire dalla fine del Settecento, si affiancò a lungo senza sostituirla a una pratica di lettura sociale, ad alta voce, alla quale erano forse destinate anche le opere di Codino (almeno nelle intenzioni dell’autore). In secondo luogo, che seppure l’inizio della cultura di massa fu favorito, tra Otto e Novecento, da investimenti sempre più corposi nel mercato della divulgazione, il movimento non avvenne solo dall’alto verso il basso.

Il rapporto di Codino con i libri mostra la sua libertà di lettore (per riprendere un’espressione di Roger Chartier) rispetto ai vincoli testuali che incontrò; mostra, in altre parole, la sua capacità di appropriazione e di rielaborazione delle idee che trovava nei libri ma che non incamerava passivamente, bensì rendeva funzionali alla propria visione delle cose. A buon diritto Codino si presenta come un «libero Penzature», che cerca di orientarsi in un mare vastissimo, dalla meccanica celeste di Laplace alla religione e alla storia, per non tacere della politica (rispetto alla quale egli non si schiera, sottolineando però che «i socialisti son quelli si può dire che an fato gli ochi al genere umano»). L’istruzione e la cultura furono per lui una forma di riscatto: questo spiega il tono della sua scrittura, insieme pedante e vivace, perché dettato dalla generosa curiosità con cui Codino, usando strumenti appresi tardi, da solo e tra molte difficoltà, cercava di capire il mondo.

La redazione consiglia:

Carlo Ginzburg, tempi duri per l’approdo alla verità dei fattiLa prospettiva microstorica adottata da Francalanci nello studiare il caso di Raffaele Codino torna, diversamente declinata, in due altri volumi recenti dedicati al mondo contadino nell’Italia moderna. Cominciamo dal primo. Nell’ottobre del 1559, mentre a Roma era ancora aperto il conclave, si diffuse nel mantovano la notizia che il cardinale Ercole Gonzaga era stato eletto papa. La notizia era falsa (il conclave portò all’elezione di Pio IV), ma ebbe conseguenze reali: abbazie, chiese, granai e altri beni del cardinale, vescovo di Mantova e già reggente del Ducato, furono saccheggiati dalla popolazione, mentre i banchi gestiti da ebrei subivano violenze e intimidazioni. Perché tanti disordini? Da questa domanda prende spunto il primo dei tre densi saggi di Lorena Grassi (1960-2010), raccolti ora in un volume a cura di Maurizio Bertolotti (Saccheggi e strepiti Contadini mantovani nel Cinquecento, Tre Lune, pp. 176, € 18,00). Grassi si era interessata alle razzie dei beni di Ercole Gonzaga nel 1983, partecipando a un seminario sui Saccheggi rituali tenuto da Carlo Ginzburg all’Università di Bologna (e laureandosi poi sullo stesso tema con Ginzburg come relatore).

Il seminario partiva dall’idea che dietro i saccheggi e le devastazioni ricorrenti dei beni di un individuo che cambiava status sociale (vescovo, papa, principe) esistesse un «modello formalizzato» che consentiva di attribuire a tali azioni un «carattere rituale». Le violenze corrispondevano in particolare a uno di quei «riti di passaggio» descritti in un classico dell’antropologia da Arnold Van Gennep (1909), e già delineati pochi anni prima dall’etnologo francese Robert Hertz. In un momento di interregno, i saccheggi rispondevano all’esigenza della comunità di elaborare o prendere atto di un mutamento, del passaggio di un individuo da un gruppo a un altro attraverso un processo di esclusione e integrazione, di morte e di rinascita in altra forma.

Questa interpretazione ha suscitato un vasto dibattito storiografico, che Grassi passa in rassegna prima di proporre una lettura ulteriore, che ha il pregio di partire dai documenti coevi. Gli autori stessi dei saccheggi giustificano infatti le violenze richiamando i diritti della comunità sui beni del presunto eletto, diritti derivati dal fatto che i beni in questione si trovavano nei luoghi in cui tale comunità abitava. Il giudice del maleficio consultato dal duca di Mantova sui provvedimenti da prendere contro i saccheggiatori riconobbe forse tali rivendicazioni, quando espresse il parere che «tanta multitudine, o più tosto comunità, non debba patire». In ogni caso dalla metà del Cinquecento, mentre i rapporti tra sudditi e potere si facevano sempre più depersonalizzati, l’atteggiamento dei governanti rispetto a questi momenti di licenza, di sospensione della legge, diventò meno comprensivo e tollerante.

Meno tolleranti si mostravano intanto anche le autorità ecclesiastiche mantovane rispetto a un altro rito, i Mattutini delle tenebre, cui è dedicato il secondo saggio di Grassi. I Mattutini prevedevano, durante il triduo pasquale, un complesso cerimoniale che si concludeva con uno strepito provocato da ragazzi che sbattevano legni e bastoni. Oltre a limitare gli eccessi cui poteva portare «il disconciamente battere», con conseguenti danni alle chiese, le autorità erano interessate a combattere le interpretazioni non ortodosse, ma evidentemente diffuse, dell’intero rituale: questo serviva a ridurre alla memoria la Passione di Cristo, richiamando il terremoto che secondo il Vangelo accompagnò la sua morte; non si riferiva dunque né alle percosse subite da Cristo, né – men che mai – all’uso popolare di battere per scacciare i mali.

I conflitti tra il potere, laico o ecclesiastico, e i contadini mantovani non si limitavano alla dimensione simbolica: che questi ultimi fossero a tutti gli effetti soggetti di storia, e soggetti politici, lo mostra il saggio più bello del volume, il terzo, dedicato alle rivolte dei coloni (terzaroli) del monastero di San Benedetto in Polirone, contro i monaci proprietari delle loro terre. Nel processo decennale (1579-1589) con cui si conclusero gli scontri tra coloni e monaci, cominciati agli inizi del secolo, i primi rivendicarono un «antico possesso» di terre che loro stessi o i loro avi avevano bonificato, e che conferiva loro, se non un dominio diretto sulle terre, quantomeno il «dominio utile» formalizzato dalla giurisprudenza del tempo.

Sulla base di tale forma di dominio, i contadini si opposero alle modifiche dei contratti introdotte dai monaci, che intendevano dare concessioni a breve termine, revocarle a proprio piacimento e limitare gli indennizzi dovuti ai coloni per le migliorie realizzate. Queste novità si inserivano in una tendenza di più lunga durata, che vide un peggioramento delle condizioni dei lavoratori della terra a partire dalla seconda metà del Quattrocento. Contro tale tendenza i contadini si munirono di assistenza legale e accompagnarono la protesta con una proposta: in una supplica del 5 maggio 1519, essi chiesero ai governanti di fondare la sicurezza del dominio sull’alleanza con i lavoratori della terra (i contadini), anziché con i proprietari (i monaci). Per una serie di ragioni i Gonzaga scelsero di stare dalla parte dei proprietari. L’esito, tuttavia, non era scontato, e ricostruire le negoziazioni tra le parti in causa è quanto mai istruttivo.

La pluralità di soggetti politici e religiosi da tener presenti per comprendere la cultura contadina dell’età moderna emerge chiaramente anche nel libro di Susanna Peyronel Rambaldi, incentrato su un contadino processato per eresia nel 1570-1571 dall’Inquisizione di Modena (L’eresia di un contadino Storia di Pighino Baroni del feudo di Savignano (XVI sec.), Viella, pp. 224, € 25,00). Pellegrino Baroni, detto Pighino, è una figura nota agli studi sulla storia religiosa italiana del Cinquecento: mugnaio, oltre che contadino, Pighino compare nel grande libro di Carlo Ginzburg, Il formaggio e i vermi (1976), come caso comparativo utile a comprendere le vicende di un altro e più celebre mugnaio, il friulano Menocchio.

Il libro di Peyronel Rambaldi segue però solo in parte le intuizioni di Ginzburg, secondo il quale le idee di Menocchio (e di Pighino) attingevano a «remote tradizioni contadine». Ne L’eresia di un contadino queste idee sono piuttosto inquadrate nel contesto sociale in cui visse Pighino, ovvero il borgo di Savignano sul Panaro, nel feudo di Vignola, una zona dell’Emilia occidentale a metà strada tra Modena, laboratorio di idee eterodosse, e la dotta Bologna delle università e dei circoli aristocratici (circoli frequentati anche da Pighino, che come già segnalò Ginzburg, mentre era a servizio a Bologna, ascoltò forse gli insegnamenti dell’eretico Camillo Renato). L’autrice ricostruisce così la vita materiale dei contadini del feudo di Vignola e la singolare figura del loro signore Ercole Contrari, che oppose una fiera resistenza all’avanzare dell’Inquisizione nei suoi domini. Tale resistenza ebbe comunque la peggio, come mostra tra l’altro il processo aperto infine contro Pighino, noto da tempo ai giudici della fede per il suo non conformismo.

Il processo si concluse con l’abiura del vecchio Pighino, che terminò i suoi giorni lontano da Savignano, al servizio del vescovo di Modena; ma neppure l’uso ripetuto della tortura spinse l’imputato a fare il nome di complici o protettori. Stando a Pighino, egli aveva maturato le sue idee attraverso conversazioni e letture, ma soprattutto «fantasticando da per me». Queste idee contemplavano la tolleranza nei confronti degli eretici e di chiunque segua la propria fede, «intendendo del hebreo, della turchesca et d’ogni altra fede»; anzi, dal momento che nulla è impossibile a Dio è possibile anche che «alcuni senza la fede possino essere salvati». Ricorrendo a una originalissima lettura delle Scritture in volgare, e forse anche di un fortunato volgarizzamento del Corano, Pighino giustifica poi il proprio concubinato richiamando l’esempio di Abramo e della sua serva Agar, da cui sarebbe discesa Maria; afferma che l’anima non è eterna e immortale, che in paradiso tutti saranno uguali, che purgatorio e inferno sono «inventione de preti e frati per guadagnare». Aggiunge anche che è inutile invocare i santi, e che questi certamente non pensano a noi mortali per una ragione al contempo semplice e memorabile: perché «se sapiessero le nostre miserie si contristariano, e non sariano beati».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento