N. Scott Momaday, il sogno del mondo come autobiografia

Il personaggio «Custode della terra» di N. Scott Momaday, per Black Coffee. Il più importante scrittore nativo racconta il legame indissolubile tra l’uomo, la sua cultura e la natura. Nel 1969 con «Casa fatta di alba», vincitore del Pulitzer, contribuì al cosiddetto Rinascimento amerindiano che vide anche l’occupazione della riserva di Wounded Knee. «Quando penso alla mia vita e alle vite dei miei antenati - scrive l’autore -, sono inevitabilmente portato a convincermi che io, e loro, apparteniamo al paesaggio americano»

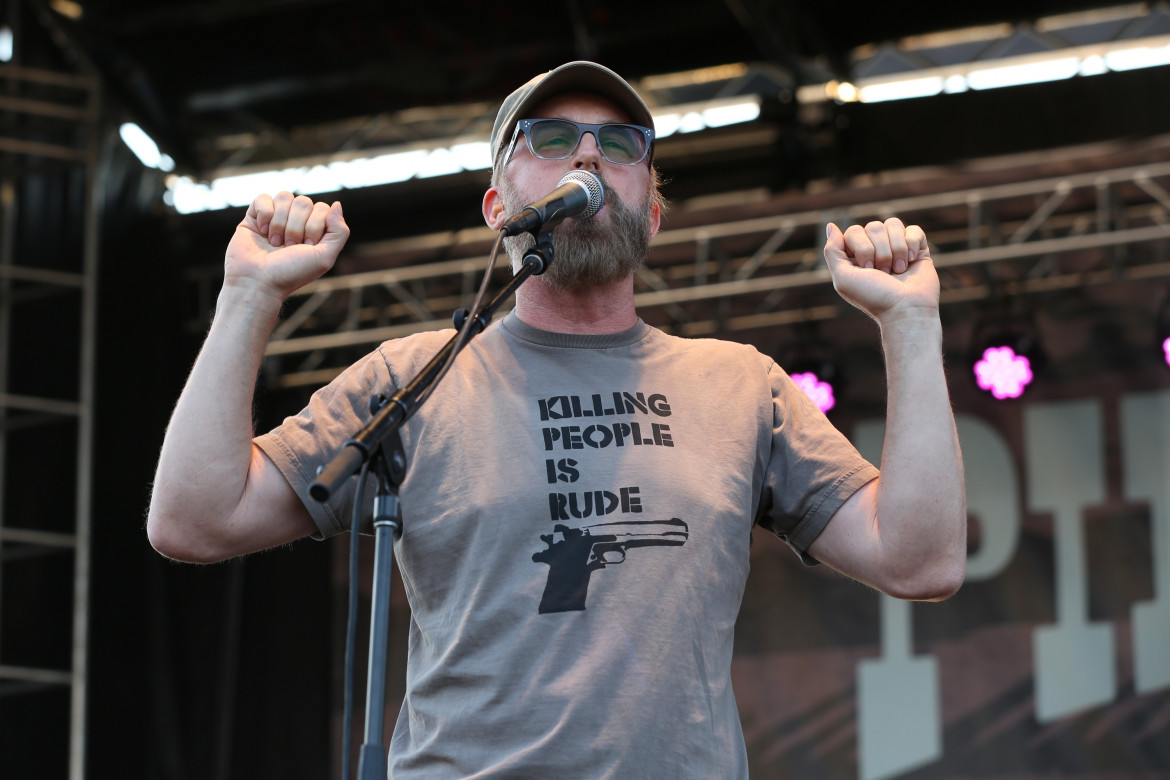

N. Scott Momaday nella sua casa in New Mexico

N. Scott Momaday nella sua casa in New MexicoIl personaggio «Custode della terra» di N. Scott Momaday, per Black Coffee. Il più importante scrittore nativo racconta il legame indissolubile tra l’uomo, la sua cultura e la natura. Nel 1969 con «Casa fatta di alba», vincitore del Pulitzer, contribuì al cosiddetto Rinascimento amerindiano che vide anche l’occupazione della riserva di Wounded Knee. «Quando penso alla mia vita e alle vite dei miei antenati - scrive l’autore -, sono inevitabilmente portato a convincermi che io, e loro, apparteniamo al paesaggio americano»

Quando, nel 1969 con il suo Casa fatta di alba, riproposto lo scorso anno nel nostro Paese da Black Coffee, fu il primo nativo americano ad aggiudicarsi il Pulitzer per la narrativa, il nome e la forza espressiva di N. Scott Momaday segnarono per molti versi la fase di risveglio e di protagonismo attraversata dalla cultura amerindiana. Nel 1970 seguì la pubblicazione di Seppellite il mio cuore a Wounded Knee di Dee Brown che raccontava, anche se in questo caso l’autore era un bianco, la fase più drammatica dell’espansione verso Ovest degli Stati Uniti, compiuta, negli ultimi tre decenni dell’Ottocento, a discapito delle popolazioni native. Per la prima volta a parlare, grazie alle ricerche storiche compiute da Brown, erano i grandi capi come gli oscuri guerrieri che alla drammatica epopea del West avevano pagato un pesante tributo di sangue.

POI, NELL’INVERNO del 1973 quella stessa località del South Dakota che alla fine del dicembre del 1890 aveva fatto da scenario al massacro di circa trecento Sioux fuggiti il giorno precedente dalla riserva di Pine Ridge, compresi donne, vecchi e bambini, ad opera del Settimo cavalleggeri, uno degli ultimi, tragici capitoli delle cosiddette «guerre indiane», era tornata protagonista delle cronache grazie all’occupazione guidata dall’American Indian movement della locale riserva. Circa duecento sioux del gruppo Oglala Lakota avevano occupato in armi l’area e dichiarato Wounded Knee, e quella parte delle Black Mountains, considerate «territorio sacro» per i Lakota, come una «zona libera» e indipendente dagli Stati Uniti, attirando giovani nativi provenienti da ogni parte del Paese e creando un consiglio formato dai rappresentanti di settantacinque Nazioni Indiane, per poi resistere per 71 giorni prima che l’esercito assalti la riserva con i mezzi corazzati arrestando tutti i presenti.

In segno di solidarietà verso quel movimento Marlon Brando si rifiutò di ritirare l’Oscar che gli era stato assegnato per Il Padrino e al suo posto invitò a partecipare alla cerimonia l’attrice Sacheen Littlefeather, «Piccola piuma», presidente dell’associazione per l’identità culturale dei nativi americani.

«Quella fase si situa all’inizio di ciò è stato definito come il Rinascimento amerindiano. E posso dire di essere estremamente contento di avervi in qualche modo contribuito», sottolinea cinquant’anni dopo Navarre Scott Momaday.

Nato in Oklahoma nel 1934, appartenente alla nazione Kiowa e cresciuto a contatto con i Navajo e gli Apaches occidentali, tra il Texas occidentale, l’Arizona e il New Mexico, figlio di una pittrice e di uno scrittore e laureato a Stanford nel 1963, a lungo docente all’Università dell’Arizona e vincitore, nel 2021, del riconoscimento che nel nome di Robert Frost va ai migliori poeti statunitensi, Scott Momaday è autore di une decina di opere tra raccolte di racconti, poesia, romanzi, lavori teatrali e studi sul folklore. Se il romanzo che lo ha imposto nel mondo delle lettere statunitensi coglieva fino in fondo le contraddizioni dell’epoca, l’irruenta fine degli anni Sessanta, la stagione delle lotte e delle rivendicazioni delle minoranze in seno alla società nordamericana – Casa fatta di alba segue il complesso itinerario di Abel un giovane nativo che torna a casa dopo aver combattuto nella Seconda guerra mondiale ma fatica a rientrare sia nella propria comunità causa gli orrori cui ha assistito, sia nel consesso sociale più ampio anche a causa dei pregiudizi che lo circondano finendo per sprofondare in una deriva violenta e autodistruttiva -, il segno distintivo del suo percorso sembra situarsi nella possibilità di riconciliare le contraddizioni del presente con gli insegnamenti e l’eredità di una cultura millenaria.

SNODO CENTRALE di tale sfida, assunta per altro nel segno di una esibita ricerca di armonia interiore, è l’inestricabile relazione tra la cultura nativa e il mondo naturale. O meglio, secondo N. Scott Momaday, il modo in cui la prima riconosce di appartenere alla seconda. L’espressione più chiara di questa ricerca di sé che si compie nella profonda connessione con l’ambiente circostante, lo scrittore la offre ora con Custode della terra (Black Coffee, pp. 88, euro 16, traduzione e prefazione di Laura Coltelli), un testo che lo stesso Scott Momaday non esita a presentare come una sorta di propria «autobiografia spirituale». Nelle prime pagine del diario di una vita intera che mette insieme riflessioni dal tono poetico, preghiere rituali e disegni realizzati dallo stesso autore, è del resto chiarito il senso dell’opera, ciò che ai lettori verrà poi ribadito dalla prima all’ultima pagina di un intenso memoir interiore: «Quando penso alla mia vita e alle vite dei miei antenati, sono inevitabilmente portato a convincermi che io, e loro, apparteniamo al paesaggio americano. Questa è una dichiarazione di appartenenza. Ed è un’offerta alla terra».

L’uomo «è esile, con la pelle raggrinzita, bruciata dal sole e dal vento». Parla con un tono di voce accuratamente misurato , visto che a lui la comunità guarda per «le cose spirituali». Ed è proprio sulla traccia del ricordo di Dragonfly, di cui Scott Momaday, a 89 anni, conserva ancora immutata l’immagine che si impresse nella sua memoria quando era solo un bambino, che prende forma il senso ultimo della relazione tra i nativi e la natura nella prospettiva di chi sa di esistere grazie a questa connessione profonda e di doversi perciò ergere necessariamente a «custode della terra». Non solo il ciclo della vita perciò, ma anche il nutrimento dell’anima muove da ciò: «Quando danziamo la terra trema. Quando i nostri passi ricadono sulla terra sentiamo il fremito della vita sotto di noi, la terra sente il battito dei nostri cuori e diventiamo tutt’uno. Non dobbiamo recidere noi stessi dalla terra. Dobbiamo intonare un canto al nostro essere e danzare a tempo con i ritmi della terra. Dobbiamo custodire la terra».

UMANI, ANIMALI, l’intero spazio naturale e quanti lo popolano viene iscritto in un solo contesto, come altrettante voci di una terra percepita come «una casa di storie». La voce poetica di N. Scott Momaday dà corpo a tale consapevolezza nel mentre si interroga sulla possibilità che questa preziosa eredità e quanto ha avuto in dono da coloro che «mi hanno immaginato prima che nascessi» potrà essere consegnata «alle generazioni che seguiranno ancora»: «Consegnerò ai miei figli un’eredità della terra? O gli consegnerò meno di quanto io abbia avuto?». Non è solo una generica per quanto decisiva preoccupazione sul futuro del pianete quella che lo scrittore sceglie di condividere con i lettori, il senso ultimo dei suoi quesiti ha a che fare con l’esistenza stessa della cultura nativa e della sua eredità spirituale. Racchiusa tra le righe di queste parole che hanno spesso forma di versi c’è il quotidiano rinnovarsi di un ciclo che custodisce le ragioni del mondo e il suo futuro. «Ritorno al torreggiante albero di roccia, alla ricerca di una visione. Per quattro giorni digiuno e dormo in una piccola tenda che ho portato come riparo. La notte del quarto giorno mi giunge la visione segreta, e io sono il guerriero che ero destinato a essere. L’albero di roccia si staglia nel cielo notturno e l’Orsa Maggiore veleggia su di esso. Le stelle sono ancora le mie sette sorelle e io sono ancora il ragazzo divenuto orso. Io sono Tsoai-talee, il ragazzo dell’albero di roccia, e porterò quel nome sino alla fine del mondo e oltre. Rispetterò gli alberi e le acque e sarò il cantore di questo suolo. Nella parte più profonda del mio essere io sono un custode della terra. Racconterò le antiche storie e canterò i canti sacri. Io appartengo alla terra».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento