Le semplificazioni del Me-too ne appiattiscono l’ambivalenza

Me Too Il politicamente corretto applicato al rapporto tra i sessi non funziona e la denuncia del singolo fa uscire di scena la normalità quotidiana

Me Too Il politicamente corretto applicato al rapporto tra i sessi non funziona e la denuncia del singolo fa uscire di scena la normalità quotidiana

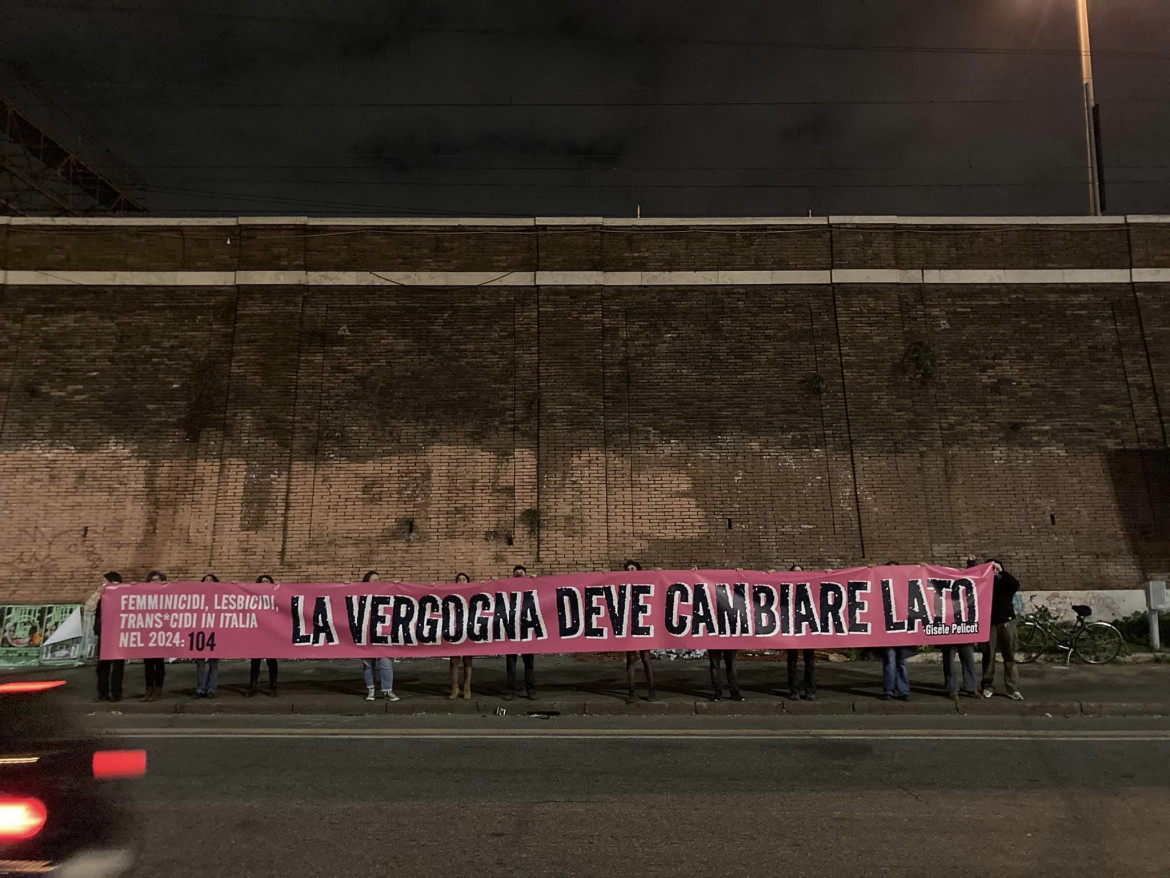

Non posso negare l’importanza del Me-too («Anch’io»), che è sempre stato per il femminismo il primo passaggio necessario per uscire da una condizione vissuta come privata, particolare di ognuna, per creare solidarietà, amicizia e impegno culturale, politico nella relazione tra donne.

Ma quello che mi sembrò più importante già nei gruppi femministi degli anni Settanta era la possibilità di contrastarsi e dire all’altra «tu ti stai raccontando una favola», interrogare le testimonianze di vita anche per quello che non dicevano o per i segni che si portavano dietro, rivelatori di una visione maschile del mondo fatta inconsapevolmente propria.

Riconoscere di aver incorporato e trasmesso la legge dei padri significa non poter pensare le donne solo come vittime, schiave o oggetti in balìa del desiderio e del potere maschile. I due requisiti che sono stati loro assegnati come «attrattive naturali» –la seduzione e la maternità- sono, come le definisce Rossana Rossanda, delle «gabbie», ma sono state anche l’unico modo per esercitare un potere sostitutivo di altri a cui non potevano accedere, e per assicurarsi un qualche piacere.

Non possiamo chiamarla complicità, se non aggiungendo l’aggettivo estorta, forzata. Ma neppure possiamo ignorare che senza il sostegno materiale, psicologico e la legittimazione da parte femminile, il patriarcato o il sessismo che dir si voglia non avrebbe potuto durare così a lungo.

Dire che il potere maschile si è innestato, confuso con le vicende più intime, come la sessualità e l’amore, che quel corpo contro cui l’uomo si accanisce è quello di cui ha sentito la potenza da bambino e di cui si è assicurato la dedizione da adulto, con tutte le ambivalenze di amore e odio che comporta questo prolungamento dell’infanzia, significa non poter tracciare una linea di demarcazione netta tra la vittima e l’aggressore, e non accontentarsi di semplificazioni, come la pratica del «politicamente corretto» applicata al rapporto tra i sessi.

Le «molestie», diventate oggi il tema dominante nel dibattito pubblico, fino a oscurare le violenze quotidiane in ambito famigliare, parlano del potere maschile, ma di un potere che si è innestato e confuso con la seduzione, con il corteggiamento amoroso e con il modello di educazione, formazione che ha definito per secoli il destino «naturale» del maschio e della femmina. Ci indigniamo giustamente con chi dice che le donne «se la sono cercata» (la violenza, la molestia, ecc.), ma che dire allora di chi, dall’alto di una cattedra, con l’autorevolezza del pedagogo, ha insegnato loro a «cercarsela», per indole, destino, ruolo storico.

«Nell’unione dei sessi ciascuno concorre egualmente allo scopo comune ma non alla stessa maniera. Da ciò nasce la prima diversità determinabile nell’ambito dei rapporti morali dell’uno e dell’altro. L’uno deve essere attivo e forte, l’altro passivo e debole; è necessario che l’uno voglia e possa, è sufficiente che l’altro offra poca resistenza (…) Se la donna è fatta per piacere e essere soggiogata, deve rendersi piacevole all’uomo e non provocarlo: la sua violenza risiede nelle sue attrattive ed è con queste che deve costringerlo a trovare in sé la sua forza e ad usarla. Il modo più sicuro per eccitare la sua forza è di renderla necessaria offrendo resistenza. Allora l’amor proprio si unisce al desiderio e l’uomo trionfa della vittoria che la donna lo ha stimolato a riportare. Di qui nascono l’attacco e la difesa, l’audacia di un sesso e la timidezza dell’altro, infine la modestia e il pudore di cui la natura ha armato il debole per asservire il forte». (Rousseau)

Se anche nel femminicidio è difficile scindere nettamente l’amore dalla violenza -“non si uccide per amore, ma l’amore c’entra, per i vincoli di indispensabilità reciproca, possessività che crea-, a maggior ragione è impossibile nel caso delle «molestie sessuali» cancellare ambiguità, complicità, sia pure inconsapevoli o estorte, ma soprattutto non rendersi conto che, con la denuncia puntata sul singolo, a cadere sotto silenzio è ancora una volta la cultura, la ‘normalità’ da cui escono quei comportamenti.

Il «politicamente corretto» – controllo, stigmatizzazione, carcerazione- per atti ritenuti lesivi della dignità delle donne, anche quando non diventano violenza manifesta e criminale, può avere ricadute disastrose soprattutto nella scuola. Chi ha insegnato sa che i «molestatori» compaiono precocemente tra i suoi allievi e che con le nuove direttive, volte a prevenire la violenza tra i sessi, la strada sarà sempre più il controllo medico, psicologico e giudiziario. Sta già accadendo in molti paesi, non tarderà a imporsi anche da noi.

Un rischio ancora maggiore è quello che riguarda l’insegnante che decide di affrontare in classe le tematiche di genere – sessualità, sentimenti, violenza ecc.

È capitato a me nei primi anni del mio insegnamento in una scuola media di dover affrontare una denuncia per «corruzione di minori e abuso di pubblico ufficio», per aver pubblicato sulla rivista «L’erba voglio» una innocente conversazione con i miei alunni sul comportamento di maschi e femmine in classe.

La denuncia veniva dall’insegnante di religione, ma bastava che un genitore dicesse che il figlio era rimasto turbato dalla mia lezione e la «molestatrice» da condannare sarei stata io. Ero di ruolo, redattrice di una rivista culturale nota: il processo non ci fu e io fui dopo un anno di allontanamento dalla scuola senza stipendio riabilitata. Cosa può accadere a insegnanti precarie se qualche parrocchia o associazione di famiglie interpreta come «molestia», violenza su minori, le loro scelte educative?

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento