La rivolta che ha cambiato l’isola

Geografie Mezzo secolo di storia nel saggio «Dis-Union Jack» di Simone Duranti, edito da Donzelli. La lunga traccia del razzismo e delle crisi urbane nella storia della Gran Bretagna. Prima della Brexit. Nel clima che ha generato i Race Riots, da Notting Hill (1958) a Brixton (1981), come nelle parole di Powell e Thatcher, le radici di un presente fatto di discriminazioni e rifiuto

«Vado per strade trafficate, vicino dove il Tamigi trafficato scorre e annoto in ogni volto incontrato segni di debolezza, segni di dolore». Vagabondando per le strade di Londra, William Blake non rinunciava a cogliere i segnali del malessere che caratterizzava una parte crescente della popolazione: quando nel 1794 la poesia «Londra» comparve nella raccolta I canti dell’Esperienza, la città si era già avviata a diventare una metropoli, l’area urbana più grande d’Europa, e sfiorava il milione di abitanti: molti di costoro, come si è soliti dire oggi, erano però stati evidentemente «lasciati indietro».

Si tratti dei dimenticati dello sviluppo urbano e della rivoluzione industriale, come dei tanti «figli dell’Impero» divenuti col tempo cittadini del Regno Unito, ma un po’ meno cittadini di tutti gli altri, il lato in ombra della modernità e della potenza britannici ha assunto dei tratti che hanno accompagnato le vicende locali perlomeno negli ultimi tre secoli: dai bambini-schiavi descritti da Charles Dickens, all’East-End proletario de Il popolo dell’abisso di Jack London, fino alle periferie dell’immigrazione raccontate Zadie Smith e Hanif Kureishi, per limitarsi ad alcune delle moltissime tracce che il persistere delle sperequazioni sociali ha lasciato nelle pagine della narrativa nazionale o che a questa realtà hanno guardato con particolare attenzione.

Non si tratta di una cronologia dettata dal caso, ma che fotografa il contesto della Gran Bretagna dal momento dell’organizzazione dei primi flussi migratori significativi provenienti da Barbados, Giamaica e dal resto dei Caraibi nell’immediato secondo dopoguerra, fino alla stagione in cui, a partire dalla pubblicazione nel 1988 de I versi satanici da parte dello scrittore Salman Rushdie, nato a Bombay e naturalizzato britannico e oggetto di una fatwa pronunciata dall’Ayatollah Khomeyni – guida suprema dell’Iran e tra i riferimenti del risveglio del fondamentalismo musulmano -, l’accento, anche nei confronti dei migranti o dei «nuovi cittadini» si sarebbe spostato dall’origine nazionale, oltre alle Indie occidentali, il Subcontinente indiano, al profilo religioso, finendo per conferire così all’Islam il profilo di una «cultura potenzialmente antagonista dell’Occidente».

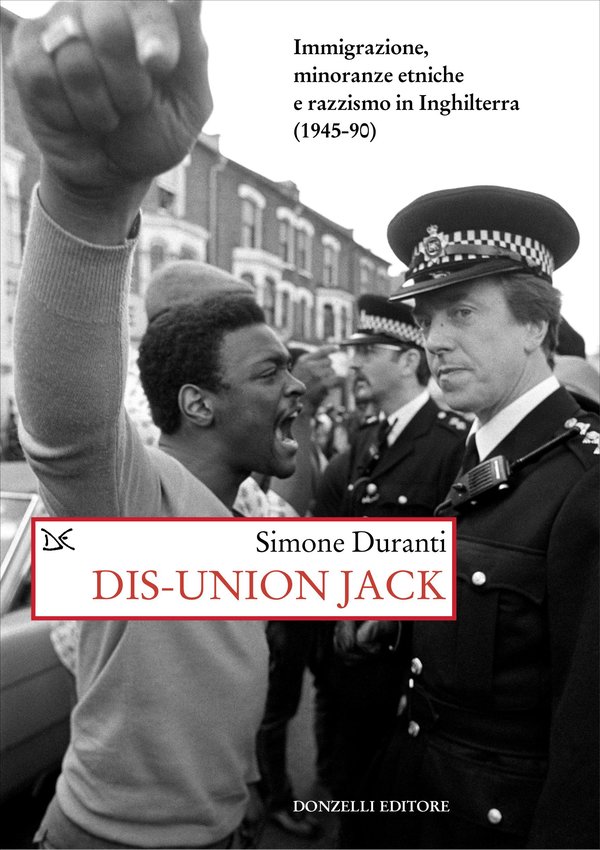

Lungo quest’ampia disamina temporale si possono fissare due date e due momenti che, nella loro drammaticità, aiutano a definire l’evoluzione della situazione. Se infatti il razzismo e le discriminazioni legate al colore della pelle, e più tardi come detto anche alla religione, hanno contraddistinto lo sviluppo della realtà, specie urbana, della Gran Bretagna perlomeno negli ultimi settant’anni, quelli che nel mondo anglosassone vanno sotto il nome di Race Riots, sommariamente traducibili nella forma delle «rivolte razziali», sono in grado, come accade anche nel caso degli Stati Uniti, di evidenziare sia l’estendersi e il perpetrarsi della violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze, che le forme di organizzazione, protesta e consapevolezza, seppur rabbiosa, che in quelle stesse comunità sono andate via via emergendo.

I DUE ESEMPI DA CITARE sono perciò quelli delle «rivolte» scoppiate in altrettanti quartieri londinesi all’inizio e al termine di questa lunga stagione. A Notting Hill, una zona che pur appartenendo all’area residenziale di Kensington aveva assunto un profilo «multietnico» molto presto, nell’agosto del 1958, in seguito ad una serie di episodi di violenza e intolleranza nei confronti della comunità giamaicana spesso ad opera di bande di Teddy Boys incoraggiati dall’Union Movement di Oswald Mosley, già alla testa dei fascisti inglesi negli anni Trenta; una vicenda cui fa riferimento il romanzo di Colin MacInnes Absolute Beginners e il film che ne ha tratto il regista Julien Temple. E a Brixton, nel sud della capitale britannica nell’aprile del 1981, come esito di una lunga serie di vessazioni operate dalle forze dell’ordine nei confronti della popolazione nera e culminate con l’arresto di un giovane del luogo. Un contesto che sarebbe stato descritto minuziosamente dai Clash nel brano «The Guns of Brixton»: «Quando ti prendono a calci la porta, come vai ad accoglierli? Con le mani sopra la testa, o sul grilletto del fucile?».

Le immagini delle lunghe colonne di fumo nero che si levavano dalla zona di Brixton, accanto a quelle che racconteranno solo qualche anno più tardi il grande sciopero dei minatori, segneranno profondamente l’immagine del governo di Margaret Thatcher, la «Lady di ferro», salita al potere nel 1979 e destinata a restarvi fino al 1990. Del resto, accanto al razzismo diffuso e alle forme di intolleranza presenti nella società, l’indagine condotta nelle pagine di Dis-Union Jack evidenzia il ruolo determinante che la politica, in particolare il Partito conservatore, ha giocato nell’imporre un’agenda ben precisa su questi temi.

Basti pensare, ancora una volta ricorrendo ad un paio di esempi, che nel 1968 il parlamentare tory Enoch Powell arrivò ad annunciare che sarebbero scorsi «fiumi di sangue» se non si fosse fermato l’afflusso di «un’immigrazione indiscriminata». Questo, mentre nel 1978, Thatcher avrebbe parlato del rischio per gli inglesi di essere «sommersi» da «persone con una cultura diversa».

PRECEDENTI che ci parlano di come, tra mille evidenti contraddizioni, si è andato definendo quel multiculturalismo britannico che, ancora una volta per iniziativa degli esponenti conservatori, oggi si vorrebbe mandare definitivamente in pensione. Ma, al tempo stesso, una delle molte spiegazioni utili per capire come il Paese abbia scelto di tornare ad essere nuovamente «un’isola», staccandosi dall’Europa. Come sottolinea Simone Duranti, le radici del presente, non ultima la volontà dell’attuale governo di deportare in Rwanda i migranti irregolari, vanno ricercate nel percorso che ha condotto l’ex Impero fino alla cupa realtà sociale osservabile oggi.

«Negli ultimi venti anni – scrive Duranti -, la sostanziale accettazione/condivisione da parte della società britannica delle politiche di contrasto all’immigrazione e ostili verso le minoranze etniche è anche conseguenza della crisi socio-economica della Gran Bretagna. La stessa Brexit ha rappresentato il coagulo di una narrazione sui rischi di invasione di stranieri migranti che trovano origine in Enoch Powell e in Margaret Thatcher ma che, più in generale, sono il frutto dell’aspirazione del mondo politico a promuovere un paese ad immigrazione-zero».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento