Julia Fuhr Mann: «I modi per includere le atlete trans ci sono»

Venezia 80 Julia Fuhr Mann, all’esordio con «Life Is Not a Competition, But I’m Winning» presentato alla Settimana della critica, la violenza del binarismo sui corpi

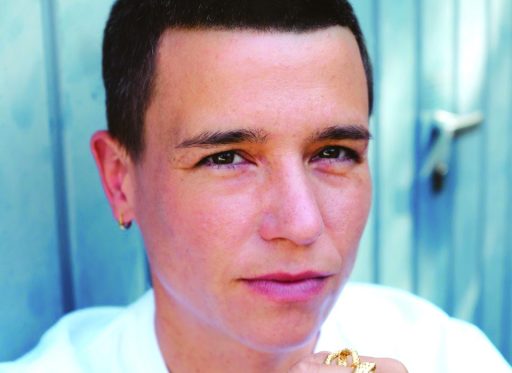

Scena da «Life is not a competition, But I’m Winning»

Scena da «Life is not a competition, But I’m Winning»Venezia 80 Julia Fuhr Mann, all’esordio con «Life Is Not a Competition, But I’m Winning» presentato alla Settimana della critica, la violenza del binarismo sui corpi

Nel 1928 le donne hanno corso per la prima volta ai Giochi olimpici, ma bastò la caduta di un’atleta per dare adito alla tesi della «costituzione debole». Le donne tornarono a correre alle Olimpiadi solo 32 anni dopo. È una storia millenaria fondata sull’esclusione, quella dello sport, come messo in luce da Life Is Not a Competition, But I’m Winning, il lungometraggio d’esordio della regista tedesca Julia Fuhr Mann presentato alla Settimana della critica. Un lavoro in cui materiali d’archivio si alternano a immagini del presente, con il filo rosso della violenza del binarismo sui corpi delle atlete. Corpi allenati, che sudano e si battono, ma di cui ci si deve ancora vergognare quando sfuggono agli standard: lo testimoniano le cerimonie di premiazione cancellate, oggi come nel passato, perché alcuni premi è meglio che passino in sordina. Dopo una prima parte più storica, il film si concentra sul presente e in particolare sulla vicenda di Annet Negesa, che prende la parola e si racconta. Ottocentista ugandese, ha battuto tutti i record nazionali qualificandosi per i Giochi di Londra del 2012. Ma poi le vengono trovati livelli di testosterone alti nel sangue – cosa fare? Le viene proposta una puntura per abbassare i valori, si risveglierà in ospedale operata, evento che ha avuto un forte impatto negativo sulla sua carriera. Episodi di violenza istituzionalizzata accaduti anche a tante altre. Mentre gli stadi costruiti per gli «eroi uomini» continuano a essere un segno tangibile del modello patriarcale. Ma fondamenta mal costruite sono destinate a crollare. Abbiamo incontrato la regista alla Mostra.

Nel suo film c’è rabbia, passione, senso di solidarietà. Quale emozione l’ha spinta per prima a realizzarlo?

La passione per lo sport combinata però con la rabbia che arriva quando lo guardo.

Il film è molto pregnante sulla questione del merito legato alla biologia. Sembra che Phelps abbia il fisico ideale per un atleta per proporzioni e caratteristiche, ma non è stato lui a sceglierlo, così come la campionessa olimpica Stella Walsh non scelse di nascere senza l’utero.

Certi aspetti che appartengono ai corpi sono accettati e altri no, quando il genere non è collocabile nella divisione binaria causa sempre grandi discussioni. È una questione connessa alle strutture di potere della società, e alle persone che occupano ruoli decisionali.

Cosa ne pensa di chi dice che le atlete trans penalizzano le atlete biologicamente donne?

Non penso sia così, potrebbero esserci altri modi: come le divisioni per peso nella boxe, ad esempio, o come per i Giochi paralimpici che hanno diverse categorie a seconda delle caratteristiche dei corpi in gara. Tra l’altro, gli studi dicono che a partire da un anno dopo la transizione non c’è alcun vantaggio. E anche se fosse, direi che essere trans non è una scelta. È una condizione con cui si nasce, così come ognuno nasce con il proprio corpo. Finché abbiamo queste categorie binarie, direi che le atlete trans dovrebbero competere con le donne.

Quella di Annet Negesa è una storia di violenza. Come ha scelto di affrontarla?

Non ci siamo dilungate molto nello spiegarla perché è doloroso tornarci sopra ogni volta. Abbiamo cercato di raccontarla in maniera un po’ differente, non volevamo ripetere la violenza nelle immagini né lei voleva essere ripresa mentre fa le pulizie, il suo lavoro attuale. C’è una scena metaforica dove lei corre in slow motion, che racchiude quello che le è successo. Piuttosto che rimestare in questi accadimenti ho preferito costruire un’immagine diversa, di corpi che stanno bene insieme nel presente.

Pensa che lo sport cambierà nel prossimo futuro?

Osservando quello che è accaduto in Spagna, con questi «bravi ragazzi» che baciano le calciatrici, possiamo dire che almeno davanti a questi accadimenti si protesta, c’è una pressione affinché le cose cambino. Ma non credo che il processo sia in corso. Ora le persone trans sono completamente bannate con la nuova normativa. Credo che le persone ai vertici debbano essere cambiate al più presto.

Per lei il cinema è un’arma politica?

Vedo il film come un «manifesto utopico», e mi piace che ci sia un messaggio politico forte, ma il cinema è anche qualcosa che entra nel corpo ad un livello profondo: quando guardo un film è come se dentro ci respirassi, c’è un aspetto fisico che mi piace. Quindi va bene il messaggio, ma non deve essere solo per il cervello.

Come ha svolto le ricerche storiche?

Ho letto molto e ho fatto ricerche negli archivi, molti filmati però non erano digitalizzati e non è stato semplice procurarceli. Inoltre, il Comitato olimpico possiede una grande mole di materiali ed è veramente costoso avere il diritto di usarli. Ma volevo nel film diversi livelli temporali, un movimento della memoria del passato al presente.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento