Guerra e economie, la paura è globale. Ma il settore bellico ha il vento il poppa

Economia Il nervosismo di Banca mondiale e Fmi, il boom delle armi

Sderot, confine Israele-Gaza – foto di Mostafa Alkharouf/Getty Images

Sderot, confine Israele-Gaza – foto di Mostafa Alkharouf/Getty ImagesEconomia Il nervosismo di Banca mondiale e Fmi, il boom delle armi

L’allarme l’ha lanciato giorni addietro la Banca Mondiale, col suo presidente Ajay Banga: «Siamo in una fase molto pericolosa. La guerra tra Israele e Hamas potrebbe infliggere un duro colpo allo sviluppo economico globale». Gli ha fatto eco poco dopo la direttrice dell’Fmi Kristalina Georgieva: «Quello che vediamo è un ulteriore nervosismo in quello che è già un mondo inquieto». Tradotto: gli effetti di questo nuovo conflitto andrebbero ad impattare su una situazione già scombussolata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina (inflazione, tensioni commerciali) e indebolita dalle politiche restrittive delle banche centrali.

Il rischio più immediato potrebbe essere una stretta sull’esportazione di petrolio e gas da parte dei paesi arabi e quindi un aumento del prezzo di queste commodities (il prezzo del petrolio è salito già del 5%, il Brent ieri ha toccato i 90,1 dollari al barile). Un problema soprattutto per l’Europa, che, dopo la rottura delle relazioni commerciali con la Russia, ha diviso il suo approvvigionamento di materie prime energetiche tra Nord Africa e Medio Oriente (Stati uniti per il Gnl). Anche per l’Italia sarebbe un guaio. Basta dire che il nostro Paese importa dai paesi del Golfo il 44% del greggio necessario al suo fabbisogno energetico (il 31% solo da Libia e Iraq). E il discorso vale anche per il gas. Quello russo va ormai verso l’esaurimento (8%), mentre crescono i volumi importati dall’Algeria (31%) e dall’Azerbaigian (14%).

Crisi energetica, ripresa dell’inflazione, recessione: è questa la spirale che oggi preoccupa le cancellerie europee. Per l’Italia uno scenario cupo, nel quale anche la stabilità finanziaria verrebbe messa a rischio (rapporto debito/pil). L’avvisaglia peraltro già c’è: complice la chiusura dei rubinetti della Bce, paghiamo sul debito interessi più alti non solo dei tedeschi e dei francesi, ma anche degli spagnoli, dei portoghesi e finanche dei greci (lo spread è sopra i 200 punti base).

A Bruxelles, comunque, sono già in allerta: «Esiste la possibilità di un aumento del prezzo del gas», ha dichiarato nei giorni scorsi la commissaria Ue per l’energia Kadri Simson, aggiungendo che la Commissione sta valutando una proroga del price cap. Solo un pannicello caldo, qualora si verificasse un allargamento del conflitto.

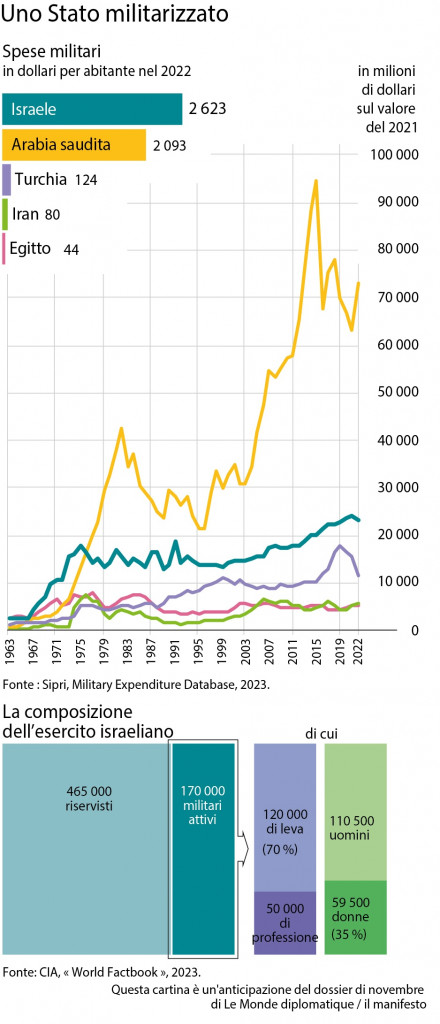

Nondimeno, se l’economia mondiale non è tornata in recessione è anche perché i governi stanno pompando risorse ingenti nell’industria bellica. Il 2022 è stato un anno da record per le spese militari globali: 2.240 miliardi di dollari (+3,7% rispetto all’anno precedente). Cinque giorni fa il presidente degli Stati uniti ha chiesto al Congresso ben 105 miliardi di dollari per continuare a sostenere militarmente l’Ucraina (70 miliardi), per andare in aiuto di Israele (14 miliardi) e per «garantire la sicurezza di Taiwan» (7 miliardi). Il resto per blindare il confine con il Messico.

Rifornire gli «alleati», rimpinguare i magazzini, riqualificare ed espandere la capacità produttiva del paese in questo settore, per quello che si potrebbe definire «neomercantilismo degli armamenti». Viene perciò da chiedersi: è la guerra, in quanto evento imprevisto, che richiede questo sforzo finanziario o è quest’ultimo che richiede guerre e consumo di munizioni? Il capitalismo, si sa, tende al ristagno e vive di cicli. Nei passaggi di fase, anche la spesa militare come componente della spesa pubblica globale può servire da «causa antagonistica», per dirla con Marx. Significa che la domanda mondiale attualmente è tenuta in vita anche dagli enormi investimenti nel settore della difesa. È un processo ultradecennale, che la guerra in Ucraina ha solo rafforzato. Parlano i numeri. Tra il 2010 e il 2020 l’industria mondiale delle armi ha fatturato ben 5mila miliardi di dollari. Di questi, 3mila miliardi sono da riferire al solo complesso militare-industriale americano.

Uno spartiacque è stato il 2014 (regime change a Kiev, annessione russa della Crimea). In un anno, dal 2014 al 2015, il mercato delle vendite di armi è cresciuto del 7,68%. Dal 2015 in poi è stato un crescendo. Come si legge nello Yearbook 2022 del Sipri (Stockholm International Peace Research Institute), «la produzione di armi in tutto il mondo ha resistito alla flessione economica causata dalla pandemia di Covid-19: mentre l’economia globale si è contratta del 3,1% nel 2020, le vendite aggregate di armi delle 100 principali aziende sono aumentate».

Tra le prime 100 aziende produttrici di armi, 41 sono statunitensi (285 miliardi di dollari nel 2020). Come statunitensi sono i fondi di investimento che controllano le principali industrie d’armi europee (BlackRock, Vanguard, per citarne alcuni). Guerra e corsa agli armamenti funzionali alla speculazione sul valore delle azioni dell’industria bellica. Un gioco per pochi, molto pericoloso.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento