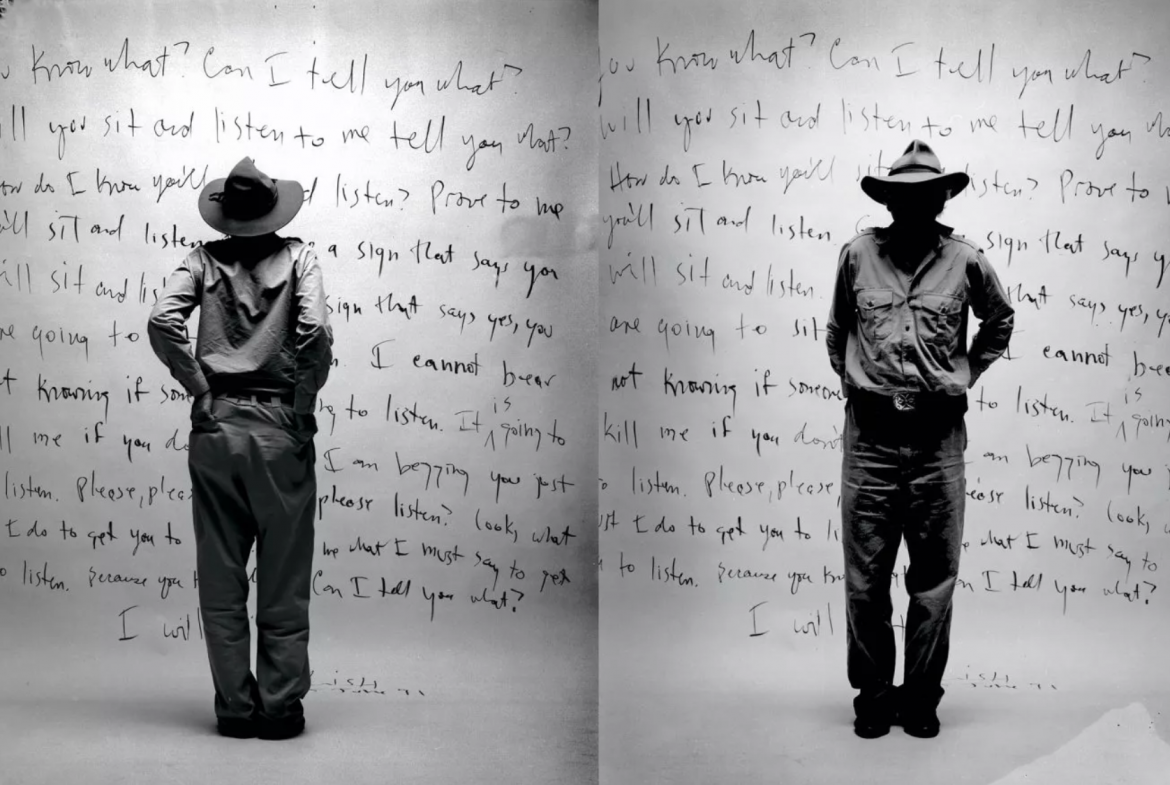

Gordon Lish nelle vesti dell’autore, fra sentenze e acrobazie metaletterarie

Scrittori statunitensi «Come scrivere un racconto», da Racconti edizioni

Gordon Lish fotografato da Bill Hayward

Gordon Lish fotografato da Bill HaywardScrittori statunitensi «Come scrivere un racconto», da Racconti edizioni

Con il suo stile scontroso e disadorno Gordon Lish glissa abilmente sulle vertigini della psiche, mimando invece con successo le accelerazioni di una città sfavillante come New York. Il ritmo nervoso e impaziente della sua prosa piacque alla cerchia degli scrittori minimalisti, non altrettanto ai suoi amici della sponda opposta – Pynchon e DeLillo fra questi – che respinsero amichevolmente i suoi tentativi di intrusione. Editor ricercato e molto temuto, in Come scrivere un racconto (efficace traduzione di Roberto Serrai, Racconti edizioni, pp. 320, € 20,00) Lish intende offrirci di sé una versione autoriale, ricadendo tuttavia, come per fatalità, nella satira autoironica dell’industria editoriale. Al centro della sua narrazione in prima persona, sputa diagnosi urticanti sullo stato dell’arte della letteratura, come un Lenny Bruce nel pieno di una sua performance.

Fase marcescente

Da scrittore di origine ebraica adottato non senza inciampi dalla macchina editoriale, Lish illumina l’attuale fase marcescente e mercenaria dell’industria culturale, già prefigurata con grottesca ferocia dal Nathaniel West della Signorina Cuorinfranti, sorprendendoci con acrobazie stilistiche, allusioni kafkiane, e virate metaletterarie di grande costruttore di storie, deciso a incalzare il lettore fino all’ultimo rigo. A una esuberanza hemingwayana unisce un vigore muscolare alla Norman Mailer (di cui La Nave di Teseo ha appena recuperato l’attualissima allegoria The Fight) abbracciando la provocazione come strategia di autodifesa e contrattacco verso quei pressanti colleghi scrittori che lo condannerebbero a un’esistenza vicaria di comprimario, sommergendolo di manoscritti in attesa di essere sfogliati e impietosamente editati.

In quanto autore in proprio, sempre in bilico tra sprazzi diaristici e l’amaro retrogusto dell’humor nero ebraico, Lish non rinuncia a raccontarsi, magari in affanno e «di volata», come un Frank O’Hara intento a comporre le sue poesie nella pausa pranzo, per tornare di corsa a curarsi degli altri.

Dotato della rocambolesca frenesia di un autentico talento ebraico venuto dall’Est (in principio era un Lishnofsky), al quale l’ansia dell’assimilazione ha troncato persino il nome), Lish è discendente letterario di tutti gli schlemihl che l’hanno preceduto, e ci travolge con il suo flusso di sboccate iperboli e di eretiche imprecazioni degne di un Portnoy. Ostaggio del suo ruolo, racconta di sventure personali e politiche solo in parte inventate, molto spesso mutuate dall’inchiostro degli amici scrittori, a cui ruba, fuggevolmente ma in modo piuttosto vistoso, temi portanti che nel chiasso dell’editoria globalizzata farebbero gridare al plagio: lo ammette lui stesso, tra colpi di scena e shock emergenziali a cui il mondo della cultura non è affatto impermeabile.

La ben più vasta Raccolta di finzioni da cui è tratta questa scelta di brevi racconti, vantava un titolo borgesiano cui Lish, da maestro di vertigini intertestuali, rende omaggio in maniera esplicita e impenitente, frugando nel genio altrui, sempre sul filo tragicomico indotto dall’allarme dei nostri tempi. Nella sua rutilante passeggiata fra nomi e segni riconoscibili, questo volume restituisce in forma abbreviata tutte le vanità fieristiche dell’industria letteraria, cui l’editore italiano aggiunge l’ennesimo inganno, quando sceglie un titolo – Come scrivere un racconto – che induce erroneamente a pensare di avere fra le mani il breve corso di scrittura creativa che tutti aspettavamo da Lish; magari nelle vesti dell’autore che fa di tutto per svestirsi dei panni stretti di capitano dell’editoria.

Lettera al figlio

Come Paul Auster che, da antico professionista dell’industria editoriale, non dismette mai la sua voce di critico, Lish si affida alle arguzie del racconto americano, rovesciando ogni prevedibile attesa nel finale, come un irriverente funambolo, solo a tratti ossessionato dal peso morale della coscienza ebraica.

Nella lunga lettera aperta al figlio scrittore, Atticus (cui ha imposto il nome classicista con cui si firma negli epistolari con i «suoi» autori), lo invita a mettere da parte l’orgoglio per mostrarsi nel famoso talk show che lo ripagherebbe di colpo di ogni suo sforzo letterario. Anche la scelta agrodolce di rappresentare i circoli letterari newyorkesi come una grande famiglia che si rinnova attraverso il talento non trascurabile dei figli, è un tratto nevrotico della coscienza ebraica newyorchese, che mentre cadeva come le altre «mele» ha perso tutto quello che la teneva «legata all’albero».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento