Del danno di avere ragione

#ilmanifesto50 La vicenda della nascita, breve convivenza nel partito, processo e «radiazione» del manifesto dal Pci è un capitolo significativo ma non isolato della storia della lentezza: forza paralizzante del Pci nella sua non breve vita

Valentino Parlato ed Enrico Berlinguer

Valentino Parlato ed Enrico Berlinguer#ilmanifesto50 La vicenda della nascita, breve convivenza nel partito, processo e «radiazione» del manifesto dal Pci è un capitolo significativo ma non isolato della storia della lentezza: forza paralizzante del Pci nella sua non breve vita

La vicenda della nascita, breve convivenza nel partito, processo e «radiazione» del manifesto dal Pci è un capitolo significativo ma non isolato della storia della lentezza: forza paralizzante del Pci nella sua non breve vita.

«Lentezza» vuol dire, in pratica, sapere che qualcuno, che formula determinate critiche e osservazioni e proposte, ha sostanzialmente ragione ma bisogna dargli torto. Salvo ammettere poi (sterilmente), dopo decenni, che aveva ragione.

Ho ricordato in varie occasioni un piccolo episodio sintomatico: di avere inviato a Reichlin, per Rinascita nell’estate 1976, un articolo (che si richiamava a un intervento di Spriano di vent’anni prima) sul tema e di aver ricevuto la seguente risposta: (Forse) hai ragione ma per ora non lo possiamo dire.

Nel frattempo la socialdemocrazia è diventata l’unica sinistra superstite.

Naturalmente so bene che il «corpo» dei credenti non va scandalizzato. Ma muoversi con la lentezza propria delle chiese – che cambiano verità con cadenza plurisecolare – porta i partiti politici al declino e all’estinzione. E so anche che non è questione facile trovare soluzioni nell’agire concreto: ma essere consapevoli di ciò non rende meno vera la diagnosi sul danno della lentezza.

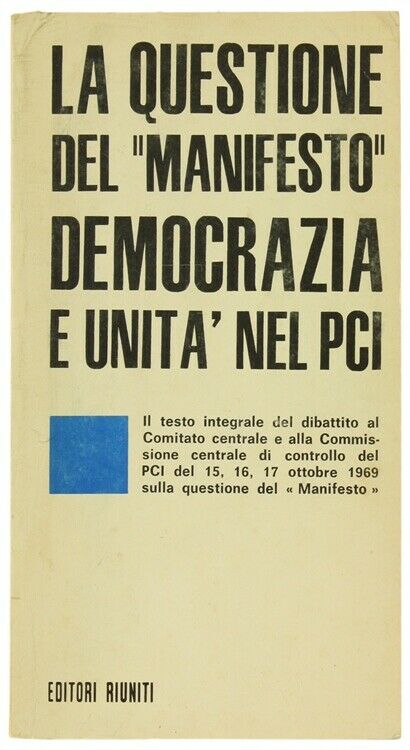

Un esempio di questo procedere autoparalizzante – che peraltro contraddice il criterio leninista dell’avanguardia «cosciente» capace di guidare e trascinare il corpo militante – si trova leggendo oggi, con qualche sgomento, le quasi 400 pagine dell’Instant Book degli Editori Riuniti, La questione del manifesto (sottotitolo fantastico: Democrazia e unità nel Pci).

Finito di stampare nel novembre 1969, il volume contiene gli atti di ben tre giorni di Comitato Centrale (15-17 ottobre 1969); e comprende tra l’altro una relazione introduttiva di Natta (da p. 11 a p. 40, suddivisa in nove capitoli), un «Intervento conclusivo» di Berlinguer (pp. 347-368, annunciato come «breve» dall’oratore perché «molti punti essenziali» sono stati già trattati da altri) e altre dieci pagine di Natta intitolate «Conclusioni».

Berlinguer parla (p. 349) di «iniziativa dei compagni del manifesto dalle posizioni profondamente sbagliate» e del «danno che hanno già fatto al Partito». Al tempo stesso si compiace della discussione «elevata civile, che onora il Comitato Centrale e tutto il Partito», ma al tempo stesso caratterizzata da «scontro aperto, appassionato, che non può né deve lasciare spazio a indulgenze».

Intanto la V Commissione del Comitato Centrale aveva stilato un documento recante l’invito ai «compagni che hanno proceduto alla redazione e alla diffusione del manifesto» a raccogliersi in un «periodo di ripensamento e di riflessione».

Nelle «conclusioni», Natta – premesso un «sono d’accordo con Berlinguer» – ribadisce l’invito della V commissione agli «imputati» «alla riflessione più attenta» e di suo vi aggiunge – nella mozione sottoposta al voto del CC – «l’invito ad una lotta politica aperta e chiara, in tutto il partito, contro una impostazione e una prassi politica (la Rivista mensile il manifesto) che riteniamo errate e pericolose».

E poco dopo mette in guardia dalle «tentazioni», pur proclamando: «Noi non siamo la chiesa».

Questo equilibrismo, che comunque sfociò nella «radiazione» dei redattori del periodico, era il segno tipico dell’immobilismo autoparalizzante.

Molti dei votanti la mozione Natta sapevano che i redattori del mensile dicevano cose sensate. Ma è pericoloso aver ragione in anticipo.

L’intento dei redattori della Rivista non era «provocatorio» né «frazionistico» (come allora si diceva) : infatti il «salto» da mensile a giornale quotidiano avvenne ben dopo.

La vitalità e il successo del quotidiano dimostrarono che l’«usato sicuro» in politica non regge.

Oggi gli eredi di quel Conclave durato tre giorni (pochi di numero e affondati nella melassa Pd) discettano dell’importanza sacrale del «profitto»; chi invece ritiene che il conformismo sia un vero malanno legge il manifesto.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento