A passeggio con hobbit e fauni

Doppio passo / 14 J. R. R. Tolkien e C. S. Lewis si incontrarono negli anni Venti quando già avevano passato le loro adolescenze a fantasticare su libri antichi e mondi immaginari. Intorno a loro nascerà il gruppo degli Inklings, club maschile che animava la vita fuori dalle aule di Oxford

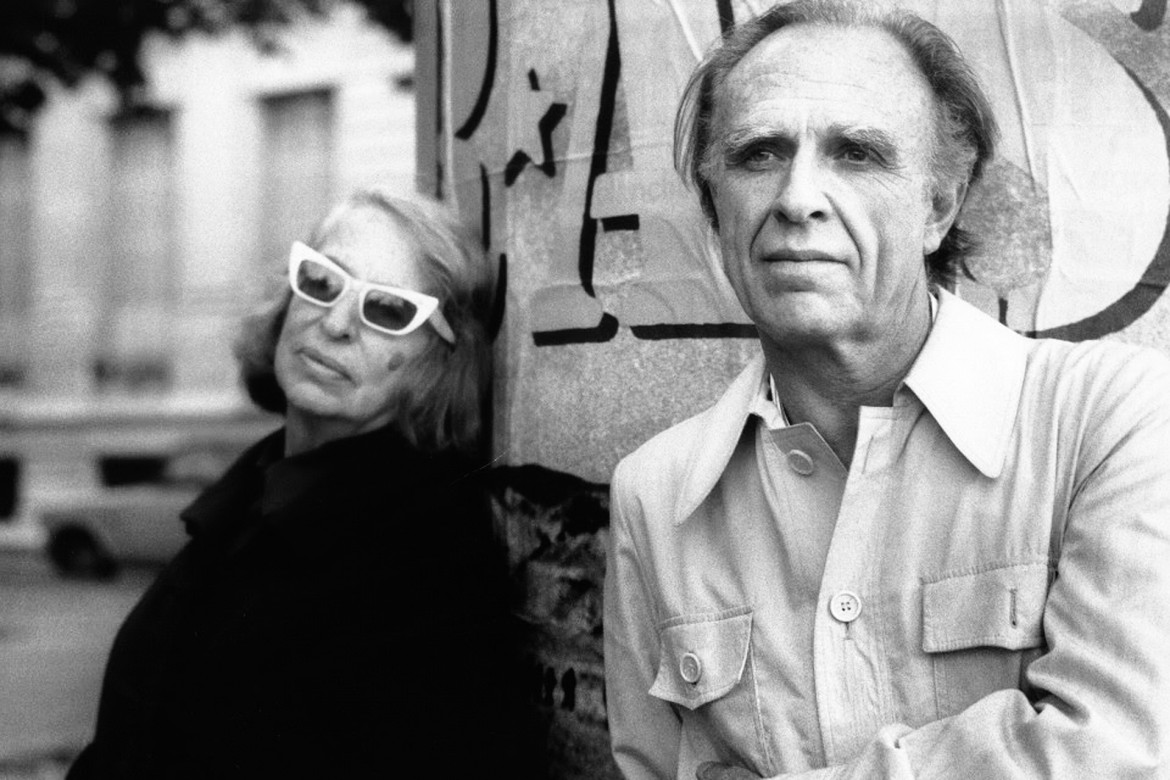

J.R.R. Tolkien

J.R.R. TolkienDoppio passo / 14 J. R. R. Tolkien e C. S. Lewis si incontrarono negli anni Venti quando già avevano passato le loro adolescenze a fantasticare su libri antichi e mondi immaginari. Intorno a loro nascerà il gruppo degli Inklings, club maschile che animava la vita fuori dalle aule di Oxford

«Mio caro Tolkien, due righe soltanto per dirti che ieri notte sono rimasto alzato fino a tardi e ho letto le gesta fino al punto in cui Beren e gli gnomi suoi alleati sconfiggono la pattuglia di orchetti sopra alle sorgenti del Narog e si nascondono nel reaf. Posso dire in tutta onestà che erano secoli che non trascorrevo una serata così piacevole (…). Le due cose che emergono con evidenza (dallo scritto) sono il senso di realtà dello sfondo e il valore mitico: poiché l’essenza del mito è che esso, per il suo creatore, non dovrebbe avere il minimo sentore di allegoria ma, pure, dovrebbe suggerire allegorie incipienti al lettore. Tuo, C.S. Lewis».

Basterebbero forse queste poche righe che l’autore del ciclo di Narnia indirizzava con affetto al creatore della saga degli hobbit nell’inverno del 1929, quando l’impresa letteraria di quest’ultimo era ancora allo stadio di un progetto coltivato sì con ardore ma anche con una notevole dose di incertezza, per capire il legame profondo e, per certi versi, indissolubile che ha legato in vita i due uomini e che continuerà probabilmente a legare, pur nelle profonde differenze, le loro straordinarie opere.

ALL’EPOCA IN CUI RICEVETTE queste sentite parole di incoraggiamento, Tolkien non aveva infatti pubblicato ancora un solo capitolo della sua vasta geografia fantastica, lavorava da tempo al Silmarillion – alla cui trama fa riferimento la lettera di Lewis -, ma non avrebbe pubblicato Lo Hobbit che nel 1937, mentre per per il primo tomo del Signore degli anelli si sarebbe dovuto attendere fino al 1954.

Non è perciò un caso, se molti anni più tardi lo stesso Tolkien, d’abitudine piuttosto restio a manifestare riconoscenza o a dare conto dei suoi affetti fuori dalla dimensione domestica del legame con moglie e figli, avrebbe ricordato Lewis con parole che attestano tutta l’importanza di quell’incontro e di quel legame: «il debito impagabile che io ho nei suoi confronti non è da intendersi nel senso che egli abbia esercitato su di me una qualche ’influenza’, nell’accezione corrente di questo termine, ma in quanto egli mi incoraggiò in misura determinante. Per molto tempo fu il mio unico pubblico, e solo grazie a lui mi venne l’idea che la mia roba potesse diventare qualcosa di più di un semplice passatempo privato».

Il luogo, il contesto e le modalità con cui Tolkien e Lewis consumarono la loro amicizia, almeno in parte «paradossale» se si considera il fatto che pur provenendo da universi intellettuali non del tutto dissimili manifestarono intenzioni e analisi tra loro molto diverse, contribuirono non poco a questo esito. Lo scenario era quello della prestigiosa università di Oxford e il suo ambiente accademico, dove John Ronald Reuel Tolkien e Clive Staples Lewis, Jack per gli amici, si incontrarono nella seconda metà degli anni Venti quando, forse senza esserne del tutto consapevoli, stavano ancora cercando di mettere a fuoco i propri progetti.

Nato in Sudafrica nel 1892 ma cresciuto a Birmingham in una famiglia convertitasi al cattolicesimo e rimasto orfano molto presto, il primo, nato nel 1898 in Irlanda del Nord, in ambiente protestante, ma trasferitosi in Inghilterra dopo aver perso la madre, il secondo, sia Tolkien che Lewis avevano passato l’adolescenza a fantasticare intorno ai libri, ai testi antichi e a mondi immaginari, in attesa che lo scoppio della Prima guerra mondiale li immergesse al fronte nell’orrore di un conflitto sino ad allora senza precedenti.

APPRODATI ENTRAMBI a Oxford grazie a una borsa di studio, finiranno per intraprendere una carriera accademica parallela: Tolkien come docente di anglosassone e quindi di lingua e letteratura inglese, mentre Lewis insegnerà il Medioevo letterario britannico. Nel 1926 si conosceranno ad un party di fine corso e scopriranno di coltivare la medesima passione per il northerness, quel «sentimento del nord» che li faceva guardare alla mitologia nordica e all’antica letteratura anglosassone. Entrambi volevano creare storie che potessero evocare i grandi miti che avevano nutrito i loro sogni di bambini, quel mondo perduto di simboli e leggende che servirà da materia prima per le loro successive creazioni letterarie.

Intorno a Tolkien e Lewis nascerà così a metà degli anni Trenta il gruppo degli Inklings, uno dei tanti club, rigidamente maschili, che animavano la vita fuori dalle aule del celebre ateneo. Una ventina di docenti e qualche studente, più qualche amico e conoscente che si riuniscono una sera alla settimana di fronte ad una pinta di birra e un piatto di prosciutto arrosto per ascoltare e leggere gli scritti che ciascuno ha tenuto fino a quel momento celati in un cassetto.

Come ha osservato il maggior biografo di Tolkien, Humphrey Carpenter, «nello scenario oxfordiano degli anni della Seconda guerra mondiale e dell’immediato dopoguerra il gruppo era un’istituzione. Li si poteva vedere ogni martedì in un locale Bird and Baby discutere davanti a un bicchiere di birra e andare al giovedì da Lewis al Magdalen College per scambiarsi letture a voce alta dei libri che ciascuno stava scrivendo. In quel contesto Il Signore degli anelli di Tolkien ebbe il suo primo pubblico, Lewis presentò agli amici il suo Le lettere di Berlicche e Charles Williams sottoponeva al gruppo i suoi ’thriller metafisici’. Si erano scherzosamente battezzati ’Gli Inklings’, un’espressione che evoca un’idea impalpabile, un sentore, e che rende ben il clima di improvvisazione cordiale e di reciproco stimolo che quell’amicizia era per ciascuno».

E PROPRIO WILLIAMS che aveva incontrato i due lavorando alla Oxford University Press, avrebbe confidato a Tolkien una definizione particolarmente significativa del Signore degli anelli: «La cosa grande è che il suo centro non sono la lotta, la guerra e l’eroismo (per quanto essi siano esaminati e descritti), ma la libertà, la pace, la vita ordinaria e il quieto vivere». Ma se l’esperienza degli Inklings ha accompagnato la genesi creativa dei due amici scrittori, quando, dopo circa vent’anni i frutti di quella stagione di ricerca cominceranno a emergere pubblicamente, qualcosa tra Tolkien e Lewis sembrerà essere andato irrimediabilmente perduto.

Alla fine degli anni Quaranta, quando Tolkien è ancora conosciuto solo per Lo Hobbit, grande successo della letteratura per ragazzi fin dal 1937, Lewis ha già all’attivo molte opere, come il suo primo ciclo «spaziale», e si appresta a dare il via alla pubblicazione delle Cronache di Narnia, sette volumi consecutivi, uno l’anno, a partire dal 1949. Tolkien mostrerà di non apprezzare particolarmente quell’opera, rimproverando all’amico una mancanza di coerenza interna alla storia, dove si mescolano allegramente mitologia pagana, folklore occidentale e perfino la figura di Babbo Natale. Tra i suoi biografi c’è chi suggerisce che il vero motivo possa essere «la gelosia»: a lui ci vorranno decenni per completare Il signore degli anelli.

MA C’È DELL’ALTRO. Lewis ha scelto di manifestare in modo sempre più netto nelle proprie opere la fede ritrovata, ha abbracciato il puritanesimo dell’Ulster – mentre Tolkien era «un papista». Ai suoi occhi, Narnia appare così come un’opera in qualche modo più cristiana che letteraria, dove la religione si confonde in modo eccessivo e didascalico con il mito. E il suo autore gli appare sempre più come una sorta di «teologo laico». Inoltre, anche sul piano squisitamente personale, il rapporto molto stretto tra i due sarà dapprima minacciato dall’arrivo nella congrega del già citato Charles Williams, questo almeno il sentimento che sembra provare Tolkien attraverso le sue lettere, e quindi dal matrimonio di Lewis, nel 1957, con l’americana Joy Davidman, una donna cui il cattolico Tolkien rimprovera un precedente divorzio.

Quella che era stata una straordinaria passione intellettuale, cresciuta nel clima della Oxford tra le due guerre, che certo non mancava di evocare la misoginia, dove l’amicizia maschile assumeva i contorni descritti da Lewis immaginando un dialogo intono al fuoco, «quando il mondo intero, e talvolta ancor di più, si schiude a noi mentre parliamo», si era trasformata in un doloroso silenzio. Anche se dopo la morte di Lewis, avvenuta nel 1963, Tolkien, che lo seguirà esattamente dieci anni più tardi, definirà quella scomparsa come «un colpo d’ascia alle radici di un albero». L’albero di quel mondo fantastico dalle radici poggiate sul mito che insieme avevano contribuito a far crescere.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento