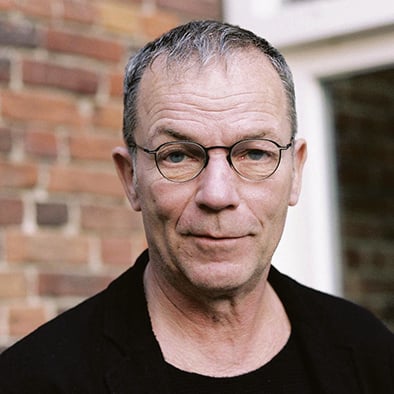

Thomas Heise, cronache di un’altra Germania

Immaginari Addio al regista tedesco, narratore di un paesaggio di resistenza con un cinema inventivo e rivoluzionario. Nei suoi film ha raccontato i conflitti sociali dell'Est, la caduta del Muro di Berlino, la riunificazione

Thomas Heise

Thomas HeiseImmaginari Addio al regista tedesco, narratore di un paesaggio di resistenza con un cinema inventivo e rivoluzionario. Nei suoi film ha raccontato i conflitti sociali dell'Est, la caduta del Muro di Berlino, la riunificazione

La redazione consiglia:

«Heimat è uno spazio nel tempo», il ’900 in una storia famigliareIL COSIDDETTO establishing shot ci rivela una città, Prenzlauer Berg, a Berlino Est, in bianco e nero (e questo è un tratto che conserveranno anche i lavori futuri di Heise: si entra sempre in un luogo attraverso un’inquadratura in movimento che rivela dove ci si trova). Sono evidenti le influenze di un certo realismo sociale delle origini e delle sinfonie visive urbanistiche e industriali. Lo scatto successivo, però, evidenzia subito lo specifico del regista: un salotto, due ragazzi, una ragazza, una signora anziana. E ricordi. Di cose che non sono più. Presenze non contemplate dalle narrazioni ufficiali.

La singolarità dello sguardo di Thomas Heise non passa inosservata. E il suo secondo film, Erfinder 82 (1982), l’Hauptprüfungsfilm (l’esame cinematografico principale), viene rifiutato in fase di montaggio sia dalla DEFA che dal HFF per motivi politici e successivamente distrutto definitivamente dallo Studio für Dokumentarfilme della DEFA. Due anni dopo, Heise ci riprova e realizza Das Haus in 16 mm. Il film, realizzato interamente nei locali del municipio del Rat des Stadtbezirks Berlin-Mitte nella Berolinahaus am Alexanderplatz, presenta come operatore Peter Badel che sarà anche in futuro uno dei collaboratori più fidati del regista. Le intuizioni del primo film, e probabilmente le esperienze negative del secondo che non ha mai visto la luce, radicalizzano l’approccio del regista al punto che Das Haus lascia supporre che il regista abbia sviluppato una sorta di realismo scientifico. L’anno seguente realizza Volkspolizei – 1985 che radicalizza ulteriormente il suo «realismo scientifico».

VOLKSPOLIZEI – 1985 è sintomatico sin dal titolo. L’indicazione dell’anno specifica che non si tratta tanto della polizia tout court, quanto della polizia di quell’anno in particolare della vita della DDR. Consapevole che qualcosa doveva, stava per cambiare. Anche Volkspolizei – 1985 subisce il medesimo destino di Das Haus ed è stato bloccato sino al 1990 – solo nel 2001 ricostruito su Digibeta. Dettaglio cruciale, entrambi i film furono commissionati a Heise da parte della Staatliche Filmdokumentation der DDR (ossia l’organismo statale di documentazione della RDT). Non come film in quanto tali, ma alla stregua di materiale destinato al Filmarchiv (Archivio del film) e che per questo motivo non necessitavano di particolari permessi e di conseguenza non erano oggetto di censura preventiva. Anche se poi l’archivio censurò pesantemente il lavoro di Heise.

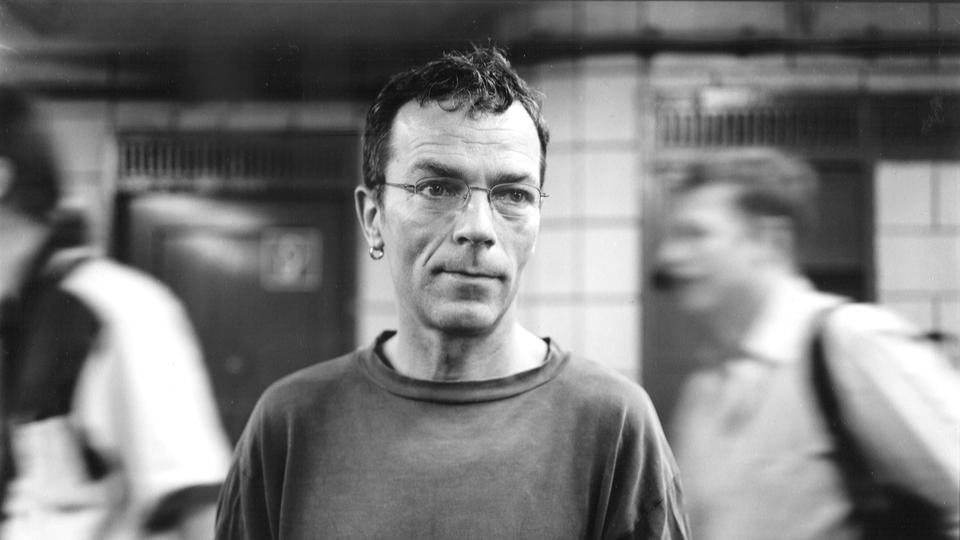

Tra Volkspolizei – 1985 e Imbiss – Spezial trascorrono quattro anni. Imbiss – Spezial è il film cerniera tra la produzione di Heise realizzata nella DDR e quella successiva. E non solo perché è stato realizzato nel 1989. Ambientato in una tavola calda situata in una stazione della metropolitana (Bahnhof Lichtenberg), coglie gli avventori del piccolo ristorante in una situazione d’attesa irreale nella quale fervono i preparativi per i festeggiamenti del quarantesimo anniversario della fondazione della DDR. Dalla televisione una voce ammonisce severa: «Il socialismo nella DDR è indiscutibile quanto il risultato della seconda mondiale». Uno dei cuochi, invece, si limita ad affermare che «la mia vita è la mia vita». Sulle immagini della folla che celebra il quarantesimo della fondazione della DDR, scandendo all’unisono «DDR unser Vaterland!», c’è l’epifania del colore e, immediatamente dopo, su fondo rosso appare la scritta nera, tutta in maiuscolo, ENDE (Fine). Dopo qualche secondo, appare la didascalia: Aus Ideen werden Märkte, slogan della Deutsche Bank che significa: le idee diventano mercati.

Eisenzeit inaugura il ciclo delle opere maggiori di Heise, e che comprende a nostro avviso la trilogia di Halle-Neustadt e il dolente e complesso Vaterland (2002) oltre che il magnifico Material (2009) sulla fine della DDR. L’idea del film risale addirittura al 1981. Lo stesso Heise rivela in off di come sia venuto a conoscenza stando in fila alla mensa dello studio della interruzione del suo progetto.

Il film, stando ad alcune filmografie, si sarebbe dovuto intitolare Anka und… (Anka e…) e viene bloccato il primo giorno di lavorazione dalla Abt. Innere Angelegenheiten che abbiamo visto in azione in Das Haus. L’operatrice, stando alle medesime fonti, avrebbe dovuto essere Dagmar Mundt. Anka, scopriamo più avanti in Eisenzeit, è la ragazza di Karsten che invece si sposa Frank. Anka, Karsten, Frank, Tilo erano bambini nel 1981. Erano nati a Eisenhüttenstadt, la ex Stalinstadt creata nel 1950, la cosiddetta prima città socialista della DDR. Dei quattro bambini, ormai cresciuti, solo due sono rimasti in vita. Faticosamente Heise si mette sulle loro tracce. Esemplare di questa sua modalità di lavoro, la panoramica circolare in un locale ormai vuoto sulle note di Comes A Time di Neil Young. E la canzone sembra davvero essere stata scritta pensando esclusivamente a questo movimento di macchina. Ai bambini sorridenti del murales che celebra la gioventù socialista, le cui immagini scorrono non a caso sulle note di After The Gold Rush, sempre di Neil Young, si oppone la consapevolezza dello spreco di una generazione, distrutta dalla disperazione, che seppure dichiari di aver scoperto che die Farben des Lebens sind schöner als ich dachte (i colori della vita sono più belli di quanto avessi pensato), di fatto ne risulta esclusa.

Con Stau – Jetzt geht’s los (1992) primo film della trilogia dedicata a Halle-Neustadt, inizia un lungo conflitto dialettico la Germania unificata. Città industriale in disarmo dove una volta gli abitanti della DDR si trasferivano per lavorare attratti da salari maggiori, appendice di Halle, città del Land Sachsen-Anhalt (la Sassonia-Anhalt che sino al 2 ottobre del 1990 ha fatto parte della DDR), Neustadt fu costruita per ospitare gli operai di Leuna, il fiore all’occhiello dell’industria chimica della DDR. Sulle tracce della gioventù neonazista di Neustadt, incontra la famiglia di uno skinhead. Le polemiche non mancano. Heise rispedisce l’ipocrisia della nuova Germania al mittente.

Vaterland è il film del padre che viene cercato. Probabilmente l’opera chiave di tutta la filmografia di Thomas Heise. Il film inizia con la lettura in off delle lettere che il padre filosofo Wolfgang e lo zio del regista spedivano alla famiglia dopo essere stati condannati diciannovenni a un campo di lavoro destinato ai cosiddetti «jüdische Mischlinge» (mezzosangue ebrei). La condanna viene eseguita poco prima della fine guerra. Le lettere recano la data del 5 dicembre del 1944. Thomas Heise sarebbe nato poco più di dieci anni dopo: il 22 agosto del 1955. Il campo di lavoro si trovava a Straguth, nei pressi di Zerbst, nel Land del Sachsen-Anhalt, un villaggio composto all’epoca delle riprese da circa 290 abitanti: sembra un luogo fuori dal mondo e invece si trova nel cuore dell’Europa.

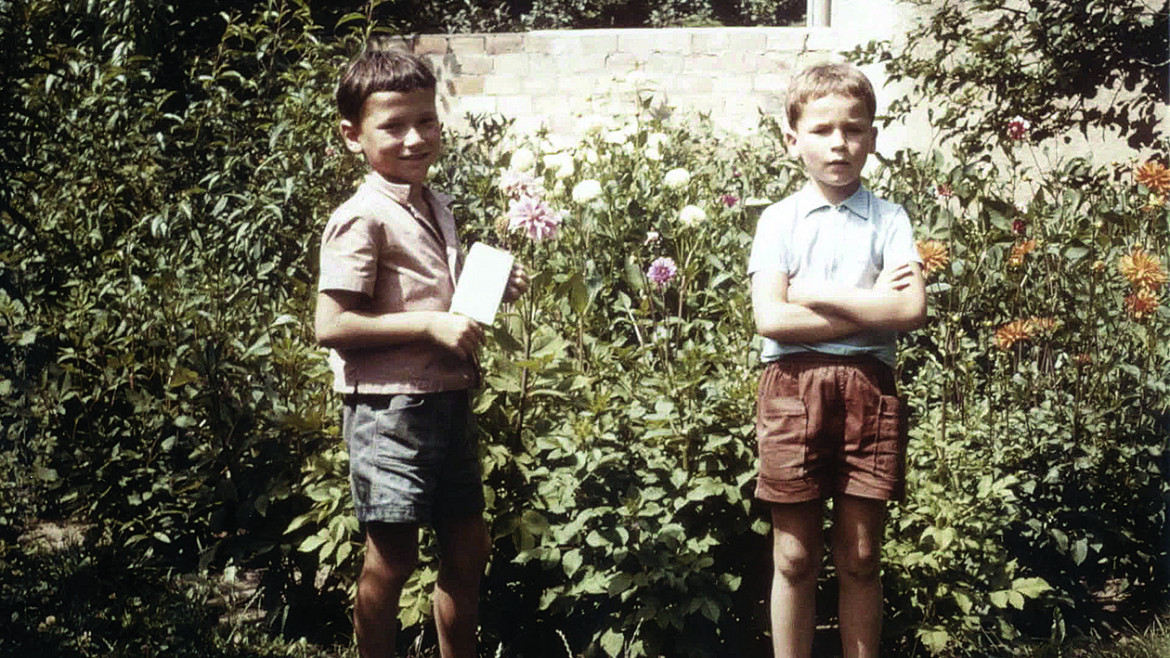

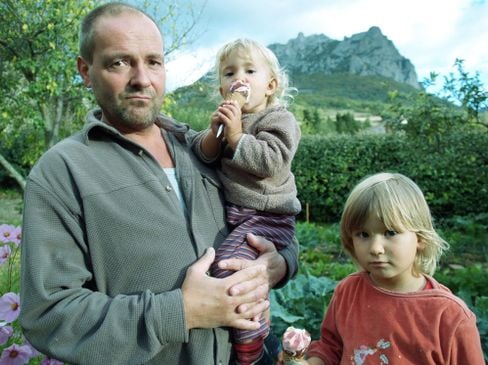

NELL’ARCO di tempo che dal 2005 si estende al 2009 Heise realizza alcuni dei suoi film più personali è dolenti. Esemplare il caso di Mein Bruder – We’ll Meet Again nel quale raggiunge il fratello che vive nei Pirenei in compagnia della sua ex moglie che a sua volta si è stabilita con il suo amico di sempre Micha che al tempo della DDR, con il nome di copertura Marcel Black, informava la Stasi dei movimenti dei fratelli Heise. Il film è anche il racconto di un processo di riavvicinamento tra due fratelli che si erano persi di vista. Da qualche parte alberga ancora il dolore per il tradimento subito. Quando Micha fatica a trovare le parole Thomas, tentando di andargli incontro, gli spiega che non è tenuto a giustificarsi per le sue azioni del passato. Micha ha uno scatto: «Tu non devi giustificarti!» replica al regista. Ancora una volta sembra echeggiare la domanda: perché un film su questa gente? La patria è davvero uno spazio fatto di tempo.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento