Sperone: fulminante, nervoso, dall’Arte povera agli antichi maestri

La vecchia casa di Gian Enzo Sperone (prima di trasferirsi a New York) sta nella parte più antica del centro storico di Torino, quella «romana». Sperone mi racconta che percorreva le stesse vie, sessant’anni fa, per vendere calcolatori e macchine da scrivere Olivetti. Con la poesia non era andata: dopo la scoperta, nel ’57, delle sconvolgenti Foglie d’erba di Whitman, le aspirazioni letterarie giovanili, rinfocolate nelle aule universitarie (le lezioni di Eco su Joyce), si erano dovute scontrare con un più pragmatico corso per rappresentanti all’Olivetti dei tempi d’oro, dove «si imparava a vendere a ognuno secondo il suo bisogno».

Intanto nell’arte Torino superava i limiti della provincia. Aveva preso piede l’Informale con l’attività del critico francese Michel Tapié, di Luigi Carluccio e Luciano Pistoi. C’erano anche le mostre del MAC, il Movimento per l’Arte Concreta, e dal laboratorio albese di Pinot Gallizio uscivano metri e metri di pittura industriale. I giovani artisti si sintonizzavano anche con The New American Painting, alla Galleria d’Arte Moderna di Milano nel giugno 1958, dove vedevano dal vero i quadri dei miti di cui collezionavano poster sulle pareti degli studi: Gorky, de Kooning, Rothko, Sam Francis, Kline… Dal ’59 la nuova GAM, nel modernissimo edificio progettato da Carlo Bassi e Goffredo Boschetti, cominciava un’attività espositiva a ritmo serrato: Robert e Sonia Delaunay (marzo 1960), Nicolas de Staël (maggio-giugno 1960), Hans Richter (maggio-giugno 1962), Francis Bacon (settembre-ottobre 1962), Franz Kline (novembre-dicembre 1963), per ricordare solo alcune mostre.

In questo clima, alla fine del 1960, a 21 anni, Sperone inizia a lavorare alla galleria Galatea di Mario Tazzoli, uno dei luoghi centrali della contemporaneità, non solo in città. Conosce Michelangelo Pistoletto, Aldo Mondino, Ettore Sottsass e Fernanda Pivano. Con loro, grazie a loro, l’America delle pagine di Burroughs, Ferlinghetti, Ginsberg, Kerouac, si fa più vicina; l’America di Leo Castelli, di Ileana e Michael Sonnabend, galleristi come lui.

Mentre Carluccio fa i consuntivi sui torinesi, congelando artisti ancora giovani a un post-Informale che guarda più al 1955 che al futuro, Sperone nel 1964 apre la prima galleria col proprio nome, in via Cesare Battisti, tra Palazzo Carignano e la Biblioteca Nazionale. Non poteva fare altro, mi dice ripercorrendo quegli anni, «visto che le gallerie che occupavano tutta la scena, come la Bussola e la Gissi, erano ancorate al passato».

Da subito espone infatti artisti che vanno in un’altra direzione: Lichtenstein (1963), Rotella, Mondino; nello stesso mese di maggio Christo; pochi giorni dopo Rauschenberg e dopo l’estate Pistoletto e Rosenquist.

Rauschenberg è l’eroe della Biennale del 1964, in cui anche Rotella ha una sala personale, Mondino sta elaborando un suo stile pop personalissimo, Pistoletto ha appena ribaltato il rapporto tra immagine e spazio strutturato con l’uso degli specchi… A Sperone continuano a interessare soprattutto – e qui il mentore è Castelli – quel gruppo di trentenni che si sta facendo strada tra New York e Parigi.

Li guarda anche attraverso gli occhi di Sottsass, che allora scriveva per «Domus» e che con la moglie, Fernanda Pivano, ben conosceva il contesto culturale in cui questi artisti erano appena emersi come gruppo. Erano un insieme transnazionale, con un nuovo sguardo sulla realtà, ormai definitivamente modificata dalla crescita del consumismo.

In quel momento Sperone ha venticinque anni, un anno meno di Mondino, sei meno di Pistoletto; Rauschenberg e Rosenquist sono poco più grandi. Si lascia alle spalle il clima di raffinata aderenza all’Informale intriso di richiami surrealisti ancora in voga a Torino, e si butta nella Pop. Non per soldi. Quei quadri, che oggi valgono milioni, andavano invenduti, come all’inizio del ’64 alla mostra di Schifano al Punto, la galleria che allora dirigeva: «non vendemmo niente».

La collaborazione con la Sonnabend consente a Sperone di esporre negli anni successivi i più importanti artisti della Pop Art americana, spesso per la prima volta in Italia, come Andy Warhol nel 1965; ma mi interessa fare almeno un cenno al Deposito d’Arte Presente, inventato nel ’67 da Sperone e dai giovani dell’Arte povera Zorio, Anselmo, Merz, e gestito da Marcello Levi. Uno spazio fuori dal centro, sganciato dalle logiche del mercato e aperto alla cittadinanza, per favorire il coinvolgimento attivo del pubblico.

L’esperimento serviva a rompere quella linea di sviluppo dell’arte che aveva preso piede negli anni precedenti, e che corrispondeva più al desiderio dei collezionisti che a un bisogno di crescita delle istituzioni culturali o dagli stessi artisti. C’era un sottofondo fortemente ideologico, che precedeva i movimenti del Sessantotto. Le mostre si chiamavano Inventario, lo spazio era una ex autorimessa di 450 metri quadri, gli artisti più presenti Anselmo, Boetti, Calzolari, Merz, Pistoletto, Zorio e Piero Gilardi, che abbandonava l’impresa in corso per entrare nell’Unione Italiana Marxisti Leninisti.

L’arte usciva dalle gallerie appropriandosi di un linguaggio e di luoghi dedicati alla produzione meccanica, mentre fuori erano cominciati gli scioperi e, da novembre ’67, le occupazioni di spazi dedicati alla cultura «alta» come Palazzo Campana, allora sede delle facoltà umanistiche. Nelle assemblee si rimetteva in discussione tutto, anche il senso stesso del fare arte. Si poteva dibattere per giorni, magari con Pasolini – che aveva messo in scena proprio al Deposito Orgia, con Laura Betti e Luigi Mezzanotte –, tirando conclusioni che dovevano assomigliare ad alcune pagine di Jean Gimpel: le opere «devono essere concepite per il miglioramento delle condizioni di vita di un ampio numero di persone», perciò sono belle quelle che «contribuiscono all’edificazione di un mondo migliore».

Come le dighe, i piloni, le autostrade. Gilardi – mi dice Sperone – «si faceva pagare a ore quanto un operaio», ed era il vero ideologo (marxista) del gruppo: «Intelligentissimo, ma non accettava compromessi, finendo per rovinare e rovinarsi. È stata l’ideologia a far fallire anche l’esperimento del Deposito. Al funerale di Gilardi, a marzo di quest’anno, non c’era nessuno del mondo dell’arte ma molti sindacalisti. Uno di loro ha fatto l’elogio funebre: non una parola sul lavoro artistico, ma si sentiva forte il dolore di classe».

In quel frangente si ripensano spazi, ma anche abitudini sociali. Ciò che prima era per pochi, come la libertà sessuale o l’università, diventava di massa. È diventato leggendario un intervento di Zorio durante un’assemblea di contestazione nell’aula magna dell’Accademia Albertina. Alla domanda: «che cosa vogliamo fare dell’Accademia nel prossimo futuro?», Zorio si alzò in piedi e declamò: «facciamo dell’Accademia un sessodromo!».

È al Deposito che si consacra l’Arte povera a cui Germano Celant dà un corpo critico, ma di cui Sperone – sono parole di Tommaso Trini – è «il vero “cervello”». Intorno al gallerista monta quindi un’altra corrente, ma egli resta saldo su alcuni principi, continuando ad avere un’attenzione particolare per artisti problematici, rimasti ai margini per questioni di carattere, salute, o per la dipendenza da alcool e droghe, perché «preferisco gli artisti dionisiaci a quelli apollinei».

Negli anni ha tenuto duro, per esempio, su Mario Merz, una responsabilità ereditata da Luciano Pistoi, il primo a credere nell’artista. «Merz, maestoso come gli aristocratici di una volta, aveva sposato Marisa, già modella di Casorati, e con le sue cambiali in tasca e le sue passioni si sentiva un uomo libero. Il suo lavoro piacque agli americani e quando lo portai al Guggenheim e si presentò con vecchie scarpe da tennis e un pochino su di giri, snocciolando stereotipi e “Viva l’America” in un inglese stentato… a quel punto esplose un applauso fragoroso».

In questo, Sperone ha trovato una sponda nella lettura dei Casalesi del Cinquecento del suo vecchio compagno di scuola di Carmagnola, Giovanni Romano, libro uscito nel 1970 per i «Saggi» Einaudi («Romano era già in Soprintendenza. Un genio, bruciava le tappe…»). Mi cita alcuni brani dell’Introduzione a memoria: «la qualità non è un alibi politico che ci autorizzi sempre e solo ad antologizzare fior da fiore chiudendo gli occhi su tutto il resto, che è, nel bene e nel male, il tessuto della storia». Per Sperone vuole dire che se si emerge in virtù delle proprie qualità, è perché un «tessuto» esiste, e si crea anche grazie alle maglie fitte di artisti e appassionati minori, e ai rapporti che sono umani, prima che culturali e commerciali. Si sente ancora l’eco delle origini, del corso alla Olivetti, delle chiacchiere nelle botteghe di Torino Quadrilatero, dove la vendita di un calcolatore soddisfa un bisogno quanto, più avanti, quella di un quadro.

Si è fatta sera, e andiamo più di fretta nel ripercorrere i momenti successivi: la galleria di Roma, quella di New York. Con l’apertura del nuovo decennio i poli si invertono e sono gli artisti europei a essere esposti sempre di più negli Stati Uniti: Sperone e Konrad Fischer sono gli interlocutori in questi scambi sempre più intensi. Fischer era compagno di studi di Sigmar Polke e Gerhard Richter, «ma era anche amico di Bruce Nauman e Richard Long», sottolinea Sperone. Diventa gallerista nel ’67. A Düsseldorf espone Minimal, poi Arte concettuale e, dal ’70, Arte povera.

Le gallerie di Roma e New York sono aperte appunto con Fischer. In una vecchia intervista: «con e contro Konrad Fischer ricordo soprattutto orribili bevute in combutta con Gilbert & George, che imposero con estrema grazia una idea d’arte pseudo-arcadica con l’impiego del proprio corpo che sembrava allora impraticabile e insopportabile». Ma se The singing sculpture messa in opera dalla coppia inglese a Torino era diventata una delle scene madri che aprivano in città il nuovo decennio, a Roma era andata diversamente: la scultura vivente The Red Sculpture sollevò perplessità, «anche perché la “scultura” durava novanta minuti; Moravia e altri intellettuali abbandonarono la galleria ben prima che l’opera si compisse».

L’attività performativa, di fatto effimera, è utile a ragionare sulle vocazioni di una galleria, di un gallerista, e finisce per incorporare – per via di negazioni e rimozioni – secoli di tradizioni artistiche, diventando teatro di dicotomie: tra passato e presente nel caso dei tableaux vivants di Luigi Ontani, tra spazi chiusi come musei e gallerie e aperture alla città per alcune imprese di Joseph Kosuth o per l’attività di André Cadere. Originario della Romania, ma di stanza a Parigi, quest’ultimo è invitato a Torino all’inizio degli anni settanta per delle performance che si svolgevano in abitazioni private, «con tutte le difficoltà che le persone avevano a far entrare in casa questo artista strano, che sembrava un disperato, con quel suo bastone di legno colorato».

È l’arrivo a New York a contare ancora di più. Un tentativo americano, in realtà, Sperone lo aveva fatto quasi dieci anni prima con Leo Castelli, ma il mercante, vero regista dell’arte contemporanea di quegli anni, gli aveva dato picche: «Castelli, ebreo di Trieste, era arrivato a New York da Parigi nel 1939. Parlava benissimo italiano, francese e inglese e per questo durante la guerra lavorava per l’Intelligence americana. Lo conobbi nel ’62 a Parigi, ma alle mie proposte aveva risposto netto: “io non ho bisogno di un proconsole”. Era anche un modo per invitarmi a fare la mia strada».

L’arrivo a New York nel ’72, al 142 di Greene Street, suona così come una conquista voluta fortemente, con una maturità ormai raggiunta. «New York in quel momento significava prima Soho e poi Chelsea. C’erano ancora fabbriche piene di lavoratori stranieri stipati come fossero nei lager e, a parte loro, solo gli artisti (molti erano artist in residence), i letterati e i galleristi vivevano in quelle zone. Li incontravi al ristorante, lungo Prince Street o a The Kitchen. Poi nel 1973 il dramma finanziario: con la crisi petrolifera e la conseguente crisi economica le opere d’arte non si vendevano più. Lì subentra come socia della galleria al 33% Angela Westwater, che non porta soldi ma il fidanzato, l’artista minimalista Carl Andre, di cui ero mercante esclusivo in Italia già dal ’69».

Nel frattempo gli artisti che sono cresciuti hanno costruito monumenti a sé stessi – con differenze che dicono tanto, come quelle tra Kiefer e Pistoletto –, creati a volte con il loro dolore, altre appropriandosi di un dolore collettivo. Gli artisti che possono essere talvolta insopportabili e pieni di sé, ma allo stesso tempo grandiosi proprio «perché non hanno un senso della misura; scarsi quando diventano solo uomini d’immagine, e scadono nella superficialità» – e qui emerge qualche rammarico per chi si è perso per strada e a cui Sperone avrebbe potuto, voluto dire di più.

Di nuovo sul filo della cronologia: dopo nove anni («ben nove anni!») di Concettuale, tra la fine dei Settanta e gli Ottanta «finalmente torna la pittura» con la Transavanguardia (e anche, ma in modo più obliquo, con gli artisti di Roma, San Lorenzo: Dessì, Gallo…). Inevitabili le rotture con chi gli diceva che tornare alla pittura significava uscire dalla modernità. «C’è un’utopia dell’avanguardia. L’avanguardia non si insegue, è qualcosa di infantile, una voglia di ribellione, come quella dei futuristi italiani».

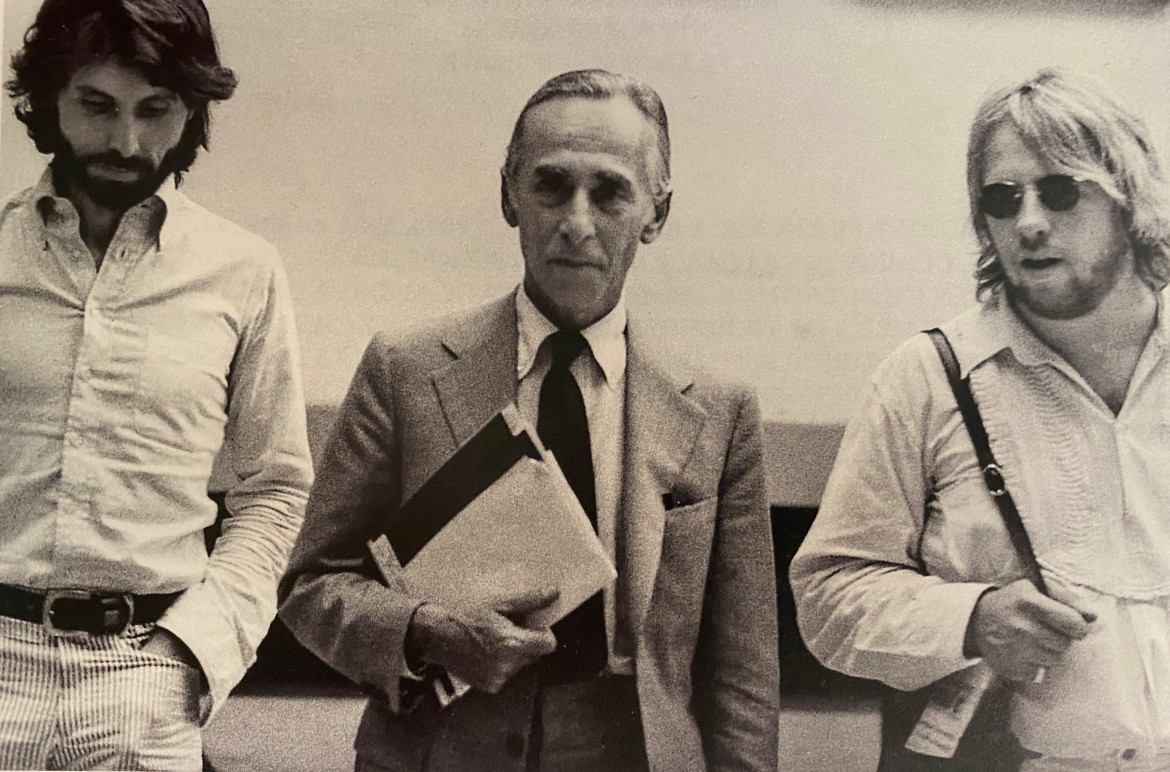

La pittura di Cucchi, Chia, Clemente e Paladino piaceva tanto a Goffredo Parise: «Leggi ciò che ha scritto sulla galleria. Dice cose di me che nemmeno io sapevo. Mi riconosco in quella descrizione». E cioè: «vivissimo, con denti candidi e aguzzi di cane, fulminante, nervoso, di quel genere di persone che, italiane, possono diventare domattina di passaporto americano, giapponese o arabo. In una parola: la passione. Per l’arte? Questo non potrei dire, certo è che l’emozione per l’arte (…) lo ha dotato di febbre, una temperatura alta dentro cui si aggira come colui che ha rubato e porta in tasca, invendibile, il più misterioso diamante nero del mondo».

È mutuata da Parise anche l’idea che «l’arte smette d’essere utile quando perde la poesia». Anche se nelle parabole del gusto la poesia va e viene, e si aggancia a un oggetto quando qualcuno lo desidera; la qualità, in questo, non conta. E qua c’è un legame con l’attività dello Sperone collezionista, a cui un libro del 2019 (Gian Enzo Sperone mercante/collezionista. Dal 350 a.C. alla settimana scorsa, Allemandi) ha cercato di dare una forma.

Ma come si demarca la figura di un collezionista che comprava sculture lignee antiche quando gli studi su quegli oggetti si cominciavano appena a intravedere? che oggi pone orgogliosamente un quadretto scapigliato di Emilio Praga (nuovo acquisto, bellissimo) accanto a un ritratto dipinto da Sofonisba Anguissola e a un passo da una commode rococò francese su cui è appoggiata una cera di Gemito che svetta sotto l’Autoritratto di De Pisis che dialoga con un folle, splendido, autoritratto di Mondino giovane che si ritrae da vecchio, appeso di fronte a un Batoni, nella stanza accanto a quella con le tele astratte di Mario Radice e compagni? «Sono un accumulatore seriale».

Ma l’accumulo procede per intromissioni di senso, per agganci poetici, per concatenazioni che si spiegano seguendo il flusso dei pensieri e non dei progetti. Non c’è la rarefatta eleganza delle case di Cy Twombly, che pure Sperone ha frequentato e rappresentato per anni, ma un disordine che si crea per la voglia di incrociare il passato con il proprio vissuto creando rapporti che sono come quelli umani. A volte casuali, a volte istintivi, profondi e risolutivi, altre sono solo incontri che passano, dimenticabili, come foglie portate dal vento ma, per citare un libro fondamentale in questa storia, «sono infinite le foglie dritte o recline nei campi». Lo si capisce nei testi scapricciati oggi proposti da «Alias-D», dove gli aneddoti sugli artisti del passato si intrecciano – quasi per rivoluzioni accidentali – con vicende dell’altro ieri o con pensieri liberi.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento