Raboni e i nostri anni brucianti

Poesia italiana del Novecento «Cadenza d’inganno» (1975) è un classico «mobile», tratta cioè materiale storico, ma inesaurito: come mostra il commento di Concetta Di Franza (Salerno)

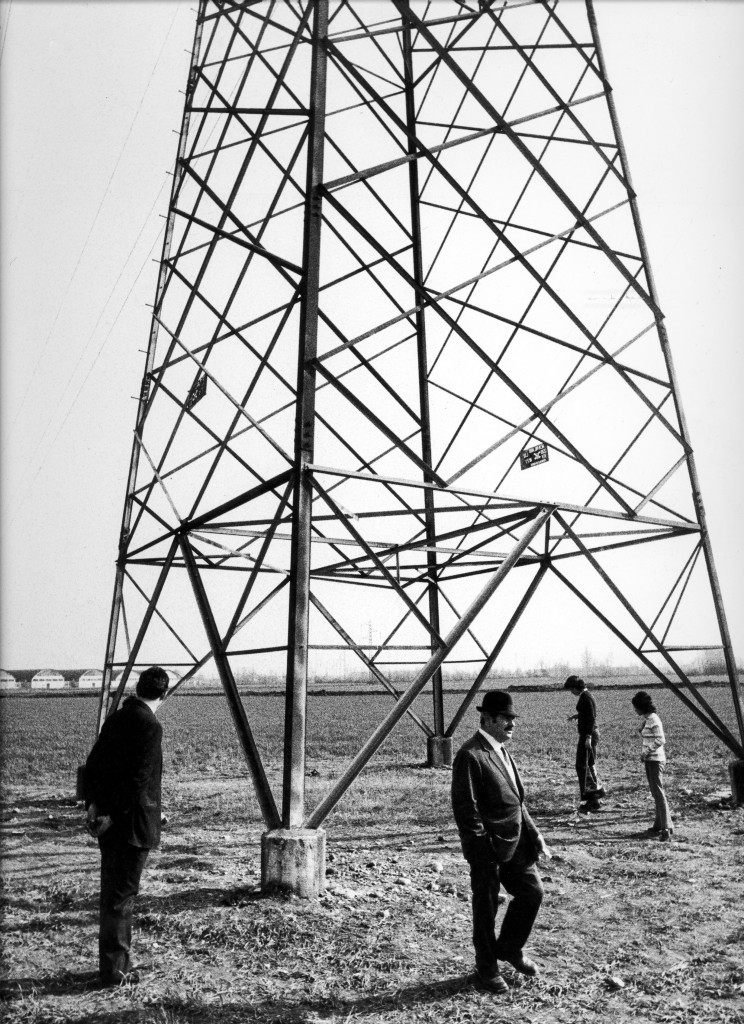

Il traliccio di Segrate, Milano, dove fu trovato morto Giangiacomo Feltrinelli, 1972, foto Universal Archive / Universal Images Group via Getty Images

Il traliccio di Segrate, Milano, dove fu trovato morto Giangiacomo Feltrinelli, 1972, foto Universal Archive / Universal Images Group via Getty ImagesPoesia italiana del Novecento «Cadenza d’inganno» (1975) è un classico «mobile», tratta cioè materiale storico, ma inesaurito: come mostra il commento di Concetta Di Franza (Salerno)

Commentare è un mezzo per canonizzare, come risulta con particolare evidenza per i testi contemporanei, sui quali è ancora debole la presa della Storia. Potremmo dire che il commento è una specie di macchina del tempo, che oscilla tra passato e futuro: fa maturare le opere a cui si applica, dando la sensazione di retrodatarle nell’anagrafe letteraria; ma insieme punta a consegnarle alla biblioteca dei lettori di domani. Come ha scritto George Steiner in Vere presenze, ogni glossa «esilia il testo a una certa distanza»; d’altra parte, il commento libera «la vita del significato dalla vita che è prigioniera della contingenza». Ma se è vero che il commento sancisce, conferma o instaura la canonicità di un autore, non è altrettanto vero che ogni autore canonico sia stato gratificato dal commento integrale di almeno un suo libro, nelle forme deputate a dar conto delle due fasi in cui il lavoro si articola, cioè l’interpretazione e l’esplicazione. Nella poesia italiana contemporanea, ad esempio, i casi sono più rari di quanto potremmo pensare, specialmente per quanto riguarda gli autori e le autrici successivi alla terza generazione.

Le ragioni sono varie: tra queste, certamente, l’impegno critico e l’investimento editoriale che il commento richiede. Ma una spiegazione va cercata, almeno in parte, nelle opere stesse: non tutte attraggono allo stesso modo l’esercizio del commento. Non è solo questione di difficoltà, o di centralità nel campo letterario, tali da scoraggiare o al contrario stimolare i potenziali commentatori; il fatto è che ci sono autori che sembrano costitutivamente predisposti a entrare in relazione con la lettura e la glossa, perché la loro stessa scrittura lavora sulle distanze tra il presente e la Storia, tra la parola e la tradizione, come fa ogni vero commento.

Giovanni Raboni è il principale di questi autori e, tra i suoi libri in versi, Cadenza d’inganno (1975) esemplifica meglio di tutti la funzione che ho descritto. Si accoglie perciò come un necessario adempimento l’uscita dell’edizione commentata di quella raccolta: Giovanni Raboni, Cadenza d’inganno, a cura di Concetta Di Franza (prefazione di Giancarlo Alfano, Salerno Editrice, pp. XCIII-326, euro 42,00). Pubblicato nella collana «Testi e documenti di letteratura e di lingua», il volume ha un passo e una destinazione specialistici, come del resto si conviene a un classico, che in quanto tale viene trattato e risalta nell’ottimo lavoro critico-filologico di Di Franza, da molti anni impegnata nello studio dell’opera raboniana (questo stesso volume è il frutto di un lavoro pluridecennale).

La struttura del commento è infatti quella canonica delle edizioni ‘all’italiana’ (sul modello, variamente ripreso e ampliato, delle Rime dantesche a cura di Contini). Così ciascun testo è preceduto da un ampio cappello saggistico, in cui Di Franza dà conto del profilo tematico del componimento, sottolineando i rapporti stranianti con la tradizione (per esempio rispetto al motivo amoroso, che Raboni elabora a partire dall’archetipo petrarchesco volutamente travisato) e la funzione nel macrotesto. Molto accurate anche le note metriche, che non si risolvono in un regesto di fenomeni, per estendersi a volte fino a delineare una sorta di storia della forma alla luce dei precedenti novecenteschi. L’annotazione a piè di pagina, in assenza di tratti di costitutiva oscurità nel testo raboniano, tende spesso a rivelare le risonanze allusive del lessico, il ‘doppio fondo’ delle parole del poeta. Come nel caso di Notizie false e tendenziose, che evoca le circostanze della morte di Giangiacomo Feltrinelli; lì il sintagma «terriccio di Morgiate» è un travestimento di quel «traliccio di Segrate» presso cui venne ritrovato, nel maggio del 1972, il cadavere dell’editore dilaniato dall’esplosivo. Anche la lingua e la retorica collaborano così all’atmosfera d’inganno, producendo anomalie, spostamenti e condensazioni che mimano la logica onirica, come fantasmi di un senso che non si svela e al tempo stesso s’impone. Le Notizie del titolo ‘rimano’ a distanza con Notizia, il testo che apriva, nel 1966, la precedente raccolta Le case della Vetra; ed è proprio con questa poesia che Di Franza mette in relazione, nelle sue glosse, i versi di Quadratura, nella prima parte di Cadenza: «Se è di questo che parliamo, e se è così / che continuano a vivere – nei morsi / d’ossido alla lamiera, o come muffa / lambendo le bottiglie – / hai ragione: si sprecano dei soldi. Ma sul conto dei morti / si tramandano ancora altre notizie». La nota in casi come questo è necessaria, perché non si tratta di una mera coincidenza lessicale, bensì della ricorrenza di una parola-chiave, cercata o fortuita ma in ogni caso significativa: la ‘notizia’, nel lessico poetico di Raboni, è l’emblema della comunicazione frammentaria da cui l’io sa che non potrà ricavare alcuna salda conoscenza del reale, alcuna idea complessiva o chiave di lettura. Per questo, spesso alle notizie raboniane si associa, come in Qaudratura, uno scialo di oggetti minacciati dalla consumazione, dall’antifunzionalità. Ecco il ‘doppio fondo’, il codice interno che il commento riesce spesso a ricostruire.

Cadenza d’inganno è un classico, si diceva; ma è un classico per così dire mobile, sia perché tratta una materia già storica, sì, ma ancora bruciante e inesaurita; sia perché la sapienza strutturale dell’autore governa un insieme composito, che si esprime in forme e con istanze diverse. Il primo nucleo della raccolta è la sezione Economia della paura, plaquette uscita nel 1970 che raccoglieva testi inediti e sparsi; questi confluiscono nell’insieme più ampio del libro, i cui estremi cronologici si estendono, come da indicazione nell’Indice, tra il 1957 e il 1974. Anche per questo Cadenza d’inganno conserva una traccia di eterogeneità più marcata rispetto a Le case della Vetra. Ora la tendenza alla serialità produce quasi un ‘montaggio’ di quadri in sequenze, con una certa tensione tra lo strofismo e l’autonomia delle parti, tra la stessa versificazione e gli inserti in prosa. Così, ai tre tempi di Economia della paura, Raboni premette i dodici elementi della serie Parti di requiem, che del libro rappresenta quasi una sineddoche: il tema della morte, su cui le Parti sono impostate, è infatti il «connettivo», come scrive Di Franza, tra gli altri due grandi temi della raccolta, quello erotico e quello civile: «dal topico ma straniato connubio amore-morte (…) alla voce civile che si leva davanti alle morti frutto di ingiustizia e violenza», come quelle evocate in L’alibi del morto, in cui Raboni allude a Giuseppe Pinelli, precipitato da una finestra della Questura di Milano il 15 dicembre 1969, e Antonio Annarumma, caduto il mese prima negli scontri tra la Celere e i manifestanti dell’Unione comunisti italiani marxisti-leninisti.

Sul motivo del lutto si basano del resto la circolarità e la corrispondenza tra l’inizio e la fine, saldando l’inquietudine affettiva che percorre la prima metà del libro con la dimensione politica e pubblica degli anni settanta, in cui il soggetto cerca i presupposti per un investimento utopico che gli permetta di trasformare la cronaca in esperienza. «Ciò che imprime un carattere inconfondibile allo svolgersi articolatissimo di Cadenza d’inganno», si legge nel risvolto di copertina della prima edizione (nello «Specchio» di Mondadori), «è il gioco di contrapposizioni e di sottile equilibrio che vi si compie tra intensità e rarefazione, tra compostezza formale e interno senso di sgretolamento, tra partecipazione critica al presente e complicità col passato». In questo sistema di spinte contrapposte, «tra intimità e collettività, tra privato e pubblico, tra amore e politica», come osserva giustamente Alfano nella Prefazione, si può riconoscere una delle ragioni del titolo Cadenza d’inganno, che Raboni stesso – in un’intervista con Di Franza pubblicata su «Italianistica» nel 2004 e riprodotta in appendice al volume – ha definito un «finto finale», una «musica che sembra finisca e invece ricomincia».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento