Nell’esclamativo l’eco di una antica oralità perduta

L’esclamativo: un’asticella che sovrasta un punto. Un segno che raccoglie, di volta in volta, un sentimento: lo stupore, il grido, il richiamo, la minaccia, l’avvertimento, la scoperta, l’annuncio, l’ingiunzione, la paura, l’incantamento, l’esortazione, la sorpresa. E questo per suggerire a chi legge l’arpeggio delle intonazioni, le modulazioni sonore delle vocali, l’enfasi che deve accompagnare l’atto dell’ ex-clamare. E dare così voce al patto nascosto che la scrittura ha con l’oralità. Un patto scosso dall’avvento della scrittura. La scrittura, imponendosi, ha allontanato da sé la voce, e con la voce il soffio, il vento, il respiro, insomma il nesso tra la parola e gli elementi della natura. Si è separata inoltre dal canto. E da quella poesia – immediata voce del sentire – che apparteneva, in un tempo privo di scrittura, a tutti (in un passaggio dello Zibaldone Leopardi arriva a dire: «la poesia ancora è stata perduta dal popolo per colpa della scrittura»: Zibaldone, 4347, 21-22 agosto 1828).

L’eco della oralità

Con la scrittura l’intonazione, il gioco e l’azzardo dei sentimenti sono stati sottratti alla voce, rinserrati in alcuni segni. Segni che devono suggerire al lettore, anche al lettore silenzioso, la ricchezza del suono raggelata nella grafia delle lettere. L’esclamativo raccoglie insomma nel suo segno quel che la scrittura, combinando le lettere, i suoni delle lettere nelle sillabe, nella parola, nella frase, ha lasciato al fuggevole e però musicale mondo dell’affabulazione. L’esclamativo conserva in sé, come in uno scrigno, l’eco di questa perduta oralità, che il lettore dovrà liberare, rianimando così la frase, portando negli interstizi delle lettere la voce, con le sue tonalità, e l’onda del sentire.

L’esclamativo condivide con l’interrogativo, suo fratello e rivale, il fatto di chiamare sulla scena il tu, ovvero colui che è in ascolto. Interrogativo ed esclamativo convocano nel convito dell’ascolto il lettore: in quel convito il sentire dispiega il suo ventaglio, le emozioni trascorrono nella lingua come il vento nei cespugli a primavera. Dalla soglia estrema della frase esse si rifrangono su quel che precede, sul senso e sulle lettere di quel che precede. È il dopo che scuote il prima, è l’ultimo segno della frase che libera quel che silenziosamente giaceva in mezzo al folto delle parole, negli interstizi delle lettere.

Una retroazione, quella dell’esclamativo. Che richiede al lettore un movimento dello sguardo in avanti, mentre gli occhi corrono lungo le righe. Una dislocazione del pensiero, e del dire, verso un confine. Il confine della frase. Da quel confine si irradia l’invito ad accogliere il sentimento che la frase tiene sottotraccia, urlo o sussurro che sia, lamento o meraviglia, sdegno o invito. Per evitare questa inattesa dislocazione dello sguardo, la lingua spagnola, a un certo punto della sua evoluzione, cominciò a usare il punto esclamativo e quello interrogativo, rovesciati a inizio della frase e diritti alla fine della frase: fu la Ortografia de la Real Academia a sancire la regola nel 1754, ma l’uso si diffuse veramente solo nel secondo Ottocento. Un uso che oggi la pratica degli sms e la diffusione di WhatsApp ha assai diradato.

La poesia, che per sua origine ed essenza è prossima sia ai suoni della natura sia alla perduta oralità – al punto che forte è il suo legame, nel costume del dire in pubblico, con «l’alta voce» – la poesia è la forma di scrittura che dovrebbe accogliere con maggiore frequenza i segni dell’esclamazione. Eppure anche la poesia, come la prosa, muovendo verso il nostro tempo, ha via via prosciugato la presenza dell’esclamativo. Più si è staccata dall’oralità, più ha rinunciato ai segni dell’esclamare e dell’interrogare. Oppure ha affidato al lettore, sia alla sua lettura silenziosa sia alla sua eventuale lettura ad alta voce, il compito di dare espressione a tutte le intonazioni implicite nella scrittura, senza che ci fosse bisogno di segnalare tutto questo con l’esclamativo.

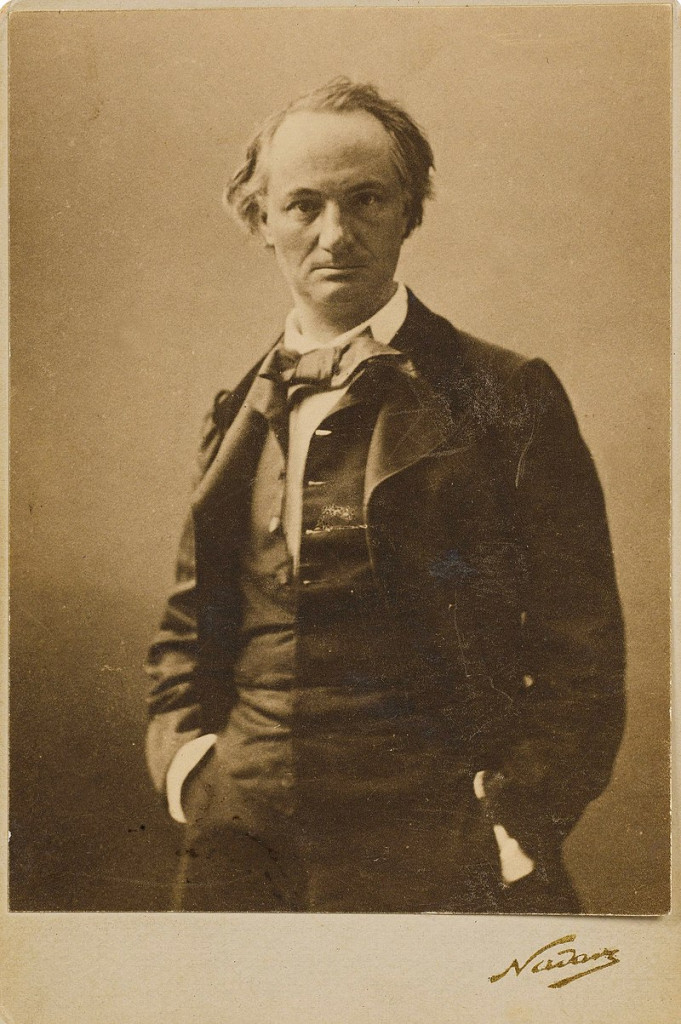

Da Racine a Baudelaire

Sarebbe di qualche interesse poter verificare, sulla scorta di molti esempi e confronti, se un verso come l’alessandrino francese – il verso del teatro, il verso della «Comédie française» che Corneille, Racine, Molière hanno reso celebre – una volta adoperato al di fuori del teatro, cioè nella scrittura poetica non destinata alla recitazione, abbia influenzato l’uso dell’esclamativo. Tenderei, pensando alla mia esperienza di traduttore di poesia francese, a dire di sì (si tratta di un sì non esclamativo, ma timido e in fondo un poco interrogativo).

Se apriamo Brise marine di Mallarmé gli esclamativi ci vengono subito incontro : «La chair est triste, hélas!, et j’ai lu tous les livres. // Fuir! Là-bas fuir!…» (La carne è triste, ahimè, ho letto tutti i libri. // Fuggire laggiù, fuggire!..). Ma il poeta che più risente della tradizione teatrale, che più ha presenti i modi raciniani, è certamente Baudelaire. Che però ha saputo portare quell’eloquenza teatrale al confronto serrato con la voce dell’intimità, della confessione, della confidenza, dilatando fino all’estremo delle possibilità il ventaglio dei registri espressivi, accogliendo accanto al grido il sussurro, accanto all’indignazione la dolcezza. La tessitura sonora dei Fiori del male è talmente ricca di gradazioni tonali e di variazioni ritmiche – nonostante la presenza frequente dell’alessandrino – che non ha bisogno di esclamativi. Quando il poeta li usa è perché vuole portare il lettore sulla scena di un teatro, fare del lettore stesso un personaggio che insieme con il poeta si avventura nella dantesca commedia metropolitana (dantesca perché esplicita è in Baudelaire la relazione tra la peregrinatio di Dante nell’oltremondo e il cammino, e la flânerie, del poeta nel tumulto della metropoli moderna).

Per questo l’ultimo verso della poesia che apre i Fiori del male, rivolta Al Lettore, si conclude con un’esclamazione: «- Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère!» («ipocrita lettore, mio simile, fratello»). Riporto dal volume feltrinelliano che riproduce la mia traduzione delle Fleurs du mal. Traducendo, ho conservato la cesura, ma ho abolito, come si vede, l’esclamativo: non è il solo caso, m’accorgo ora. Una spiegazione che ora mi posso dare è che riportando nella lingua poetica italiana – nella mia lingua poetica – un poeta come Baudelaire sul cui verso agisce fortemente la tradizione della Comédie, esperienza estranea al formarsi della poesia italiana moderna, dei suoi modi espressivi, mi son trovato molte volte ad attenuare il tono, a tentare di metterlo più in armonia con i modi e le forme della nostra poesia. Poiché tradurre è accogliere un ospite nella casa della propria lingua, fare di questa accoglienza il principio di una metamorfosi, per la quale il poeta abbandona quello che lui ha di più proprio, la sua lingua, e prende su di sé i modi, i toni, le forme, i suoni, della nuova lingua. Che in questa metamorfosi resti se stesso, come poeta, con il suo timbro più vero, la sua identità, la sua singolarità espressiva e di pensiero, immaginativa e meditativa, questo, quando accade, se accade, è il miracolo della traduzione.

Esercizi di traduzione

Restando nei Fiori del male, e prendendo un solo esempio, mi è accaduto di conservare in parte (due volte su quattro) la tensione esclamativa che anima l’ultima terzina del famoso sonetto in alessandrini dedicato A una passante:

Ailleurs, bien loin d’ici! Trop tard! jamais peut-être!

Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,

Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!

Altrove, in lontananza, e tardi, o forse mai!

Non so dove tu fuggi, tu non sai dove vado,

io t’avrei certo amato, e tu certo lo sai!

Le esclamazioni sono qui l’apertura di uno sguardo che segue la figura dell’apparizione nel tempo e nello spazio dell’ignoto, di quell’ignoto che tuttavia è ospitato nell’interiorità del poeta: è qui che l’immagine della passante sarà custodita, non più fuggitiva apparizione ripresa dalla folla, dalla sua anonimia, ma figura di un incontro non accaduto e forse per questo più forte di un incontro veramente accaduto.

È solo qualche esempio, e poiché è tratto dall’esperienza di colui che scrive, non pretende di essere letto come indicatore di un movimento diffuso, ma solo come testimonianza che tradurre vuol dire dislocare in un nuovo tempo-spazio non solo la lingua, ma anche i segni che ne indicano tonalità e modulazioni sonore. Se le vocali sono l’anima della lingua, i segni di interpunzione sono i silenzi e insieme il suono di quell’anima. Anche l’esclamativo risponde a questa nobile funzione. Eccome!

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento