Moreno Locatelli, una brava persona

Lutto Il pacifista fu ucciso sul ponte di Vrbanja di Sarajevo il 3 ottobre del 1993 durante l’iniziativa «Mir Sada» (Pace subito). In pochi giorni, nell’assedio, io ed Edoardo Giammarughi, sentimmo subito la sua vicinanza, il suo legame con le vittime di ogni parte della guerra. Era generoso, testardo e ribelle, con un forte senso della giustizia. Era il primo della fila che tornava dal ponte, mentre sparavano. Fu colpito quando, invece di mettersi al riparo, si voltò per controllare che nessuno si fosse fatto male. Il suo ultimo atto di generosità

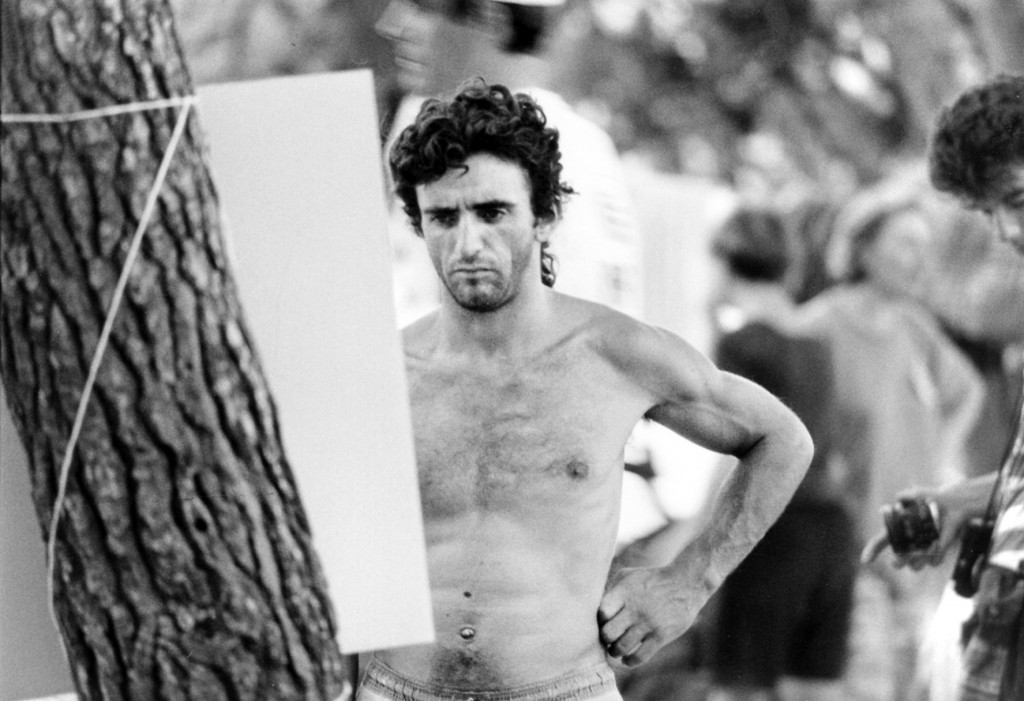

Moreno Locatelli – Mario Boccia

Moreno Locatelli – Mario BocciaLutto Il pacifista fu ucciso sul ponte di Vrbanja di Sarajevo il 3 ottobre del 1993 durante l’iniziativa «Mir Sada» (Pace subito). In pochi giorni, nell’assedio, io ed Edoardo Giammarughi, sentimmo subito la sua vicinanza, il suo legame con le vittime di ogni parte della guerra. Era generoso, testardo e ribelle, con un forte senso della giustizia. Era il primo della fila che tornava dal ponte, mentre sparavano. Fu colpito quando, invece di mettersi al riparo, si voltò per controllare che nessuno si fosse fatto male. Il suo ultimo atto di generosità

Preferisco i ricordi alle celebrazioni. Ieri, 3 ottobre, ho pensato a Moreno Locatelli e ai giorni trascorsi con lui a Sarajevo, insieme a Edoardo Giammarughi. Tristezza doppia, per la loro reciproca assenza, ma anche ricordi che inducono al sorriso.

Che Moreno fosse una brava persona, con Edo lo avevamo sentito subito, per istinto (ce lo dicemmo tante volte). Pochi giorni possono valere molto, in una situazione come l’assedio di Sarajevo, perché sintetizzano pregi e difetti.

Era così diverso da noi, per la strada percorsa fin lì (lui era stato frate, io nemmeno cresimato) eppure eravamo simili nello scegliere di stare dalla parte di chi la guerra la subiva (aiutando, scrivendo o fotografando).

Moreno ci accolse nell’hotel Stari Grad (un hotel abbandonato di Bascarsija, nel centro storico di Sarajevo) dove i Beati Costruttori di Pace avevano la loro sede a fine settembre del 1993, in cambio di niente.

Per me fu un secondo incontro. Lo avevo fotografato pochi mesi prima, mentre partecipava alla marcia «Mir Sada» (pace subito), quando molte centinaia di pacifisti cercarono di raggiungere Sarajevo in una colonna di autobus che fu costretta a fermarsi davanti Gornj Vakuf in fiamme, e ripiegò su Mostar spaccata in due. Lo fotografai, ma non posso dire di conoscerlo da allora.

Allo Stari Grad ci offrimmo di accompagnarli, con la nostra auto, a parlamentare con i comandanti militari dell’esercito serbo-bosniaco, attraversando insieme più volte le linee del fronte, per portarli a Lukavica, Ilidza e infine a Pale. I «Beati» (come li chiamavano tutti) stavano discutendo l’ipotesi di fare un’azione di presenza pacifista tra le linee, sul ponte di Vrbanja, dove poi Moreno avrebbe perso la vita.

Accompagnarli, per me e Edo, era unito alla speranza che quell’idea fosse accantonata. Ma non voglio parlare di questo, nemmeno in rapporto alla complicità intellettuale, oltre che affettiva, che avemmo con lui. Scrivemmo da cronisti, su il manifesto e su Liberazione, quello di cui fummo testimoni. Oggi voglio ricordare altro.

Moreno era generoso, testardo e ribelle, con un forte senso della giustizia. Se non fosse stato così, non sarebbe andato a Sarajevo. Anche qui, avrebbe scelto amici più comodi da aiutare, piuttosto che andarsi a cercare i piccoli rom, che lo adoravano.

Mentre scrivo mi viene in mente che gli avrebbe fatto piacere sentirsi raccontare la battuta che mi fece Naser, capo (eletto) del campo profughi askalija, nei sobborghi di Pristina, a capodanno del 2000. «Caro Mario, qui in Kosovo serbi e albanesi hanno giocato una partita di calcio. La comunità internazionale ha fatto l’arbitro e noi Rom e Askalija abbiamo fatto il pallone». Moreno avrebbe riso amaro, e, se fosse stato vivo, sarebbe andato lì, ad aiutare (pieno di bambini com’era, quel campo affumicato dal carbone della vicina centrale elettrica). Magari avrebbe incontrato il poeta americano Paul Polansky, altro istintivo frequentatore di posti scomodi. Non si sta con gli ultimi, se non si è giusti, oltre che generosi.

Il giorno che andammo a Pale lo trascorremmo insieme, lasciando gli altri Beati davanti alla sede del governo della Republika Srpska (in inutile attesa di essere ricevuti). Ce ne andammo al mercato, a fare la spesa, non solo per gli abitanti dello Stari Grad, ma anche per le persone alle quali volevamo portare qualcosa di utile.

Parlammo di quanto fossero simili le vittime da una parte e dall’altra, ma anche di come fossero simili i mafiosi, profittatori di guerra sui due lati del fronte. Ci scambiammo osservazioni utili al nostro lavoro, ma anche al suo, credo. Tutti avevamo voglia di notizie e di un altro punto di vista. Edo ed io non arrivavamo quasi mai a Sarajevo in aereo, ma in macchina attraversando il paese seguendo strade o piste che cambiavano spesso. Questo era merito di Edo, che insisteva sul valore della lentezza nell’approccio, perché permetteva di notare particolari che sarebbero andati persi arrivando a Sarajevo esclusivamente con voli militari (tante volte l’ho maledetto per questo, ma aveva ragione).

Dire che eravamo contro la guerra è ovvio, meno che eravamo contro la cultura che produce la guerra (trovo assurdo quante volte, anche oggi, si cada nelle trappole del nazionalismo, anche a sinistra).

Non c’era una «parte serba» e una musulmana, o cattolica, nella città di Sarajevo. Una città è di chi la abita. Per semplificazione giornalistica, nello scrivere cronache di guerra, spesso ci si arrende alla terminologia militare: la Bosnia croata, la Bosnia serba o musulmana. Escluse alcune situazioni micro locali (che al massimo si potrebbero definire «pittoresche»), nessuna città della Bosnia corrispondeva a questi cliché.

Scrivevamo «dalla parte serba» per intendere che dovevamo superare un confine artificiale per arrivarci, per poi rientrare nella «parte musulmana», pur sapendo che il primo che potevamo incontrare per strada avrebbe potuto essere un serbo o un ebreo; uno studente o un’insegnante; o una fioraia (che vendeva fiori di carta al mercato di Markale).

Questa era la Bosnia vera. Ci siamo avvicinati troppo alla terra, per non capire che quella differenza etnica era un bluff. Per quanto mi riguarda, l’ho capito camminando lentamente (come suggeriva di viaggiare Edo).

Moreno era ribelle, anche se amava il suo gruppo. Non seguiva tutte le regole, ma solo quelle che condivideva. Discuteva tutto e si concedeva infrazioni. La nostra stanza, come la sua, aveva finestre senza vetri e le coperte inchiodate sul telaio per coprire la vista ai cecchini dal monte Trebevic. Spesso veniva su a portarci un sorso di grappa, cosa che non si doveva fare all’interno della casa «per non offendere i musulmani» (ai quali la cosa importava zero).

Non gli piaceva nemmeno la regola che se qualcuno cade in azione dimostrativa gli altri non devono fermarsi a soccorrerlo, «per minimizzare il numero delle vittime». La sentiva militarista e inumana. Si può avere paura, ma non teorizzare il rifiuto del soccorso. Era forte e sapeva di riuscire a trascinare via chiunque non fosse più in grado di camminare da solo. Era il primo della fila che tornava dal ponte, mentre sparavano. Fu colpito nel fermarsi, invece di mettersi al riparo, voltandosi per controllare che nessuno degli altri si fosse fatto male. Il suo ultimo atto di generosità.

Sapere chi ha tirato il grilletto è importante, e molto è stato scritto, indagato, accertato (e discusso). Ma su una cosa non ci sono dubbi: Moreno l’ha ammazzato la guerra. Come gli altri undicimila a Sarajevo, una città che somiglia alle nostre più di quanto possiamo immaginare. Di sicuro è morto innocente, come i suoi mille bambini.

ABBONAMENTI

Passa dalla parte del torto.

Sostieni l’informazione libera e senza padroni.

Leggi senza limiti il manifesto su sito e app in anteprima dalla mezzanotte. E tutti i servizi della membership sono inclusi.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento