Cultura

Maria Lai, il telaio “sfilato”

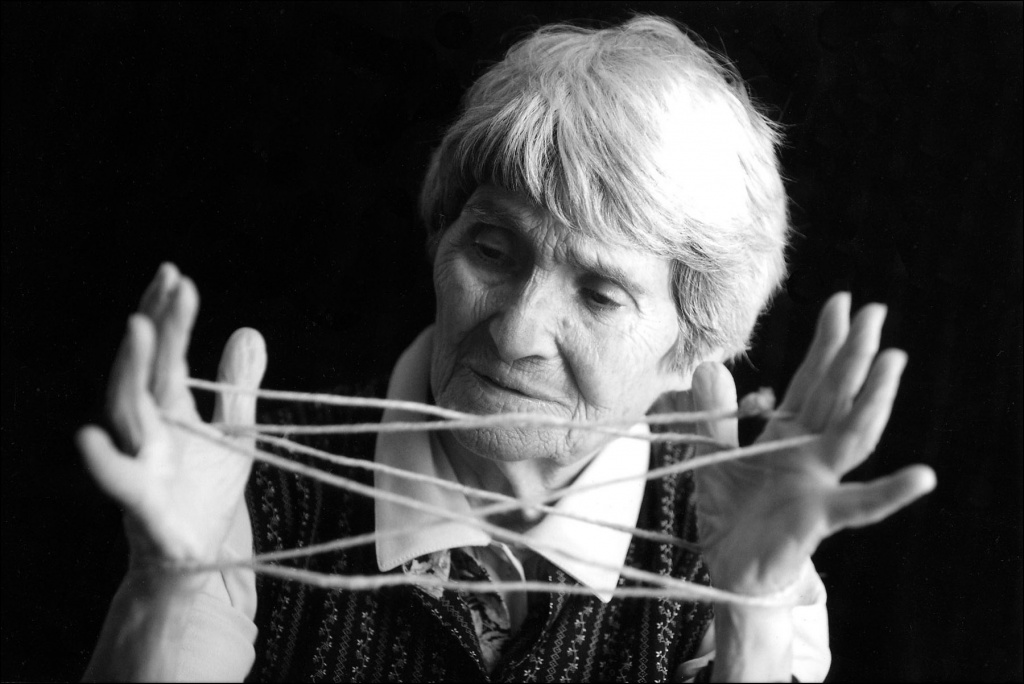

Arte Addio all'artista sarda che cuciva libri di fiabe e leggende

Pubblicato più di 11 anni faEdizione del 17 aprile 2013

Esistono leggende che si aggrovigliano nei fili, tessute su una geografia immaginaria. E ci sono storie che si tramandano e altre che «si rammendano ] Può accadere, poi, che quelle parole «filate» s’impennino fuori dalla traccia dell’ago, evaporino in un ragnatela di pensieri, così quasi per distrazione, segnalando mappe mentali prima sconosciute, trame poetiche e anche aspre che per avventura prendono la forma di un libro. Maria Lai, la «cucitrice» del nostro Novecento, è morta all’età di 93 anni nella sua Sardegna, dove era nata nella città di Ulassai. Da anni, viveva ritirata a Cardedu, mentre le energie progressivamente la...