Marco Mantello e l’inedito camouflage dell’odio

Intervista Parla il poeta e scrittore romano, che vive tra Parigi e Berlino, autore di «Marie Gulpin», edito da Neri Pozza. Un romanzo che racconta l’irresistibile ascesa della leader dell’estrema destra a Parigi. Ma potrebbe essere Roma. «In modo simile al percorso ideologico e esistenziale della protagonista, Marine Le Pen utilizza il risentimento del ceto medio e fa leva sul bisogno di sicurezza e lavoro solo per francesi e assimilati». «Per l’immaginario razziale, le vittime sono i veri colpevoli fin dai tempi del caso Dreyfus. Per normalizzarsi e divenire senso comune, ora questa "logica" ha bisogno di un apparato repressivo legale»

Un’installazione dalla serie «Human condition» di Antony Gormley

Un’installazione dalla serie «Human condition» di Antony GormleyIntervista Parla il poeta e scrittore romano, che vive tra Parigi e Berlino, autore di «Marie Gulpin», edito da Neri Pozza. Un romanzo che racconta l’irresistibile ascesa della leader dell’estrema destra a Parigi. Ma potrebbe essere Roma. «In modo simile al percorso ideologico e esistenziale della protagonista, Marine Le Pen utilizza il risentimento del ceto medio e fa leva sul bisogno di sicurezza e lavoro solo per francesi e assimilati». «Per l’immaginario razziale, le vittime sono i veri colpevoli fin dai tempi del caso Dreyfus. Per normalizzarsi e divenire senso comune, ora questa "logica" ha bisogno di un apparato repressivo legale»

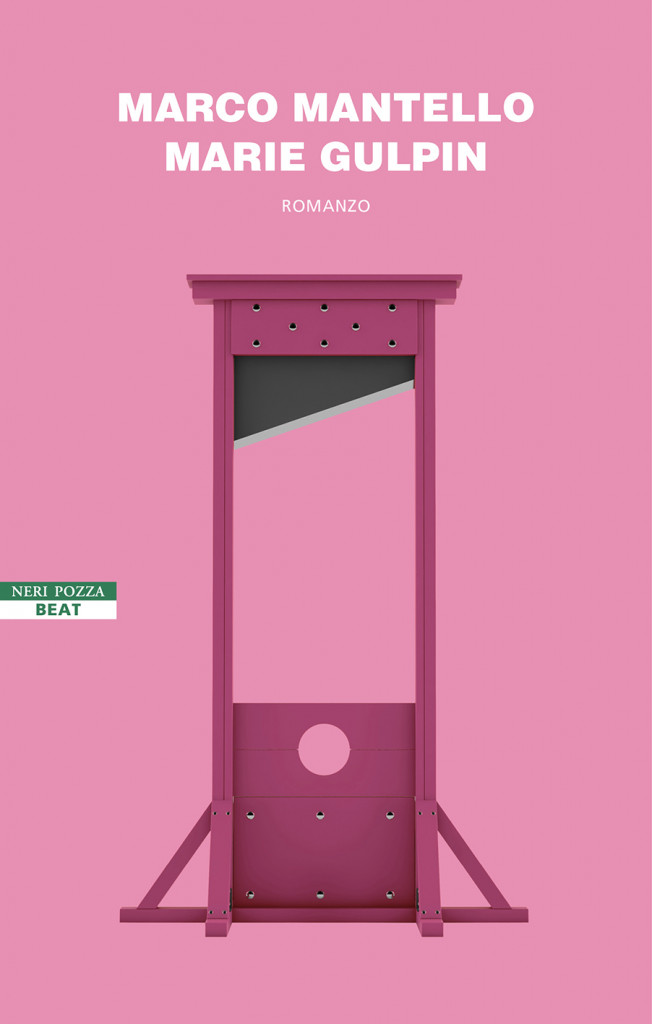

Marie Gulpin è arrivata a guidare il Paese dopo anni di campagne ossessive contro l’immigrazione, l’islam, l’insicurezza diffusa. La leader del partito dei Figli della Patria siede all’Eliseo al termine di un lungo percorso di denuncia dei responsabili del malessere dei francesi iniziato a Belleville, dove si batteva per tenere la droga lontano dai giardini in cui giocavano i bambini. Il suo fiore all’occhiello è una legge con cui è stata reintrodotta la pena capitale, e l’uso della ghigliottina. Solo che il primo condannato all’esecuzione sarà suo figlio Luigi che, appena 18enne, si è macchiato di un delitto orribile, gettando un anziano immigrato sui binari del metrò in base al terribile «gioco» noto come «poussez le mannequin» praticato dalle gang razziste come dai giovani della buona borghesia parigina. In Marie Gulpin (Neri Pozza, pp. 412, euro 20) secondo romanzo dopo La rabbia, finalista al Premio Strega nel 2012, firmato da Marco Mantello, scrittore e poeta romano che vive tra Parigi e Berlino, va in scena il repertorio della propaganda delle nuove destre che si affacciano al potere in molte parti d’Europa, Italia compresa, le parole d’odio con cui cercano di intercettare paure e disagio, le loro drammatiche contraddizioni.

In «Marie Gulpin» affronta alcuni dei temi legati all’ascesa dell’estrema destra e del populismo nazionalista, l’ossessione identitaria e anti-islamica che attraversa l’Europa, il terrorismo jihadista. Come è nato il romanzo?

Ho iniziato il libro nove anni fa, con l’intento di «recuperare la vista» su un tema, quello delle identità collettive e della violenza in Europa, dove domina ancora un immaginario da spettatori. La mia attenzione si è rivolta ai contesti urbani delle grandi città, e alle prassi di polizia su determinate fasce della popolazione, che si fanno morale pubblica, e esprimono un sentimento malato della «legalità». Per scrivere questo libro ho soggiornato nel XIX arrondissement, il cosiddetto quartiere di Charlie Hebdo, quando l’esercito girava per strada coi fucili d’assalto. La mia Parigi è per certi versi un non luogo, percorso da una mentalità collettiva che si alimenta in modo ossessivo del terrore prodotto dagli «altri», e riconosce il diverso da sé solo se assimilato. Sullo sfondo dell’ossessione per il terrorismo «islamista», ha preso a scorrere nel tempo una storia di visioni nascoste, un occidente con la minuscola, che non fa i conti col suo lato oscuro, e vede in fenomeni culturali come il nazismo, i fascismi o il lone wolf terrorism, un qualcosa di avulso dal suo perfetto sistema di valori.

Marie Gulpin, prima donna dell’estrema destra a diventare presidente, sembra rimandare alla figura di Marine Le Pen. Anni fa la giornalista Anne Tristan passò dei mesi nel Front National di Marsiglia per poi spiegare come quel partito canalizzasse la marea d’odio che andava montando nel Paese, frutto di ogni sorta di malessere e rancore. Gulpin corrisponde a questa immagine?

Marie è un personaggio inventato e ha peculiarità irriducibili a persone reali, ma indubbiamente molte persone reali troveranno forse le loro affinità elettive con la sua figura. In modo simile al background ideologico-esistenziale di Marie, Le Pen utilizza il risentimento del ceto medio, e fa leva sul bisogno di sicurezza e lavoro solo per francesi e assimilati. In modo simile alle iniziative politiche di Marie, in Italia il governo Meloni abusa delle norme penali per reprimere concetti che prendono il posto delle persone, ma devo dire che lo fa decisamente in ritardo sui tempi creativi del mio personaggio, visto che la prima stesura del romanzo risale a dieci anni fa. A parte questi paradossi, dove la realtà fa da sfondo alla fiction, mi piace pensare alla Gulpin come a un brand della mia generazione, con forti radici nelle generazioni passate e nella loro paura della morte, per sé, i propri cari, i propri simili. Marie vive la sua vicenda umana e professionale in un sorta di tempo ciclico dove vecchie idee identitarie e nazionaliste sembrano essere sempre attuali, e identiche a slogan. Il suo problema di fondo è che dopo la morte del figlio a causa della sua stessa legge, non riesce più a distinguere il margine fra la figura della «presidente di tutti i francesi», e la «madre ossessiva e vendicatrice». I due poli del privato e del pubblico sono legati a doppio filo nella stessa maschera. La carriera politica di Marie è la carriera della «gente normale». Alla maniera di un roquefort, il brand viene testato da elettori instabili e abituati a consumare, e come tutti i brand avrà un decorso, un picco, e un declino.

Al suo debutto, Gulpin è una giovane separata con un bambino piccolo che dice di battersi per la protezione della «comunità» di Belleville. Quasi un ritratto del nuovo populismo di destra che ha spesso dei leader donna e che rivendica la protezione dei settori più deboli della società.

Credo si tratti di un tema difficile e scomodo: la degenerazione di alcune forme di femminismo «bianco», e molto poco intersezionale in scorie populiste, che diventano di colpo tollerabili, o addirittura condivisibili, se a promuoverle e a potenziarle è una donna al posto di un uomo. Nel libro gioco molto sull’uso delle parole in tempi di «populismo rosa», l’Occidente muta forma in Occidentalità, la violenza maschile in quella delle donne. È un qualcosa di altamente manipolativo, perché si usano argomenti condivisi per rendere incontestabile il fine, reazionario, attraverso la condivisione del mezzo, progressista. Una tendenza regressiva che non coinvolge solo la parità di genere, distorcendola. A Berlino, alle scorse elezioni, i cartelli dell’Afd proponevano foto di «candidato gay», in giacca e cravatta blu, coi capelli quasi a zero, e motto-slogan sui diritti degli omosessuali minacciati dalla diffusione della cultura islamica nella società tedesca.

È il tema dei rapporti fra un’identità culturale stagnante, che una persona trova alla nascita come il suo mondo, e le scelte consapevoli nel costruire il proprio. Identità, paradossalmente, è spesso il contrario dell’essere «identici», e ha a che fare moltissimo col cambiare e l’accogliere. In Italia, la paura di estinguersi è a mio avviso connessa a un forte familismo, che fa ancora da struttura profonda dei rapporti umani e spesso anche dei rapporti professionali e di impresa. In un episodio dell’autobiografia di Thomas Bernhard, il suo alter ego che vive a Roma deve tornare di fretta e furia nel suo paesino di origine, Wolfsegg, per gestire «economicamente» l’estinzione dei genitori. Nel recupero di una memoria conflittuale nelle pieghe di una società chiusa come quella austriaca, dove le prose e le opere teatrali di Bernhard sono rimaste a lungo inaccessibili per scelta testamentaria dell’autore, viene ricordato l’insegnamento di uno zio, che da piccolo diceva a Thomas che fuori da Wolfsegg c’è dell’altro. Ecco, per tornare alle dimensioni nostrane, mi auguro che dentro a una qualsiasi Wolfsegg italiana, per chiunque ci viva, si costruisca altro rispetto all’ideologia di se stessi.

Quando suo figlio Luigi è condannato a morte per la legge che Marie Gulpin ha voluto, si monta una campagna per dimostrare che l’ucciso, Hakim Hadiudi, un anziano di origine tunisina, era in qualche modo una «vittima colpevole», mentre Luigi si trasforma in un «carnefice innocente». Un contesto che ricorda alcuni fatti di cronaca in cui gli immigrati sono le vittime e francesi, o italiani, i responsabili?

Direi proprio di sì, se sta pensando al caso di Luca Traini a Macerata, ma quello che il romanzo sottintende, è un meccanismo molto più ampio, che coinvolge fatti di cronaca e rapporti personali, operazioni di salvataggio in mare e guerre fra Stati. Nelle scene iniziali del romanzo alcuni adolescenti ritenuti membri di un gruppo neofascista, fra cui Luigi, il figlio di Marie, spingono sotto i binari della metro a Bastille il «tunisino» Hadiudi. Subito dopo il processo per omicidio e la condanna a morte di Luigi, viene istituito un «tribunale parallelo» in una nota trasmissione televisiva, con il compito di giudicare la vittima. Il tribunale parallelo verificherà che il tunisino ucciso a Bastille, e che si ispira all’ultimo decapitato di Francia negli anni Settanta, era stato uno stupratore e un femminicida in vita. La vittima Hadiudi, ripete il tribunale parallelo, è colpevole. Divenuto senso comune nel Paese, il verdetto consentirà un tardivo provvedimento di grazia per il figlio di Marie. Ecco, qui il sangue si alimenta non tanto e non solo di una colpa individuale, ma di una colpa già attribuita da prima all’etnia o al gruppo colpevoli per principio, che trova poi conferma nel caso singolo. La «logica» dei tribunali paralleli sembra essere: è colpa loro, perché sono loro stessi che producono il mio crimine, e cioè il mio diritto a punirli. Quanti più ne uccidiamo noi, tanto più loro sono colpevoli. Questo immaginario razziale, dove tutto è prodotto dalle vittime, perfino il crimine di Luigi, sottende il male del nazionalismi europei, fin dai tempi del caso Dreyfus. Per completare il suo ciclo, normalizzarsi e divenire il senso comune di un’epoca, questa «logica» oggi ha bisogno alla foce di un apparato repressivo «legale», che sia velato da istituzioni «democratiche» e «elezioni libere», e doppi la violenza del gruppo maggioritario e infetto, rappresentandola al massimo come un fatto tecnico, o una procedura. Si chiama democrazia identitaria.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento