La resa dei conti del patrimonio romano

Beni immobiliari indisponibili I giudici contabili stanno investendo l’amministrazione capitolina con un treno di istruttorie (a oggi 230) e citazioni in giudizio per danno erariale (ne partono a breve 70) la cui destinazione finale è lo svuotamento dagli "inquilini" di tutti gli immobili "indisponibili" in concessione. Senza distinzione tra «Affittopoli» e capitale sociale sano. Il cartello di associazioni Decide Roma denuncia un’alleanza verticale tra le politiche di rigore europee e governative, la legalità formale e gli interessi privati

Assemblea di Decide Roma sul debito

Assemblea di Decide Roma sul debitoBeni immobiliari indisponibili I giudici contabili stanno investendo l’amministrazione capitolina con un treno di istruttorie (a oggi 230) e citazioni in giudizio per danno erariale (ne partono a breve 70) la cui destinazione finale è lo svuotamento dagli "inquilini" di tutti gli immobili "indisponibili" in concessione. Senza distinzione tra «Affittopoli» e capitale sociale sano. Il cartello di associazioni Decide Roma denuncia un’alleanza verticale tra le politiche di rigore europee e governative, la legalità formale e gli interessi privati

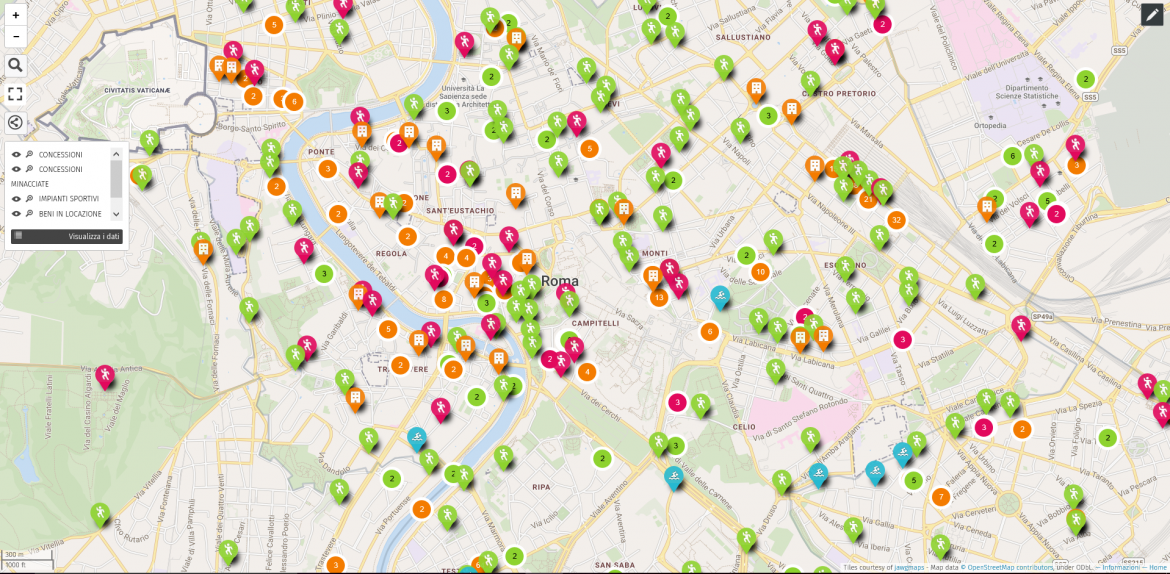

In merito alla vicenda delle concessioni irregolari di beni immobili del Comune, un fatto sembra acclarato. Il procuratore della Corte dei Conti Guido Patti sta investendo l’amministrazione capitolina con un treno di istruttorie (a oggi 230) e citazioni in giudizio per danno erariale (ne partono a breve 70) la cui destinazione finale è lo svuotamento dagli “inquilini” di tutto il patrimonio “indisponibile” (ovvero inalienabile) in concessione. Per comprendere le finalità della sua azione occorre capire meglio come funziona la città parallela di «Affittopoli».

Il male lo conosciamo, è stato propalato in due ondate mediatiche successive. La prima a febbraio del 2015, quando è servito a screditare Marino subito dopo l’esplosione di Mafia Capitale, e poi circa un anno dopo, quando è servito a legittimare il commissariamento di Tronca. Giornali e televisioni hanno così rimestato nel calderone degli abusi e delle negligenze capitolini, andando a caccia di «canoni ridicoli», come i 13,43 euro al mese a piazza Navona o i 7,75 euro a Borgo Pio, di occupazioni senza titolo, come l’attico di via del Colosseo occupato da un avvocato della Corte di Cassazione, o le concessioni fiabesche, come la casa dei cavalieri di Rodi affacciata sui Fori imperiali in uso esclusivo all’Ordine di Malta per 1 euro al mese, o la splendida Casina del Curato del XIV secolo assegnata, con ristorante annesso, a un fantomatico Circolo della Pipa.

Oltra al merito di aver scoperchiato il calderone, l’approccio scandalistico ha avuto tuttavia il torto di demonizzare in modo acritico l’amministrazione e di fare di tutta l’erba un fascio di concessioni e locazioni. Sul versante amministrativo non sono stati considerati ad esempio i tentativi di riforma, a partire dalla creazione del sistema informativo patrimoniale che dal 2000 è stato oggetto di varie implementazioni, fino alla reinternalizzazione del sistema per la gestione contrattuale, contabile, manutentiva attuata da Marino e Nieri. Si sarebbe forse capito che quella dei sistemi informativi è una partita decisiva, come emerge chiaramente dalla testimonianza difensiva di un dirigente all’unico processo svoltosi finora davanti alla Corte, quando afferma di aver pagato «con l’allontanamento e il trasferimento ad Ostia», disposto dall’allora Assessore Antoniozzi, «la richiesta di addivenire ad una adeguata revisione di tutta la procedura de qua anche attraverso la sua informatizzazione». La sua testimonianza svela il cuore del congegno politico-amministrativo che ha garantito la deregulation del Patrimonio a favore di una totale discrezionalità politica. L’opacità e l’inefficienza non sono frutti amministrativi di cui ha goduto indirettamente la politica. Sono frutti dell’albero della politica.

Ma un altro aspetto che lo scandalo ha contribuito ad oscurare è l’altra faccia del Patrimonio, quel capitale sociale diffuso e sano che, nonostante la mala gestio, è fortemente presente all’interno dei beni in concessione. Potremmo definirlo il paradosso del patrimonio romano, che si può spiegare solo in un modo: la deregulation della discrezionalità politica ha aperto spazi di informalità che da un lato hanno consentito la pratica clientelare, dall’altro hanno favorito la crescita di un laboratorio diffuso di cooperazione parzialmente slegata dalle logiche di mercato. Per dirla con una metafora, il patrimonio ha funzionato da “terzo paesaggio” sociale, un campo “incolto” che ha preservato la (bio)diversità rispetto alla progressiva e omologante mercificazione dello spazio e delle relazioni urbane.

Uno snodo fondamentale è la delibera 26 del primo Rutelli (1995), che ha consentito la regolarizzazione di molte occupazioni, innestando nel tronco delle concessioni un ramo della cultura dei movimenti. Con tutti i suoi limiti quella delibera, vista da sinistra come una sorta di tradimento, faceva in realtà del bene pubblico uno spazio di autoproduzione aperto agli usi collettivi, e non più soltanto un bene da concedere al non profit in uso esclusivo. Un’eredità importante di cui si sta facendo interprete «DecideRoma», la rete cittadina di spazi sociali che, ispirandosi alle esperienze delle “città ribelli”, da Napoli a Barcellona, oltre a coordinare azioni legali e di protesta contro gli sgomberi indiscriminati, ha intrapreso un percorso partecipativo finalizzato, attraverso una serie di assemblee pubbliche, alla scrittura collettiva di una carta costituente per l’autogoverno dei beni comuni urbani.

Il limite dei movimenti è stato in passato quello di praticare il confronto e il conflitto con le istituzioni soprattutto per creare e difendere gli spazi “liberati”, prendendo parte in una certa misura a un modello negoziale e distributivo delle risorse che con una mano sosteneva movimenti e associazioni e con l’altra garantiva rendite di posizione a palazzinari e speculatori di vario genere. Fedeli al principio dell’informalità, hanno in parte rinunciato a promuovere nuove regole che, riformando il sistema, rendessero accessibili e produttive le risorse per la collettività. DecideRoma oggi parla invece della necessità di creare dal basso “nuove istituzioni”, e sulla «guerra dei commons di Roma» coglie nel segno denunciando quelle tendenze alla centralizzazione che privilegiano i criteri di economicità, e quindi la messa a reddito e dismissione del Patrimonio, in un’alleanza verticale tra politiche di rigore europee e governative, legalità formale e interessi privati.

È chiaro a questo punto che la Corte dei Conti, ignorando completamente l’evidenza che il Patrimonio romano ha come peculiarità fondamentale quella di “contenere” due distinti valori, il capitale immobiliare e il capitale sociale sano che lo abita, in nome di un presunto danno erariale, sembra proprio stia producendo danni molto concreti e attuali. Infatti il settore delle concessioni è passato da 6 milioni di entrate nel 2015 a 1,2 milioni nei primi sei mesi del 2016, con una perdita stimabile di 3,6 milioni anno, mentre si sta mandando in fumo il valore economico corrispondente alle esternalità positive e all’impatto sociale dei servizi, del lavoro e dei beni prodotti dalle realtà minacciate di sgombero. Senza contare che in prospettiva si potrebbe produrre un altro danno difficilmente stimabile qualora il patrimonio, com’è probabile, venisse abbandonato per anni dopo gli sgomberi.

Ci si chiede perciò perché la Corte dei Conti persegua questi obiettivi apparentemente antieconomici. Il procuratore Patti interpreta come fonte del danno le concessioni a fini sociali in quanto tali, e allo stesso tempo, come ha spiegato in un suo saggio, «spoglia l’amministrazione del potere di decisione autonoma» col solo scopo di arrivare all’«eliminazione della fonte» del danno. Perciò, coerentemente con la sua decisione di considerare prioritaria la messa a reddito dei beni, persegue lo svuotamento del patrimonio “indisponibile”, rendendolo di fatto “disponibile”. Si tratta di una autentica “spoliazione” dell’autonomia dell’ente locale e delle sue prerogative politiche di decisione sulle destinazioni più opportune dei beni in funzione dei bisogni e delle politiche di sviluppo del territorio.

Ma la Corte dei Conti in questo modo non fa altro che seguire le direttive del Mef e delle leggi finanziarie degli ultimi anni che impongono agli enti locali la dismissione del loro capitale patrimoniale come leva prioritaria per abbattere il debito pubblico e per rispettare i vincoli di finanza come il patto di stabilità. Un’azione che appare coerente con la tendenza generale a una verticalizzazione dei poteri che sottrae autonomia agli enti locali forzandoli a criteri economicisti e neoliberisti volti a spogliare i territori di beni e servizi pubblici per metterli nelle mani dei privati.

(2P./FINE la prima puntata dell’inchiesta è stata pubblicata il 15 gennaio)

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento