Infanzia primonovecentesca a Treja, una topografia della memoria

Novecento italiano Il borgo marchigiano in cui, affidata a due vecchi zii, crebbe Dolores Prato, è l’epicentro di Giù la piazza non c’è nessuno, «enorme elegia» (Giuliani): scorciata da N. Ginzburg (Einaudi 1980), fu Zampa a darne l’editio maior (Mondadori ’97); ora da Quodlibet la versione definitiva a cura di Elena Frontaloni

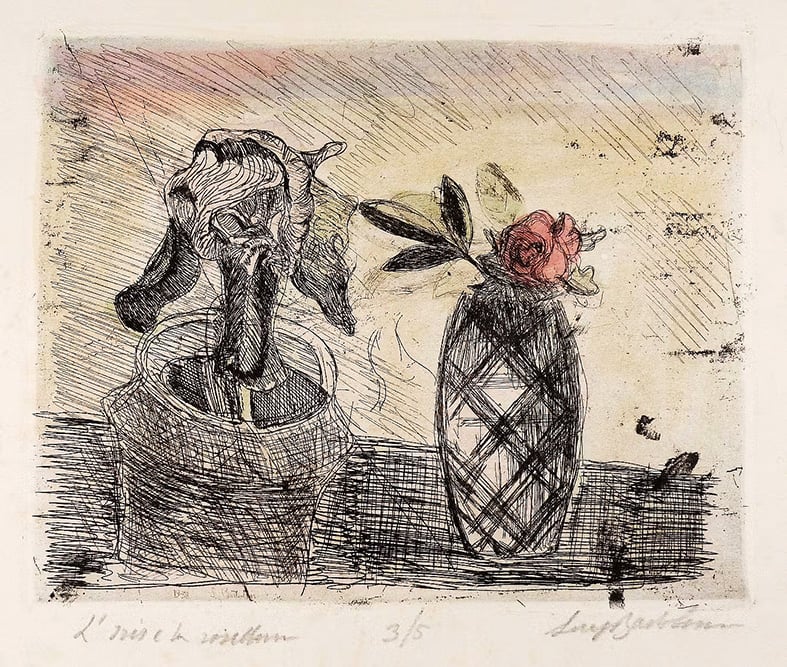

Luigi Bartolini, L’iris e la rosellina, acquaforte, 1938

Luigi Bartolini, L’iris e la rosellina, acquaforte, 1938Novecento italiano Il borgo marchigiano in cui, affidata a due vecchi zii, crebbe Dolores Prato, è l’epicentro di Giù la piazza non c’è nessuno, «enorme elegia» (Giuliani): scorciata da N. Ginzburg (Einaudi 1980), fu Zampa a darne l’editio maior (Mondadori ’97); ora da Quodlibet la versione definitiva a cura di Elena Frontaloni

Che cos’è Giù la piazza non c’è nessuno di Dolores Prato? Un’autobiografia? Un memoriale? Un regesto archivistico? Un Bildungsroman? Una saga familiare? La storia evenemenziale di una Polis? Ogni definizione sembra immediatamente venir meno (anche quelle più perspicue quali «enorme elegia» – così la battezzò Alfredo Giuliani nel 1998 – o «dettagliatissima cartografia sentimentale», stando a un’osservazione più recente di Andrea Cortellessa) davanti a ciò che viceversa si presenta come un’opera mondo o in ogni caso come uno dei Libri tout court, senza possibili e ulteriori aggettivi, del secolo scorso. Ora Giù la piazza non c’è nessuno (Quodlibet «Biblioteca», pp. 885, € 32,00) esce in una veste che il frontespizio dice semplicemente accresciuta ma che di fatto è un’edizione critica curata con mano impeccabile da Elena Frontaloni, la maggiore specialista della scrittrice nonché attuale responsabile del «Bollettino del Centro Studi Dolores Prato», che nell’ultimo numero (21, 2024) propone materiali molto interessanti circa la prima ricezione di questo capolavoro comparso una prima volta da Einaudi, ma in editio decisamente minor, nel giugno del 1980.

È ormai nota peraltro la vicenda biografica di Dolores e il suo anomalo percorso sia di precoce scrittrice a lungo inedita sia di tardissima esordiente: nasce a Roma nel 1892, di padre ignoto e di madre ebrea che se ne disfa affidandola a una coppia di zii (lui prete, lei nubile) che vivono a Treia (ma Dolores userà sempre l’arcaismo Treja), un borgo in collina e a balcone fra Macerata e il mare Adriatico; messa in collegio dalle Salesiane, fra il 1905 e 1911, avrà da adulta vita grama di insegnante precaria, emarginata dal fascismo perché senza tessera e perseguitata dopo la promulgazione delle leggi razziali; nel dopoguerra, vicina al Partito comunista e amica di Concetto Marchesi, scrive e pubblica in stato di semiclandestinità editoriale dando fondo a risorse di poligrafa e di intellettuale molto eclettica (tra i suoi interessi spiccano ad esempio la civiltà romana e l’opera di Dante) e collaborando a diverse testate fra cui Paese sera grazie al soccorso di Fausto Coen; solo negli anni settanta e dopo un paio di prove narrative (nel ’63 esce alla macchia Sangiocondo e quattro anni dopo Scottature riproposto all’inizio di quest’anno da Quodlibet nella curatela di Frontaloni), quindi si concentra sull’opera autobiografica di lungo periodo, allora immaginata in non meno di cinque volumi, e su quello che sarà il testo maggiore con addendi a lungo inediti il cui ultimo specimen, ora dal titolo Educandato, torna nel 2023 da Quodlibet e di nuovo nella cura di Frontaloni.

La quale, nella attuale nota al testo, chiarisce in via definitiva la dinamica redazionale e la trafila editoriale di Giù la piazza non c’è nessuno il cui titolo, sia detto per inciso, è la clausola di una antica filastrocca marchigiana: all’inizio c’è dunque e solamente un progetto intorno ai fatti di un «io» poi un moto centrifugo di appunti (qui lo specchio ustorio pare sia per lei Horcynus Orca dell’amico Stefano D’Arrigo, romanzo monstre uscito nel febbraio del ’75), un insieme di glosse e di parziali stesure che dopo il ’78, come per improvvisa inversione, coagulano e convergono via via nel Libro che alla morte della scrittrice, sopraggiunta nel luglio del 1983, supera le mille cartelle dattiloscritte.

Pronubo un fuoriclasse della critica come Gian Carlo Roscioni, in casa Einaudi è Natalia Ginzburg ad appassionarsene («Lei ha sempre amato questo libro, con quelle menomazioni voleva renderlo più accessibile», scriverà Dolores in una lettera) e sarà proprio lei a volerlo in catalogo così come, temendone una insufficiente leggibilità, a scorciarlo di oltre due terzi, mentre in seguito sarà il germanista (e marchigiano di San Severino) Giorgio Zampa, un altro della prima cerchia amicale, a darne l’editio finalmente maior, per Mondadori nel ’97 (poi ripresa da Quodlibet dieci anni dopo), fondata sulla Copia personale e integrale del dattiloscritto appartenuto a Dolores e solo di recente rinvenuto fra le carte dell’amico.

Frontaloni prende atto del «misurato editing» di Zampa e però rilegge la Copia personale vagliandola con acume e criterio fondatamente conservativo, nella persuasione che la procedura di Dolores consista comunque in un «provvisorio stabile»: ne discende perciò un’edizione che, se giocoforza non può essere ne varietur, è tuttavia refrattaria non solo ai tagli ma anche alle interpolazioni o normalizzazioni di Ginzburg e dello stesso Zampa ed è ora la più prossima alla volontà ultima dell’autrice.

Dunque è possibile leggere oggi Giù la piazza non c’è nessuno disponendo di un testo pressoché ottimale e oltretutto stampato rispettando fino in fondo la scansione narrativa che non è lineare, cioè disposta per capitoli compiuti e adiacenti, bensì è circolare, per continui avvitamenti di tessere isolate, tanto che Dolores parla in proposito di «lasse», un termine che rinvia alla tradizione dell’epica in versi. E infatti il lettore si trova subito al cospetto di un cosmo copernicano messo per iscritto, dove il centro compare dappertutto e i confini da nessuna parte.

Quel cosmo, epicentro perpetuo e sconfinato, è appunto Treja, con i suoi palazzi signorili, le sue piazze metafisiche, i suoi vicoli ingolfati dal vento quando al centro di Treja c’è la casa dove è accolta infante colei che dice «io» e si chiama «Dolores»: una dopo l’altra, anzi, sono tre case a segnare un decorso formativo che inverte la retrocessione sociale, prima la Casa del Beneficio, simbolo classista di distinzione, quindi la Casa del Cancro, emblema di afflizione e caduta, infine la Casa gentilizia, ultima stazione della peripezia nel microcosmo cui non è lecito tornare se non nel sentimento e nel ricordo: «Treja fu il mio spazio, il panorama che la circonda la mia visione: terra del cuore e del sogno».

Treja è lo spazio vitale e insieme concentrazionario dove ha luogo, per etimologia, l’esperienza e pertanto la conoscenza diretta, in corpore vili, di sé nel mondo e viceversa. Infiniti ne sono i testimoni e coadiutori che Prato descrive e compulsa ripristinandoli al presente in terza dimensione, in tutta la loro immanenza psicofisica sorpresi in una vera e propria etologia, ma talora non meno commossa, del natìo e in effetti affollatissimo borgo selvaggio. Qui si effonde maestosamente, ovvero si rapprende con la velocità del lampo, la scrittura di Dolores che è satura di oralità, di estri psicofisici e pulsioni tangibili nei frequentissimi iperbati, nei solecismi, nelle ellissi accanitamente nominali oltre che nella diffusa patina dialettale (non è un mistero che specie nei suoi anni tardi Dolores preferisse dettare e poi intervenire sulla pagina): insomma la sua è una scrittura inclusiva e a forma di panoplia, ora satura di sapori e colori, dentro un’instancabile adnominatio, ora invece algida di risonanze puramente interiori e di pensieri gravi sull’essere al mondo e sui casi del vivere. (Sul serio è difficile, nel nostro Novecento, trovarsi al cospetto di una simile profondità spirituale che abbia sulla pagina riflessi di così evidente spessore fisico, tant’è che la scrittura di Dolores Prato potrebbe in tutto definirsi una scrittura materialista).

Instancabile, sempre uguale a sé medesima ma sempre modulata su toni e ritmi differenti, è la voce di Dolores: le si oppongono le altre voci o i gesti, per lo più, degli infiniti figuranti di Treja ma innanzitutto dei due deuteragonisti, lo zio Domenico detto Zizì e sua sorella la zia Paolina, apici di un triangolo edipico certamente vicario, putativo, ma non meno ossessionante e costrittivo. L’uno è un prete atipico, estroso, di attenzioni sincere quanto più dissimulate (finirà in Argentina, vittima della vana aspirazione a un Eldorado che mettesse al riparo la famiglia e sua nipote), l’altra è una donna rigida, laconica, all’apparenza anaffettiva. Se nel presepe di Treja costoro rappresentano entrambi una anomalia (perché aristocratico-borghesi e cattolici ma legati a costumi refrattari e a un lessico famigliare che è soltanto loro), agli occhi della bimba costituiscono invece un enigma che replica quello che lei viene intanto ravvisando in sé stessa senza poterlo decifrare: così Zizì affascina e fugge, promette di tornare ma scompare nell’altrove assoluto, mentre la sorella stanziale si chiude in un rigore ostile e intransitivo. Entrambi custodiscono segreti, lo zio prete glissa sulle origini e sulla giovinezza, la zia si consuma nel ricordo muto di qualcuno sepolto nel cassetto, una foto con la faccia rivoltata.

Nei riguardi di entrambi gli zii, Dolores proverà tardiva resipiscenza e lancinante senso di colpa. E a un certo punto scrive: «Le persone non mi parlavano, ma le cose sì». È una delle molte dichiarazioni di poetica che costellano il Libro, tutte quante virate nel colore della perplessità e della sistematica delusione per quanto prima chiama «inconscia mia crescita» ma poi smentisce immediatamente: «Credevo d’essere cresciuta, non è vero» oppure «io non ho calendario né orologio» o infine «Io ero sola con le cose e le cose avevano tutte un loro mistero».

Giù la piazza non c’è nessuno è un tentativo di recupero della memoria che si produce obiettivamente (con la apparizione di Treja, della sua minuta topografia, degli indimenticabili suoi attanti) nel preciso momento i cui chi scrive dubita della possibilità di dedurne un senso e di beneficiarne in prima persona. Perciò nell’epilogo l’ex bambina che si rivede mentre se ne va da Treja, un attimo prima di entrare in collegio, può dire «allora non sapevo che il mio mondo era Treja» e concluderne: «Io abito ancora a Treja pur non avendola mai più vista da quell’età piccola che non invecchia». Anche questo testimonia del fatto che Giù la piazza non c’è nessuno è, prima di ogni altra cosa, un grande attestato di fede nella letteratura.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento