Il corpo vivente e aperto di Murray Bookchin

SCAFFALE «Dall'urbanizzazione alle città», un saggio del teorico anarchico americano appena tradotto da Elèuthera

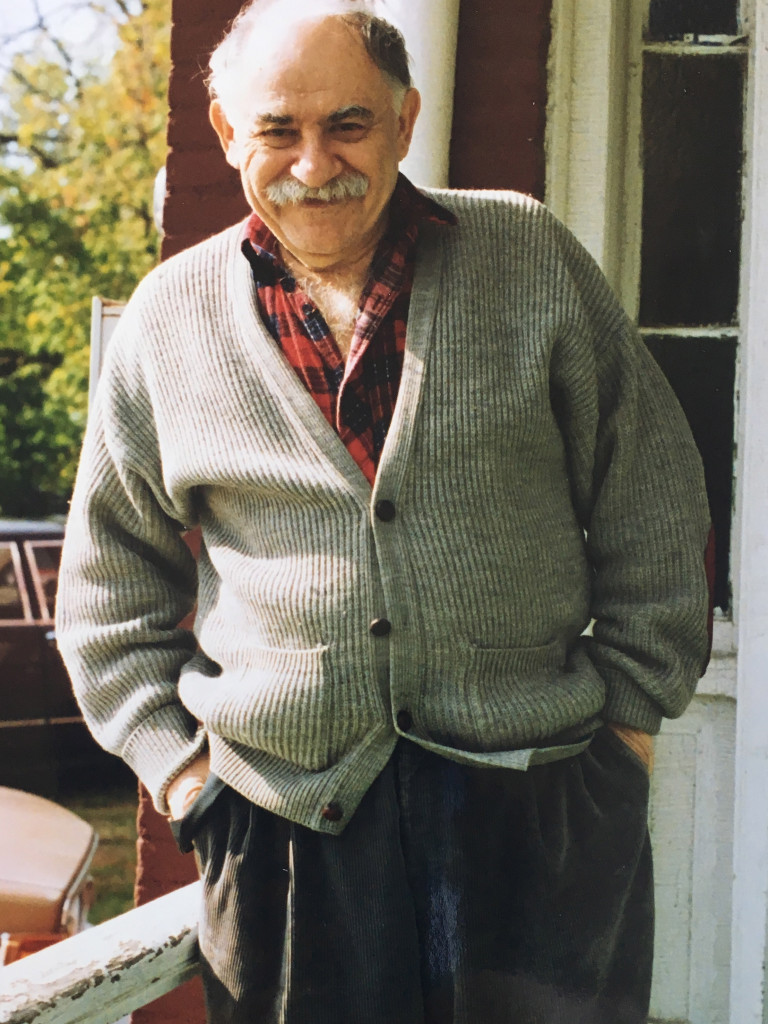

Murray Bookchin

Murray BookchinSCAFFALE «Dall'urbanizzazione alle città», un saggio del teorico anarchico americano appena tradotto da Elèuthera

«Per recuperare la politica, la cittadinanza e la democrazia dobbiamo recuperare il nostro concetto di città», ripensandola non più come un insieme più o meno ampio di strade, piazze ed edifici, ma «come un’arena pubblica in cui ci mescoliamo con gli altri per discutere i modi per migliorare le nostre vite». Questo è il cuore pulsante di Dall’urbanizzazione alle città di Murray Bookchin, saggio dall’«esistenza travagliata», come afferma la figlia Debbie nella Prefazione, reso disponibile al pubblico italiano da eléuthera con la traduzione di Elena Cantoni (pp. 389, euro 24).

A partire dal «potenziale di libertà rappresentato dalla città» e dalla presa di posizione secondo cui «la città non è destinata a scomparire», Bookchin si impegna in un’impresa colossale di ricostruzione genealogica dei modi in cui le città si sono formate, hanno prosperato e tuttora sopravvivono, impresa che prova a indicare «vie alternative» a quello che appare come un processo inesorabile che porta dalle città a dimensione ecologica alle attuali conurbazioni gigantesche, impersonali, ingiuste e anti-ecologiche. Per fare questo attraversa, tra le altre, l’Atene di Pericle, le città dell’Europa medioevale e la Parigi della Comune, senza alcuna nostalgia o rimpianto per il passato, anzi riconoscendo e sottolineando gli evidenti limiti escludenti che hanno caratterizzato tutte le precedenti esperienze comunitarie – «Nessuno degli esempi riportati rappresenta un modello, un “paradigma” o un’immagine ideale di ciò che potremmo o dovremmo realizzare in futuro» –, con l’intento di mettere assieme i pezzi di un puzzle che indichino verso «una società razionale, egualitaria ed ecologicamente equilibrata», capace di sganciarsi dalla doppia morsa dello Stato e del Capitale.

DEL LUNGO E COMPLESSO percorso tracciato dal teorico anarchico americano, il primo punto fermo – da cui poi discendono tutti gli altri – è che il sorgere delle prime città non è stato (solo) il risultato di rapporti economici, ma (anche) il bisogno di creare ambienti dove la buona vita potesse prosperare, di creare «“comunità affettive”: associazioni morali alimentate da un senso condiviso di affinità ideologica e interesse per la cosa pubblica».

Il secondo: la città mostra che autonomia e libertà – due termini che il neoliberismo utilizza con grande disinvoltura – non sono sinonimi. «L’autonomia del singolo si basa sul concetto di individuo apparentemente sovrano e autosufficiente, privo di un ancoraggio significativo nella vita sociale; al contrario la parola “libertà” presuppone un’individualità con profonde radici e responsabilità sociali». Riecheggia qui il senso rintracciato da Benveniste nelle due radici indoeuropee del termine «libertà» (leuth e frya), entrambe derivate dall’idea di una crescita comune, di una fioritura intesa come potenza connettiva della vita. Il terzo: non esiste un flusso di eventi lineare e predeterminato o definibile a priori che conduca all’orrore sociale ed ecologico del presente; al contrario, la «città di Bookchin» è fatta, malgrado tutto, di sopravvivenze e cortocircuiti che, come la famosa talpa marxiana, non smettono di lavorare sottoterra e talvolta di emergere in superficie con effetti dirompenti grazie alla capacità municipalista di nutrire «vivai di ribelli contro l’autorità costituita».

ANCORA PIÙ IN BREVE: questo saggio è il tentativo di fare della politica un corpo vivente aperto, come qualsiasi organismo, alla possibilità e alla speranza: «Per oltre due millenni e fino a tempi molto recenti, la filosofia ci ha avvertiti che la “cruda realtà” non esiste, e che tutto è almeno in parte frutto di interpretazione; nondimeno ci ostiniamo ancora a negare all’umanità ogni senso di possibilità e la speranza di andare oltre i “fatti” per realizzare ideali migliori». Ideali oggi necessari più che mai perché, conclude Bookchin, «il recupero del concetto classico di politica e cittadinanza non è soltanto la precondizione di una società libera: è la precondizione della nostra sopravvivenza come specie».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento