«Hurricane, Uragano, è il nome d’arte che ho acquisito più tardi, nel corso della mia vita. Dà una descrizione giusta delle forze distruttive che lottano all’interno della mia anima. Carter è il nome di schiavitù che fu dato ai miei avi che lavorarono nei campi di cotone dell’Alabama e della Georgia e che mi hanno passato».

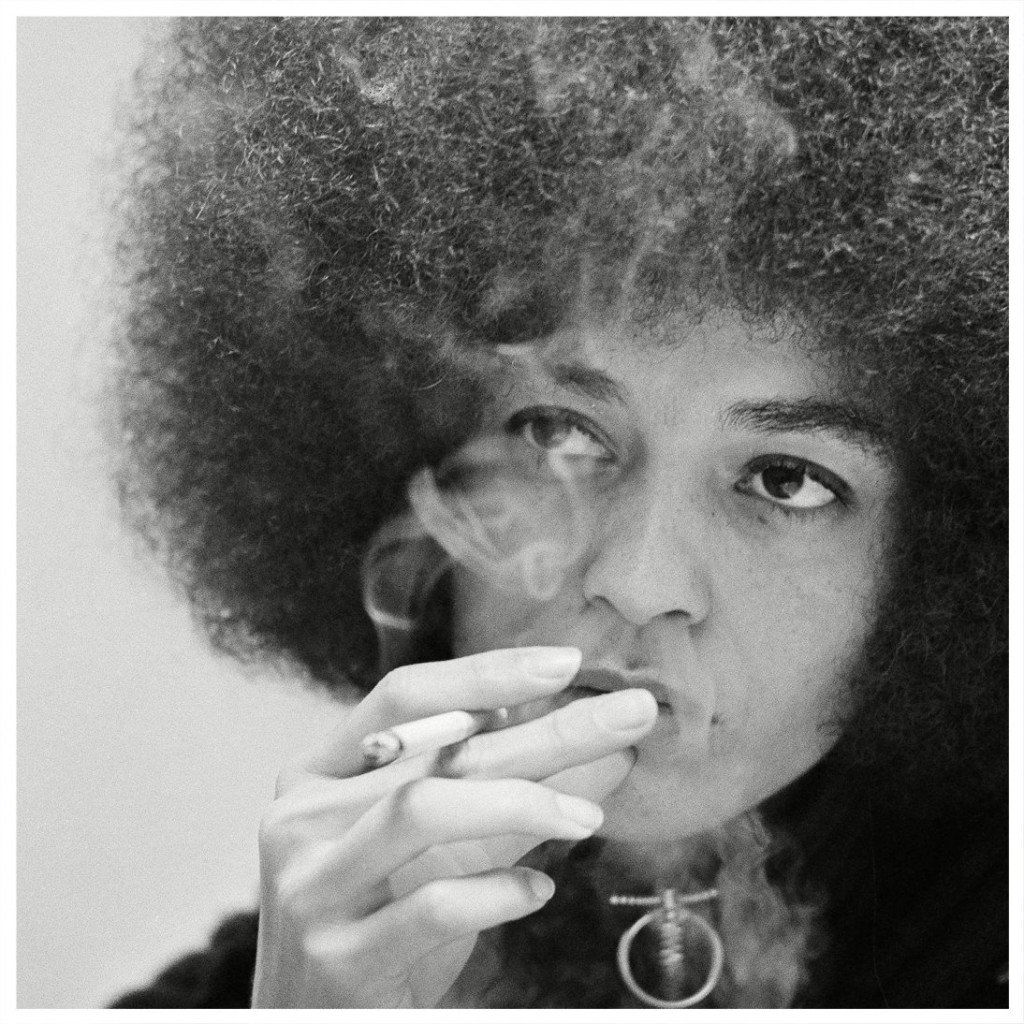

Così Rubin Hurricane Carter, campione di boxe e attivista per i diritti civili, incarcerato per 19 anni, accusato di un delitto che non ha commesso, descriveva se stesso nell’autobiografia. Carter è morto domenica a Toronto, la città dove risiedeva da molti anni, attorniato dagli amici della sua nuova vita, avrebbe compiuto 77 anni a maggio ed è stato uno dei personaggi simbolo di una stagione di battaglia del movimento nero contro le ingiustizie della società statunitense (gli anni delle marce e delle dimostrazioni,dei boicottaggi contro gli sceriffi armati, gli idranti e i cani poliziotto).

Carter ha passato un terzo della sua vita tra le sbarre, finito in prigione per tre furti commessi da ragazzo e per tre omicidi che non ha mai compiuto ma di cui venne accusato , senza uno straccio di prova, con dichiarazioni di testimoni fasulli, create dalla polizia, nel clima di guerra civile contro i nazionalisti neri degli anni sessanta, contro tutti quelli che si battevano per i diritti del black people.

Proprio in galera da adolescente (varca i cancelli, per la prima volta, a 14 anni) Carter aveva appreso i rudimenti della nobile arte e col tempo aveva acquistato capacità e potenza tanto da dare una severa lezione al giovane Emile Griffith (che poi diventerà world champion) e George Benton perdendo però il match con la corona continentale in palio contro Joey Giardiello. Vinse 20 dei primi 24 match disputati, combattendo con estrema determinazione e aggressività (i filmati dei suoi match sono di proprietà del grande archivio americano Big Fights Inc.). Nel 1966 venne accusato, insieme ad un amico, John Artis, di aver ucciso tre persone, tre bianchi, in un bar di Patterson, la sua città.

Lui e l’amico vennero condannati all’ergastolo sulla base delle testimonianze di due criminali che giurarono di averli visti aprire il fuoco. Una volta imprigionato, Carter non accettò le regole dell’universo carcerario: rifiutò l’uniforme (portava tuniche africane) e il cibo, si fece crescere la barba, si tagliò i capelli a zero, studiò e scrisse un libro, la sua autobiografia The sixteenth round: from contender n.1 to #45.472 (Il sedicesimo round: da sfidante n.1 a matricola 45472). Il colpo di genio fu inviare una copia del libro a Bob Dylan, fidando nelle sue battaglie per i diritti civili.

L’autore di Blowin’ in the wind andò a far visita in carcere al pugile e fu molto colpito dal suo carattere e dalla sua fierezza. Nacquero così le strofe di Hurricane, la canzone scritta da Bob Dylan, che fece il giro del mondo «Questa è la storia di Hurricane/ l’uomo che le autorità hanno accusato/ di un delitto che non ha commesso. Messo in prigione ma un giorno/ poteva diventare campione del mondo». A quel tempo il movimento d’opinione per salvare Hurricane, aveva già vissuto la sua serata magica, il 9 dicembre del 1975, spettacolo conclusivo della Rolling Thunder Revue al Madison Square Garden.

Dopo aver attraversato gli States, il tour per pubblicizzare il nuovo disco di Dylan (Desire), finì con un concerto di beneficenza per la liberazione di Carter a New York (con dichiarazioni pubbliche, a suo favore, che andavano da Norman Mailer a Candice Bergen), davanti a cinquemila persone. Sul palco, dopo Joan Baez e Joni Mitchell, salì Muhammad Alì con la trovata classica di quegli anni, la telefonata alla prigione del New Jersey, un saluto del pugile. «Sono seduto qui in prigione, nelle viscere di un penitenziario e penso che questo sia un atto davvero rivoluzionario, che tanta gente del mondo là fuori possa riunirsi per un uomo in prigione».

Quasi venti anni è durato il pesante calvario dell’ex pugile dei pesi medi (che aveva fatto anche lo sparring partner di Sonny Liston in gioventù) fino a quando un giovane ragazzo nero, Lazarus Martin, in Canada per studiare, non si appassionò alla sua vicenda, cominciò una fitta corrispondenza con Carter e con l’aiuto di un gruppo di amici avvocati riuscì a rovesciare la sentenza e farlo rimettere in libertà.

E’ la vicenda raccontata nel libro, Lazarus e Hurricane ( Rizzoli, 2000) di Sam Chaiton e Terry Swinton, diventato poi il film The Hurricane di Norman Jewison con Denzel Washington, nella parte del pugile, film moderatamente liberal e politicamente corretto, sempre attuale riandando ai tanti casi giudiziari condizionati da pregiudizi razziali (da Rodney King a Amadou Diallo e naturalmente Mumia Abu Jamal, il giornalista “voce dei senzavoce”, condannato all’ergastolo con un processo “prefabbricato” come quello di Carter).

Uscito di prigione nel 1985 (il giudice della Corte Federale Haddon Lee Sarokin sentenziò che Carter e Artis non avevano avuto un processo equo, affermando che l’accusa era «basata su motivazioni razziali»), l’ex pugile che aveva perso un occhio, in carcere, per un’operazione alla retina, andata male, si impegnò in un’associazione che si batteva per i diritti civili dei carcerati. All’uscita del film, candidato ma non premiato agli Oscar, Carter venne ricevuto dal presidente Bill Clinton e portato in giro a presentare la sua storia dal regista Jewison, finiva per recitare una sua poesia dove invitava a guardare oltre le differenze di colore della pelle, a guardare il proprio vicino come un fratello.

«L’Uragano ha soffiato per venti anni contro le porte della prigione prima che arrivasse un Lazzaro a salvarlo» scrissero allora i giornali nordamericani ma ancora oggi le statistiche Usa sui detenuti condannati all’ergastolo o alla pena capitale ci dicono che la gran parte di loro sono sotto la soglia di sussistenza, quindi in cattive condizioni economiche, e in gran parte neri, ispanici, nativi d’America o di altre minoranze etniche. Il terribile dramma di Hurricane va in scena ancora ogni giorno.