Carpaccio, caso difficile di un fiabesco

«Su Vittore Carpaccio sono tutti d’accordo: è un pittore che piace. (…) Ma per la critica egli è un caso difficile». Si apriva con queste righe il catalogo della mostra su Carpaccio tenutasi nell’autunno del 1963 a Palazzo Ducale, nella stessa sede dove ha da poco inaugurato una nuova monografica sul pittore curata da Peter Humfrey, Andrea Bellieni e Gretchen A. Hirschauer (Vittore Carpaccio. Dipinti e disegni, fino 18 giugno, catalogo Marsilio Arte).

Caso difficile, dunque, quello del pittore veneziano, perché complicato da inquadrare nella parabola evolutiva della pittura veneziana del Quattrocento. Nato a metà degli anni sessanta, Vittore Carpaccio (italianizzazione del suo cognome Scarpazza) crebbe e si formò in uno dei momenti più fervidi della cultura artistica veneziana, tra i fratelli Giovanni e Gentile Bellini, Antonello da Messina, Albrecht Dürer, ma anche tra gli influssi degli artisti ferraresi e centro italiani. Ben presto, invece di assestarsi sulla produzione di opere per la devozione privata, come molti dei suoi illustri colleghi, Vittore sceglie la strada del mercato dei grandi cicli di teleri per le Scuole di devozione cittadine e imposta il suo stile sulla composizione di grandi racconti fantastici, che mescolano elemento religioso e cavalleresco, e ambienta le storie in paesaggi fiabeschi e raffigurazioni di natura sognante. Manca in mostra, per chiare ragioni di intrasportabilità dalle Gallerie dell’Accademia, proprio il Ciclo di Sant’Orsola, esordio pubblico di Carpaccio, evocato da riproduzioni e qualche cenno grafico.

Vero fulcro della prima sala è la ricomposizione del pannello a sviluppo verticale composto dalla Caccia in valle (dal Getty Museum di Los Angeles) e dalle Due Dame (dal Museo Correr di Venezia), un’opera che originariamente doveva costituire una sorta di porta a soffietto, di paravento, dipinta su entrambi i lati. Il ramo di giglio che compare isolato nella laguna, dove i nobili tirano con l’arco agli uccelli, si congiunge così al suo vaso, appoggiato alla balaustra di un palazzo veneziano, dove le bionde dame attendono, mentre giocano con i cani, il ritorno dei cacciatori. L’aria è tersa, i colori brillanti, i dettagli raffinati, e la composizione dimostra la capacità del pittore di gestire gli spazi all’interno del campo pittorico.

Cercano di sopperire alla mancanza dei teleri narrativi le storie dipinte in opere di più piccolo formato, non sempre in buone condizioni conservative, che lasciano però intuire i serrati ritmi compositivi, le dinamiche dei racconti e qualche straordinario particolare, come la coppia formata dal vecchio orientale barbuto con l’alto copricapo bianco e la veste damascata, vicino al soldato biondo, dotato di alabarda e cinquedea, che vediamo di spalle, nel suo giacchetto di fustagno marrone borchiato e con la berretta decorata da sottili piume bianche. Chissà come doveva presentarsi questa frammentaria tavola degli Uffizi nella sua dimensione originale.

È stata invece ricomposta, in una sala a lei dedicata, l’intima decorazione della Scuola degli Albanesi, oggi divisa tra Venezia, Bergamo e Milano. I sei teleri dipinti nei primi anni del Cinquecento restituiscono quell’idea di ‘mito religioso’ che era la cifra distintiva del pittore: edifici fantastici, iscrizioni, scale, marmi, tessuti, tappeti e animali fanno da sfondo alle storie della vita della Vergine, nelle quali i volti dei protagonisti sono pacati, sereni, mai sofferenti nemmeno nell’ultima scena, dove il cadavere di Maria avvolto nel tessuto blu campeggia in primo piano. E sembra di vedere «il Carpaccio, lucido spettatore che non batte ciglia, non parteggia, raffigura soltanto» di cui parlava Longhi nel 1946.

La protagonista della sala, però, sembra essere una dama di spalle, che viene da Washington, una nobildonna vestita di rosso e di giallo, con il capo coperto da un lino e una impalpabile veletta. Proprio attorno a quel volto di profilo, che si staglia nitido sul cielo azzurro, si intravede l’aureola dorata. Che sia forse la Vergine intenta nella lettura di un libro, mentre il Bambino siede poco lontano da lei? Oppure una santa, come in un disegno di poco precedente?

Lungo tutto il percorso espositivo lo spettatore è accompagnato dalla produzione grafica dell’artista, vasta, ben conservata e rivelatrice del suo modus operandi. Chiarito forse meglio nel catalogo della mostra che non nei pannelli di sala (dove questa spiegazione arriva solo nel sesto ambiente), quello dei disegni è un tema cruciale per comprendere l’attività di Carpaccio.

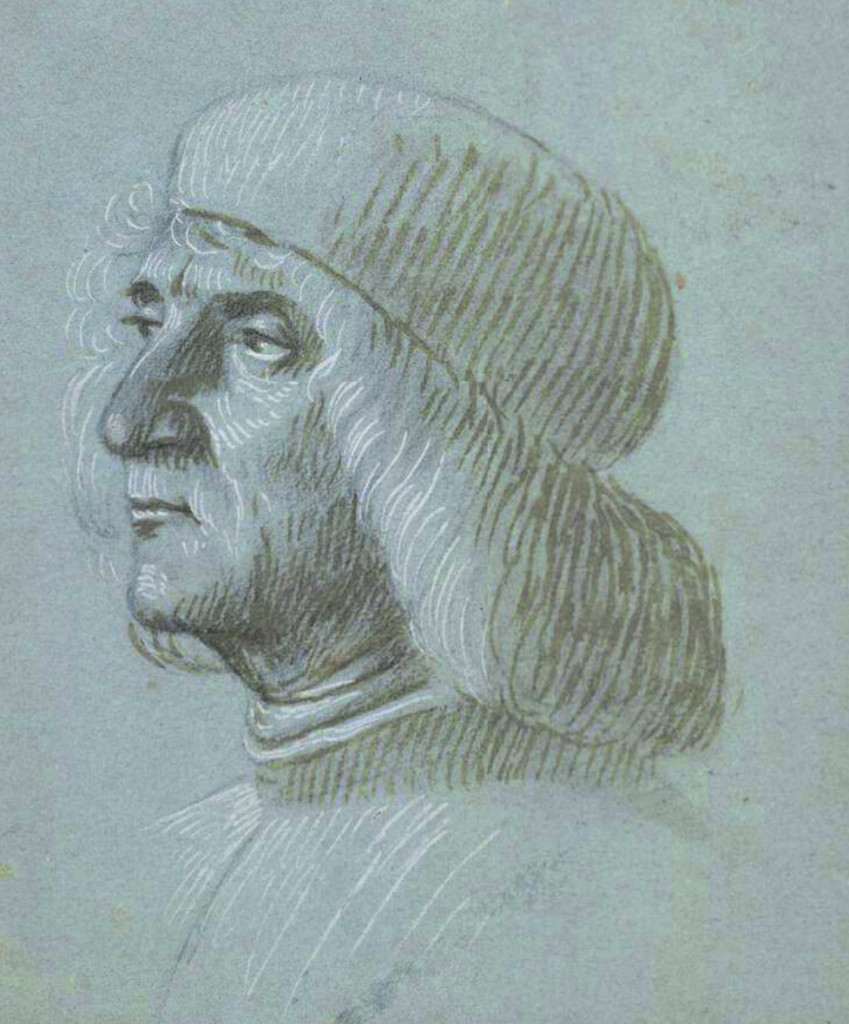

Il corpus grafico del pittore è straordinariamente ampio per l’altezza cronologica nella quale operò e la permanenza di questi disegni nella bottega dei figli, soprattutto Benedetto, non è sufficiente a spiegarne l’abbondanza. Non solo tanti, ma anche sorprendentemente variegati per qualità e aspetto, perché le fasi di ideazione dei suoi racconti dipinti cominciavano proprio dalla carta: inizialmente abbozzava a sanguigna le strutture, le cornici, le scatole prospettiche, le prime idee di organizzazione degli spazi, poi tornava a meditarci con la matita, e con qualche tocco di inchiostro, per meglio definire i volumi, gli equilibri di pieni e vuoti, i movimenti dei suoi personaggi. Infine, su carta azzurra, con matita, pennello, inchiostro e lumeggiature di biacca, studiava i panneggi, le armature, le acconciature, i volti, una sorta di vocabolario di figure e teste.

La redazione consiglia:

Ruskin e James, il gusto dei teleriSono proprio questi disegni di teste, talvolta così caratterizzate da sembrare ritratti, a suggerire come ci sia ancora molto lavoro da fare per sciogliere il nodo del Carpaccio ritrattista, in mostra testimoniato solo da un busto del doge Leonardo Loredan e dalla Gentildonna di Denver, con la capigliara e un libro stretto nella mano.

Sul finale si colgono frenate e accelerazioni. Nel San Giorgio dell’omonima abbazia isolana ci troviamo davanti a una pala quadra ancora pienamente quattrocentesca dipinta però su una tela grezza a trama grossa già così cinquecentesca, che nella metafisica predella, sulla quale si leggono la firma e la data del 1516, diventa quasi parte della rappresentazione, tanto è evidente. Con la morte di Bellini, poi, Carpaccio dimostra un lampante avvicinamento ai modi del maestro, come nella Fuga in Egitto a lungo attribuita proprio a Giovanni. Per poi virare repentinamente verso tentativi di monumentalità che apre ormai a un’altra stagione, come dimostra il San Paolo di Chioggia avvolto nell’ampio panneggio rosso, ambientato però in un prato fiorito ancora miniaturisticamente fiammingo.

Una produzione, soprattutto questa degli ultimi anni, che deve probabilmente fare i conti con una committenza che non era subito riuscita ad aggiornarsi sulle ultime tendenze giorgionesche e richiedeva ancora una pittura calata nella comfort zone della tradizione belliniana.

Si sente la mancanza dei grandi capolavori di Vittore, come la Meditazione del Metropolitan Musem di New York, come il Cavaliere Thyssen di Madrid, la veneziana pala di San Vidal o l’onirica, e terrificante, Preparazione al sepolcro di Berlino (in parte esposti, invece, nell’edizione americana della mostra, che ha preceduto quella italiana), perché non bastano a sostituirli i lavori fatti per i territori dell’Istria e della Dalmazia, che risentono in parte del dislivello dettato dalle dinamiche tra centro e periferia.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento