Caro Luigi, ci manchi da vent’anni

Manifesto Nel 2003, in piazza Campo dei Fiori, a Roma, salutavamo Luigi, da tutti considerato «il maestro», l’unico che poteva insegnarci questo lavoro senza dare lezioni. Bastava osservare la quantità di fogli appallottolati nel cestino per capire la fatica della sua inimitabile scrittura.

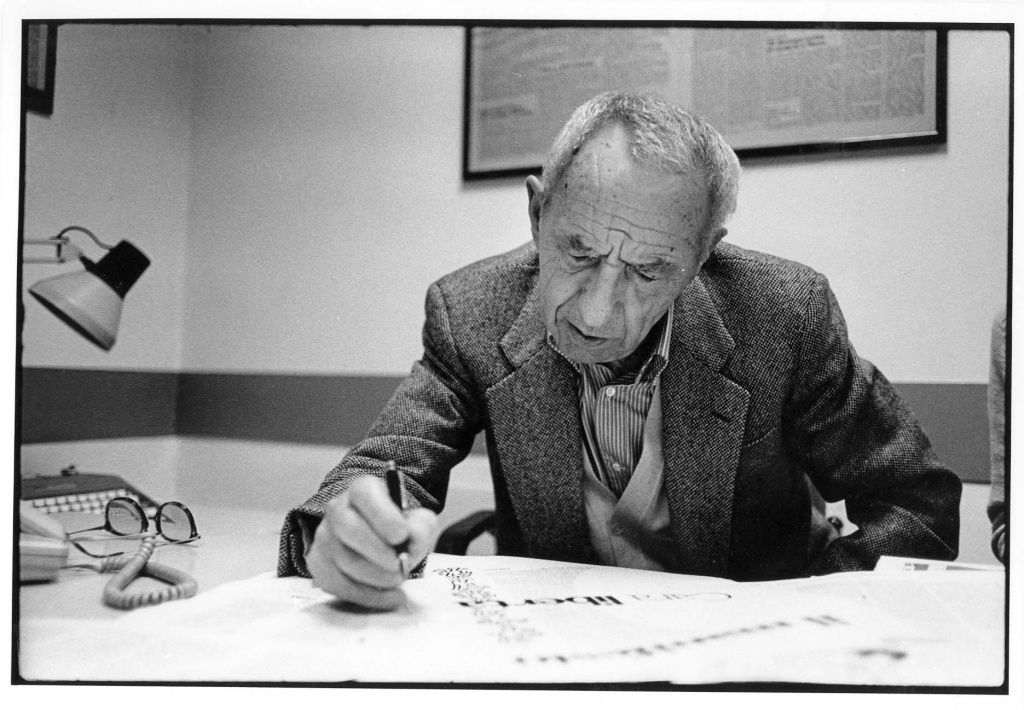

Luigi Pintor

Luigi PintorManifesto Nel 2003, in piazza Campo dei Fiori, a Roma, salutavamo Luigi, da tutti considerato «il maestro», l’unico che poteva insegnarci questo lavoro senza dare lezioni. Bastava osservare la quantità di fogli appallottolati nel cestino per capire la fatica della sua inimitabile scrittura.

«Era solo un giornale, ma per noi era molto di più, ed entrarci non era una scelta di mestiere, ma un arruolamento volontario… una comunità e una scuola, una frontiera dove lo stato d’emergenza è quotidiano per definizione». (da Servabo di Luigi Pintor).

Vent’anni fa, in piazza Campo dei Fiori, a Roma, salutavamo Luigi, da tutti considerato «il maestro», l’unico che poteva insegnarci questo lavoro senza dare lezioni. Bastava osservare la quantità di fogli appallottolati nel cestino per capire la fatica della sua inimitabile scrittura. La tradizionale cartella di 30 righe e 60 battute fu sostituita da una di 20 righe, un chiaro invito alla sintesi perché «c’è sempre una riga su tre di troppo». L’imperativo categorico alla brevità (battaglia persa) legata a filo doppio alla semplicità (sostanza morale) perché si scrive per parlare a tutti, anche a chi legge con difficoltà. E quindi la lotta politica era fedele compagna di un pragmatico realismo.

Non è difficile immaginare quanto ci manchi la sua voce, il suo lucido pessimismo («la sinistra è morta»), la sua convinzione di vivere in un paese di destra (non aveva bisogno di Meloni per saperlo). Ma non al punto di non salvare l’essere umano, come scrisse in epigrafe al secondo dei suoi libri autobiografici, La signora Kirchgessner: «Si può essere pessimisti riguardo ai tempi e alle circostanze, riguardo alle sorti di un paese o di una classe, ma non si può essere pessimisti riguardo all’uomo». Per questo, a 20 anni dalla sua morte e a più di 50 dalla nascita, il manifesto ci prova ancora.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento