Barye, la verità del figlio del Sahara

Aniimal House, Ottocento francese: il leone di Antoine-Louis Barye Fondatore della scultura «animalier», ci ha lasciato, accanto al coetaneo Delacroix, le immagini più iconiche di questa fiera così legata ai sentimenti romantici. Dopo i moti del 1830 Luigi Filippo gli ordinò, quale allegoria della nuova monarchia, il «Leone che sconfigge il serpente»

Antoine-Louis Barye, "Lion au Serpent", modellato nel 1832, statuetta eseguita probabilmente nel 1847 o 1848, New York, Metropolitan Museum of Art

Antoine-Louis Barye, "Lion au Serpent", modellato nel 1832, statuetta eseguita probabilmente nel 1847 o 1848, New York, Metropolitan Museum of ArtAniimal House, Ottocento francese: il leone di Antoine-Louis Barye Fondatore della scultura «animalier», ci ha lasciato, accanto al coetaneo Delacroix, le immagini più iconiche di questa fiera così legata ai sentimenti romantici. Dopo i moti del 1830 Luigi Filippo gli ordinò, quale allegoria della nuova monarchia, il «Leone che sconfigge il serpente»

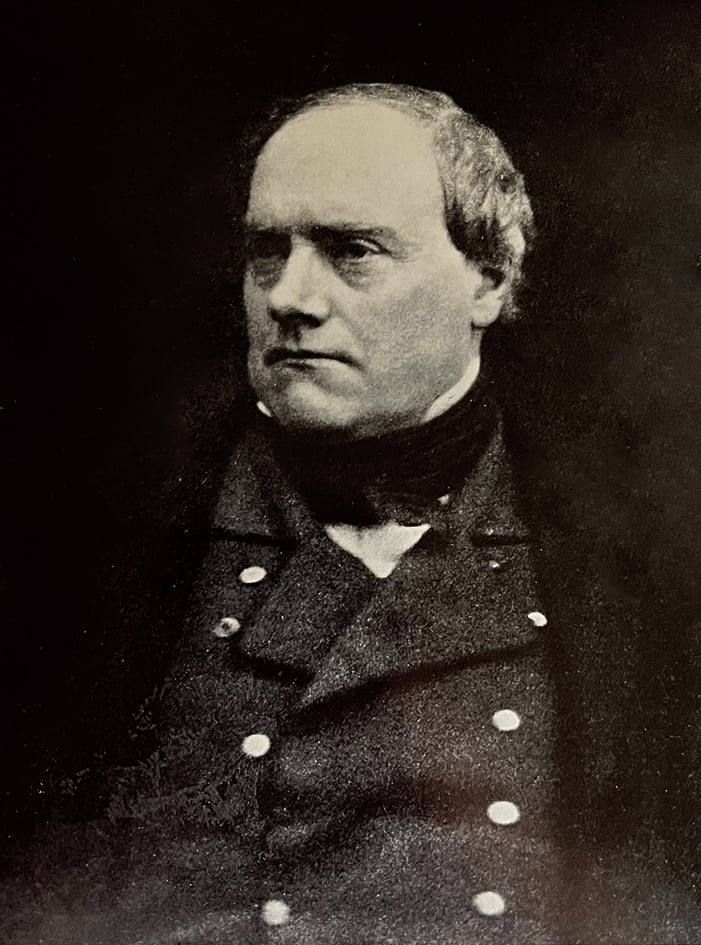

L’assoluta iconicità del Discobolo fa spesso dimenticare che l’opera di Mirone più nota, o comunque più celebrata attraverso epigrammi ed ecfrasi, era, per gli Antichi, quella Giovenca di cui oggi non siamo nemmeno in grado di ricostruire l’aspetto attraverso copie di età romana. Ma d’altronde della perizia degli scultori greci e romani nel campo della scultura animalier – ante litteram, ben inteso – ci rimangono esempi superbi, dall’Ariete bronzeo del Museo Archeologico di Palermo (III secolo a.C.) fino al Caprone in marmo di età imperiale della collezione Torlonia (già Giustiniani). Non sarebbero poi mancate incursioni in quel genere non ancora codificato come tale da parte, ad esempio, dei bronzisti padovani del Rinascimento (a partire da Andrea Riccio) o di quelli fiorentini, da Tribolo fino a Giambologna e ai suoi seguaci (da Pietro Tacca a Francesco Susini); ma se – come si vede in queste stesse pagine – pittori specialisti di animali se ne incontrano, tanto in Italia quanto Oltralpe, già dal Seicento, per la scultura si deve attendere in questo senso il Romanticismo francese; anzi, più specificatamente, Antoine-Louis Barye (Parigi, 1796-1875), che può senz’altro indicarsi come il padre di questo genere nelle arti plastiche.

«Il leone è morto. Al galoppo… vi aspetto»: così, nell’ottobre 1828, il suo coetaneo Delacroix esortava Barye a raggiungerlo per studiare dal vero un leone dell’ammiraglio Henry de Rigny, che tanti anni prima aveva preso parte alla campagna d’Egitto di Napoleone, e che nel 1830 sarebbe stato ancora protagonista di quella d’Algeria: David era morto nel 1825, e mentre al Neoclassicismo si avvicendava il Romanticismo, cresceva contemporaneamente l’Orientalismo, di cui proprio Delacroix, con le sue Donne d’Algeri (1834), sarebbe stato uno dei massimi rappresentanti. Già Géricault, oltre ai suoi purosangue, si era dedicato a una nuova raffigurazione, sempre dal naturale, degli esotici leoni (da sempre, peraltro, oggetto d’interesse degli artisti, da Bernini a Canova), ma sarebbero stati proprio Delacroix e ancor più Barye a lasciarci le immagini più iconiche di quelle fiere così legate all’immaginario romantico.

Lo scultore – che aveva alle spalle una breve carriera come ritrattista – fece scalpore al Salon del 1831 esponendo un grandioso modello in gesso di una Tigre che divora un coccodrillo, ovvero una versione ultra-esotica di un motivo da sempre caro alla plastica occidentale, quello cioè del leone che azzanna un cavallo (si ricordino il gruppo in marmo di età imperiale dei Musei Capitolini, e poi i molti bronzetti di scuola giambolognesca). Delécluze, un raggelato allievo di David forse più noto come critico che non come pittore, commentò a caldo: «la vita è resa con tanta forza e tanta passione in questi due animali che noi non esitiamo a guardare questo gruppo come l’opera di scultura più forte e migliore del Salon»; un altro visitatore arrivò a scrivere che «la verità di questo pezzo è tale che, dopo averlo visto, si è ancora inseguiti da un odore di serraglio». Si comprende bene come la forza di Barye fosse proprio nella capacità di evocare animali e terre lontane, per le quali crescevano allora curiosità e passione.

All’indomani della presa di Algeri, nel 1830, erano giunti a Parigi cinque leoni e otto leonesse per la ménagerie del Louvre, e sull’onda del clamore suscitato da quegli eventi, due anni dopo Delacroix sarebbe partito alla volta dell’Africa, primo di quella lunga schiera di pittori conquistati dal Maghreb che arriva fino a Matisse e Klee. Quello di Barye, in realtà, è il classico esempio di un esotismo sognato, o piuttosto addomesticato per il pubblico borghese della Parigi della Monarchia di luglio: Antoine-Louis non era certo uno spirito avventuroso, e avrebbe lasciato la sua città solo dopo la guerra franco-prussiana del 1870. Invece di partire alla volta dell’Algeria come il suo amico, egli si sarebbe limitato negli anni sessanta ad affittare una casetta nella foresta di Barbizon, vicino a quella dell’amico pittore Millet, frequentando gli altri paesaggisti di quella scuola (da Corot a Rousseau).

La carriera di Barye fu lunga e fortunata, ma la sua produzione – vista oggi retrospettivamente – appare senz’altro un po’ ripetitiva, quella sostanzialmente di un routinier che replicò le sue invenzioni, quasi sempre in formato ridotto. Ed è proprio a quegli anni trenta prima rievocati che risalgono le sue creazioni più originali, sulle quali visse poi di rendita. Fu il ‘Re dei francesi’ asceso al trono dopo i moti del luglio 1830, Luigi Filippo, a ordinargli una versione monumentale in bronzo (avrebbe dovuto essere in marmo, ma Barye non era certo uno specialista della scultura per via di levare) del Leone che sconfigge il serpente, presentato al Salon del 1833 e subito visto come un’allegoria della nuova monarchia: destinato a ornare i Giardini delle Tuileires si trova oggi in uno dei grandi cortili coperti del Louvre. Tre esemplari da salotto di questa fortunatissima invenzione si trovano oggi al Metropolitan Museum, attestazione sia del particolare successo arriso a Barye negli Stati Uniti, sia della scala industriale con cui furono prodotti questi bronzetti a partire dal 1845. In quell’anno, infatti, lo scultore aveva ceduto i diritti per la riproduzione delle sue invenzioni a una ditta dalla quale solo nel 1857 sarebbe stato in grado di riacquistarli.

Nel 1861 il magnate William Walters conobbe Barye a Parigi e ne divenne il maggiore committente, assicurandogli un successo oltreoceano pari solo a quello di Rodin. Ancora oggi alla Walters Art Gallery di Baltimora si conserva il nucleo più significativo di bronzi licenziati direttamente dal maestro, a partire da quelli assai elaborati con Scene di caccia originariamente ordinati dal figlio di Luigi Filippo, il duca di Orléans, come sontuoso surtout de table: quintessenza, cioè, di quell’esotismo un po’ posticcio, oggi forse passato di moda, che seppe sedurre schiere di collezionisti, da Anatole Demidoff fino a John Pierpont Morgan.

È allora forse paradossale che le proposte avanzate da Barye ai Salon dal 1837 al 1848 non fossero mai accolte, quasi la cultura accademica ufficiale non gli perdonasse quel suo essere soprattutto un produttore seriale di soggetti sempre un po’ simili tra loro. Ingres sarebbe scomparso solo nel 1867, ed è facile immaginarsi quale potesse essere la considerazione che quel maestro aveva per Barye. D’altronde lo stesso Delacroix, che era stato così legato allo scultore da giovane, quando nel 1857 buttava giù degli appunti per un dizionario delle arti che aveva in animo di stilare, alla voce ‘animali e cavalli’ avrebbe annotato: «Non dovrebbero essere trattati con la meticolosità di un disegno zoologico, soprattutto quando il dipinto o la scultura appartiene al genere monumentale. Géricault conosce troppo bene. Rubens e Gros sono superiori. I leoni di Barye, poveri. L’Antico è il modello che deve essere seguito qui, come in qualsiasi altra cosa».

Il nome di Barye già allora era indissolubilmente legato alla raffigurazione dei leoni, giudicati però sfavorevolmente rispetto – si immagina – non solo a quelli di Rubens, ma anche a quelli di chi scriveva. Ma quanto diversa era stata la recezione, nel 1833, di quello che aveva imposto l’artista: «non è il quadrupede diventato ormai fragile e malaticcio che le nostre cure fanno sopravvivere a stento nel Jardin des Plantes sotto un cielo grigio; è il figlio del Sahara». D’altronde, negli anni cinquanta, ai vagheggiati deserti e savane di Barye o Delacroix, si andavano sostituendo le più domestiche mucche e capre di Rosa Bonheur (1822-’99), che con la Fiera dei cavalli del 1855 segnava una pietra miliare nella storia del genere animalier: quel capolavoro approdato al Metropolitan già nel 1887 (dono di Cornelius Vanderbilt) è la quintessenza dell’impressionante verità attinta dal secondo Ottocento francese: il confronto con i leoni di Barye restituisce lo scarto tra quel naturalismo romantico ancora debitore persino di Rubens e il nuovo realismo dell’età di Courbet.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento