Zülküf e gli altri: morire in cella per non essere più isolati

Kurdistan Da novembre sono oltre 7mila i curdi che rifiutano il cibo dentro e fuori le carceri turche. Negli ultimi mesi otto detenuti si sono tolti la vita come estremo gesto di protesta

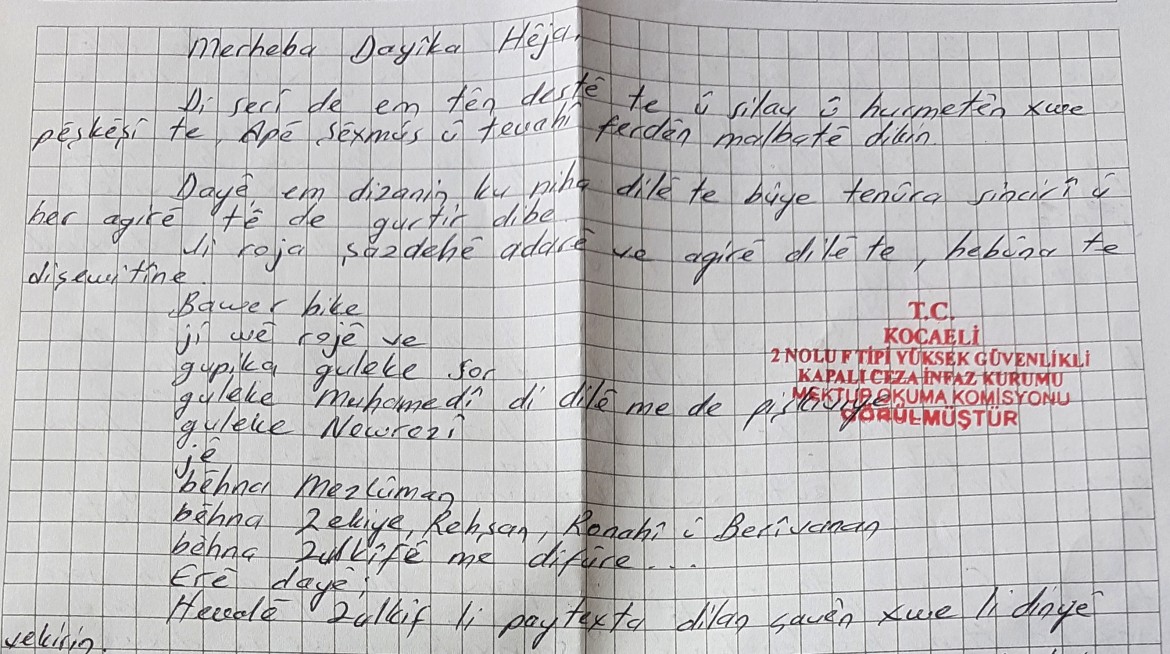

La lettera dei compagni di prigionia alla famiglia di Zulkuf, con il timbro del carcere turco di Kocaeli

La lettera dei compagni di prigionia alla famiglia di Zulkuf, con il timbro del carcere turco di KocaeliKurdistan Da novembre sono oltre 7mila i curdi che rifiutano il cibo dentro e fuori le carceri turche. Negli ultimi mesi otto detenuti si sono tolti la vita come estremo gesto di protesta

Nei giorni subito seguenti le elezioni amministrative turche del 31 marzo, a Diyarbakir, nonostante il risultato vittorioso del partito pro-curdo Hdp, nessun festeggiamento ufficiale è stato indetto e la vita cittadina continua a scorrere uguale a sempre.

Niente sembra essere successo, nonostante i risultati elettorali siano abbondantemente a sfavore dell’Akp, il partito di maggioranza del presidente Erdogan che governa con misure sempre più restrittive per i cittadini e la democrazia e si è reso responsabile di una crescente crisi economica che colpisce prepotentemente il Paese e fa aumentare il numero di famiglie in difficoltà.

È solo un’atmosfera di facciata. Dietro alla parvenza di normalità tutto è in fermento con premesse che non lasciano presagire segni positivi: a distanza di pochi giorni dalle elezioni sono stati contestati dal governo di Ankara i neo-eletti sindaci di Diyarbakir, cuore del Kurdistan turco, segno di una possibile ripresa dell belligeranza governativa contro l’area curda, non solo qui.

Come conseguenza di uno scontro politico che in un paio di anni ha condotto in prigione oltre 10mila membri e sostenitori dell’Hdp, da novembre 2018 è stato lanciato uno sciopero della fame che velocemente si è esteso a circa 7mila adesioni. L’iniziativa è decollata grazie al coraggio di Leyla Güven, deputata Hdp arrestata a gennaio 2018 per aver criticato l’operazione militare turca «Ramoscello d’olivo» contro il cantone curdo di Afrin in Siria del Nord: invasione del territorio e violenti scempi contro i civili.

Con lo slogan «La richiesta di Leyla Güven è la nostra richiesta», lo sciopero attivo dei detenuti politici si è allargato a macchia d’olio anche fuori dagli luoghi di detenzione raggiungendo molte nazioni europee e Stati oltreoceano, dove si contano ormai circa 250 scioperanti, di cui alcuni anche in Italia dal 21 marzo scorso, giorno di Newroz, il capodanno curdo.

L’obiettivo primario dello sciopero della fame a tempo indeterminato – per i quali tutti sono pronti a dare la vita – è ottenere la revoca dell’isolamento perpetrato sul detenuto Abdullah Öcalan, leader del Pkk, colui che legittimano come loro portavoce politico e identificato come principale soggetto per una soluzione di pace tra la Turchia e il popolo curdo. A Öcalan viene vietata dal 2011 ogni assistenza legale e dal 2016 ha ottenuto una sola visita di pochi minuti dal fratello.

Questo tipo di lotta, silenziosa e piena di disturbi fisici che si generano mentre si procede con l’astensione dal cibo – considerando che oltre il 50esimo giorno si è in pericolo di vita – non è una novità nel panorama delle proteste dei detenuti curdi. Ma se lo sciopero della fame è l’unico metodo di protesta lecito utilizzabile in carcere, porta con sé elementi tristemente differenti: dal 16 marzo scorso otto detenuti e un uomo curdo residente in Germania si sono tolti la vita con l’intenzione di acuire la protesta e lanciare un monito più forte alla società politica occidentale che, inaspettatamente ma senza sorprese, si mostra rinchiusa in un rigoroso silenzio.

Questo atteggiamento è attribuibile soprattutto alle istituzioni europee alle quali il popolo curdo si è appellato più volte per la difesa dei diritti umani e anche in virtù delle molte corrispondenze con il governo turco. Il silenzio dell’Unione europea si traduce in una grave responsabilità nei confronti degli scioperanti, con la vita di moltissimi ormai appesa a un sottile filo tra la vita e la morte.

Il primo caduto si chiamava Zülküf Gezen, un ragazzone di 28 anni di Diyarbakir. Sono seguiti Ayten Becet, Medya Cinar, Yonca Akici, Ugur Sakar, Siraç Yuksek, Ümit Acar, Zehra Saglam e, l’ultimo, Mahsum Pamay, di soli ventidue anni.

Piove a Dyiarbakir, il traffico è intenso e l’autobus, diretto verso una recente periferia di centinaia di palazzoni tutti uguali con cui si è allargata la città, è lento e affollato. La famiglia di Zülküf ha accettato una visita per raccontare la storia del figlio detenuto – il mezzano di tre maschi – che risoluto ha preso per primo la grave decisione di togliersi la vita in segno di protesta.

La madre, velo bianco candido in testa, non riesce a trattenere la sua pena – le si legge negli occhi – ma si esprime fiera per questo figlio che non ha avuto paura neanche della morte per la causa in cui credeva. Il tè è obbligatorio e tra una foto e l’altra di Zülküf in tenera età – bambino nato in mezzo a ciò che sembra appropriato definire guerra civile – i parenti chiedono non che sia fatta giustizia, bensì che la scomparsa prematura – insieme agli altri otto caduti – non venga dimenticata, che rimanga la memoria per un gesto che possa almeno risvegliare le coscienze dei governi e spronare alla lotta tutti coloro che credono in un mondo migliore, contro autoritarismi e violazione dei diritti, non solo della resistenza curda.

La famiglia di Zülküf non è abituata ad avere giustizia, non l’ha mai nominata e probabilmente neanche presa in considerazione: forse è per questo che non ha altri messaggi da consegnare oltre alla memoria per il figlio e le altre giovani vite perse nelle celle di isolamento delle prigioni turche. Una modalità che non ricorre abituale nella vita dei cittadini occidentali ma, per chi vuole recepire, risulta un messaggio più che esplicito, chiarissimo.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento