Walter Benjamin e le pietre dell’apocatastasi

Ultraoltre La salvezza di tutti gli esseri attraverso il ritorno allo stato originario

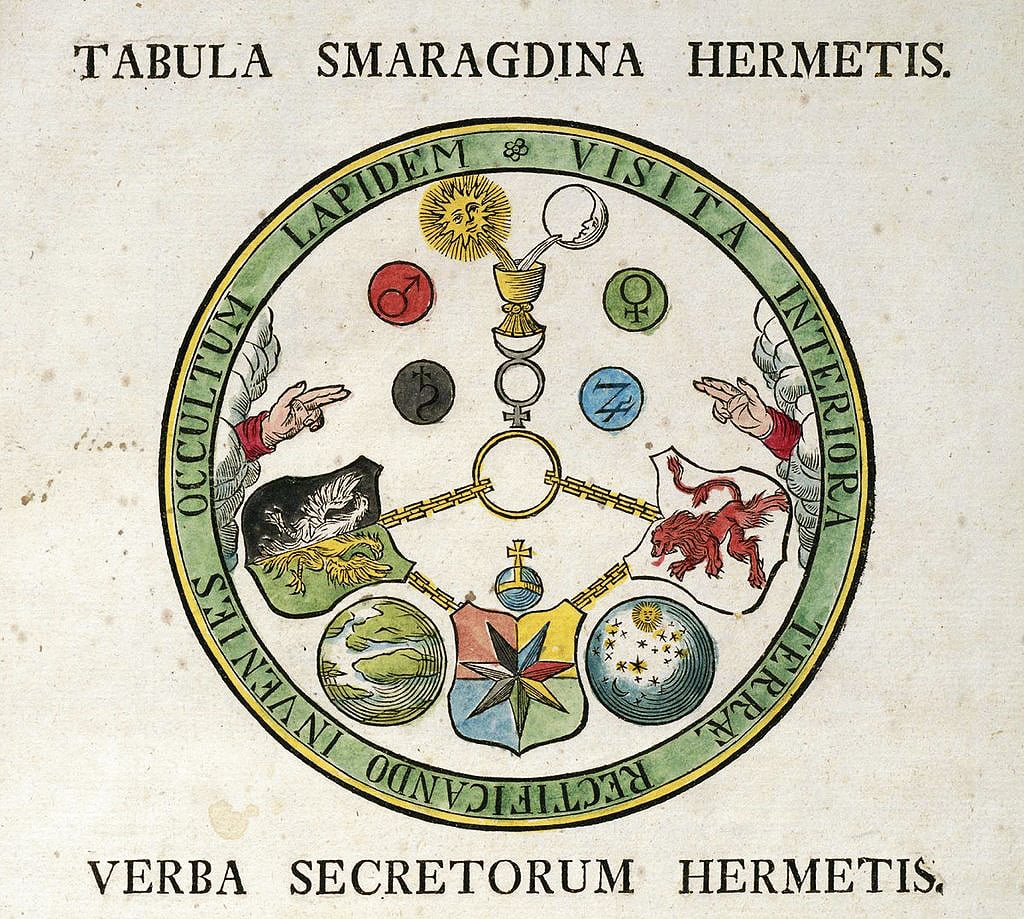

Schema alchemico del V.I.T.R.I.O.L.

Schema alchemico del V.I.T.R.I.O.L.Ultraoltre La salvezza di tutti gli esseri attraverso il ritorno allo stato originario

Ad un certo punto del folgorante saggio sull’opera di Nikolaj Leskov, Walter Benjamin ci introduce alla sua originalissima idea di apocatastasi: la salvezza universale attraverso il ritorno di tutti gli esseri alla pienezza originaria. Il sentiero che invita a percorrere da quel momento è, come spesso nel suo stile, notturno e sotterraneo: pieno di oscure analogie minerali e necriche metafore che però, alla fine, seguendo la mappa tracciata dal suo immaginario messianico, ci porteranno alla luce di una splendente verità.

Come guida naturale del tortuoso cammino, Benjamin staglia dai racconti di Leskov quella particolarissima figura che egli chiama «il giusto». Incarnazione complessa perché estremamente sfaccettata, maschera di volta in volta diversa – il buffone, lo scemo del villaggio, il viaggiatore, l’artigiano, il briccone – il giusto ha, però, un’essenza costante che si trasmette di personaggio in personaggio come in quelle Pathosformel che Warburg cercò di incasellare nel suo favoloso atlante Mnemosyne.

Per distillare questa essenza Benjamin parte da Bloch – che come lui aveva difficili rapporti con i francofortesi – citandone l’interpretazione del mito di Filemone e Bauci, nel quale si descrive la figura del giusto come colui, o colei, che portando con sé un tocco gentile, lo fa amico di tutte le cose. La madre di Leskov stesso ad esempio «che non poteva infliggere una sofferenza a nessuno, neppure agli animali. Non mangiava carne né pesce, tanta era la sua compassione per le creature viventi». Il giusto, conclude Benjamin, è allora il portavoce delle creature ed insieme la sua più alta incarnazione. E così vediamo che la sua essenza immutabile è quella di un essere «favolosamente scampato alla follia del mondo» e che, proprio mercé questa sua caratteristica, è in grado, attraverso i suoi racconti, di portare un annuncio di salvezza, di apocatastasi.

«Apocatastasi» è un termine dalle molteplici accezioni a seconda degli ambiti in cui viene usato. Letteralmente significa «ritorno allo stato originario», oppure «reintegrazione». Nella filosofia stoica, ad esempio, si collega alla «dottrina dell’eterno ritorno»: quando gli astri assumeranno la stessa posizione che avevano all’inizio dell’universo. Per il neoplatonismo, invece, l’apocatastasi è qualcosa di più spirituale, cioè il ritorno dei singoli enti all’unità originaria, all’Uno indifferenziato da cui l’intero insieme delle cose manifestate proviene; è ciò che gli gnostici chiamerebbero il Pleroma. Questa idea si inserisce appieno all’interno del tema, prettamente religioso, della Caduta: l’allontanamento dell’uomo dalla sua originaria comunione con l’Assoluto, col Divino, ma anche di un suo possibile ritorno alla pienezza edenica originaria. Nella teologia dei primi Padri della Chiesa il suo teorico è Origene.

Dice allora Benjamin: «Una parte importante, in questa dogmatica [della chiesa greco-ortodossa], è svolta, com’è noto, dalle teorie di Origene, respinte dalla chiesa romana, sull’apocatastasi: l’ingresso di tutte le anime in paradiso. Leskov era molto influenzato da Origene. Egli si proponeva di tradurre la sua opera Sulle cause prime. In armonia con la fede popolare russa, egli interpretava la resurrezione più che come una trasfigurazione, come la liberazione da un incantesimo, in senso affine a quello della favola». Benjamin, dunque, è qui teso a mettere in rilievo, anzi diremmo a dispiegare pienamente, non tanto il senso teologico, escatologico, del termine, quanto il suo potenziale immaginale, evocativo, metaforico, grazie al quale egli può farci vedere, nei personaggi della narrativa leskoviana, «l’apogeo della creatura» ed allo stesso tempo «un ponte fra il mondo terreno e ultraterreno», costruito attraverso l’atto creativo, poietico, del racconto.

Ma, per la nota verità metafisica secondo cui «ciò che è in alto è come ciò che è in basso», «il giusto» collega sia le vette, gettando un ponte tra il modo terreno e quello ultraterreno, sia le voragini nascoste nelle viscere della terra con ciò che avviene in superficie. «La gerarchia creaturale, che ha nel giusto la sua cima più alta, sprofonda in gradini successivi nell’abisso dell’inanimato. Dove bisogna tener presente un fatto particolare. Tutto questo mondo creaturale non si esprime tanto, per Leskov, nella voce umana, ma in quella che si potrebbe chiamare, col titolo di uno dei suoi racconti, la voce della natura». E dunque eccolo presentarci una di quelle intuizioni che collegheranno la figura del giusto, inteso come interprete della «voce della natura» e della salvezza, alle sue rappresentanze più elementari e sotterranee. «Quanto più Leskov discende lungo la scala della creature, tanto più chiaramente la sua concezione si avvicina a quella dei mistici». Ed a questo punto, con uno dei suoi scarti spettacolari, Benjamin passa a parlare del racconto di una pietra che racchiuderebbe una profezia: l’Alessandrite.

L’Alessandrite e la pulce di acciaio

Il racconto di Leskov citato da Benjamin, si intitola come la pietra che ne è protagonista. Narra di un tagliatore di pietre di nome Wenzel che ha raggiunto nel suo lavoro vette eccelse, paragonabili a quelle degli argentieri di Tule che ferrarono la famosa «pulce di acciaio» capitata nelle mani dello zar Nicola I. Qui una breve digressione è d’obbligo poiché questa pulce, questa «ninfosoria» come viene definita nel racconto, caricabile a molla e di grandezza naturale, pare esista davvero e sarebbe ammirabile nel Museo delle armi in città. Uno scrittore italiano contemporaneo dice di averla vista. Chi ama Tolstoj conosce Tule, dato che la sua famosa residenza, Jasnaja Poljana e la sua tomba, si trovano da quelle parti. La storia è semplice ma suggestiva: il fratello della zar Nicola I, Aleksàndr Pàvlovic, riceve in dono dagli «inghilesi» questo manufatto, una «ninfosoria» appunto, fatta di acciaio brunito che, mercé una piccola chiavetta inserita nella pancia, può essere caricata e dunque muoversi come una vera. Alla morte del fratello la pulce meccanica passa all’Imperatrice vedova Elisavéta Alekséevna che però, stretta nel suo lutto inconsolabile, decide di inoltrarla al nuovo sovrano. Il novello zar Nicolàj Pàvlovic in un primo tempo la trascura, per impellenti questioni di stato, poi si impunta e cerca di trovare il modo di eguagliare, o meglio, superare la bravura degli odiati «inghilesi». E dunque ordina ad un suo uomo di fiducia di raggiungere i famosi argentieri di Tule, rinomati per la loro maestria, e vedere cosa potessero fare per surclassare l’arte britannica. Dopo qualche tempo la ninfosoria di acciaio brunito torna a palazzo. In apparenza è immutata e lo zar si adira ma, ad una più attenta osservazione microscopica, ecco apparire il prodigio tecnologico: su ogni zampetta della pulce di acciaio è stato addirittura apposto come un ferro di cavallo e, su ognuno, è inciso il nome del mastro argentiere che l’ha forgiato!. L’orgoglio russo è salvo.

Alla stessa dinastia zarista è invece legata la vicenda, anche questa in bilico tra storia e leggenda, dell’Alessandrite. Qui si tratta della scoperta di una pietra singolare che prende il nome dal futuro zar Alessandro II, figlio di Nicola I. La pietra venne, infatti, cavata per la prima volta il giorno della sua nascita, nel 1818. Questo è lo zar dell’epoca in cui si svolge il romanzo Anna Karenina di Tolstoj, un periodo burrascoso e denso di avvenimenti storici rilevanti. Ecco che allora la caratteristica peculiare di questa pietra diviene una sorta di profezia sulla vita e la morte dell’omonimo sovrano. Essa, infatti, è verde alla luce del sole e rossa a quella artificiale. Il fenomeno è dovuto alle inclusioni di cromo, presenti anche nel corindone e nello smeraldo. Ora, nel racconto di Leskov, la casuale scoperta della pietra nel giorno natale del futuro zar, e le sue caratteristiche cromatiche, fanno intessere al narratore la profezia che la vuole metafora della vita di Alessandro II. Verde alla luce del mattino, dunque nella giovinezza e nella maturità dell’imperatore di tutte le Russie, essa diviene color sangue al calar delle tenebre, simboleggiando così la tragica fine che, effettivamente, subì il sovrano.

Il 13 marzo del 1881, infatti, lo Zar si disse disposto a prendere in considerazione le modalità dell’abolizione della servitù della gleba. Ma era già troppo tardi. Lo stesso giorno alcuni cospiratori guidati da Sofja Perovskaja misero in atto un astuto piano per eliminarlo. Alessandro II era già sfuggito più volte alla morte per attentato, ma quella volta il disegno riuscì. Mentre faceva ritorno al Palazzo d’Inverno, la sua carrozza fu colpita da una bomba lanciata da Nikolaj Rysakov, ma egli rimase illeso. Sceso per accertarsi dei danni fu investito dall’esplosione di una seconda bomba. Lo scoppio lo colpì ferendolo mortalmente. La profezia dell’Alessandrite si era avverata.

V.I.T.R.I.O.L.

Ma la poetica di questi elementi naturali, secondo la visione di Benjamin, emana ancor più potentemente da ciò che rimane nella profondità della terra, dando loro addirittura il potere di ricombinare il destino dei vivi con quello dei morti, di salvare eternamente e al tempo stesso gli uni e gli altri. E d’altronde il pensiero dell’eternità non ha sempre avuto la sua fonte principale nella morte? Per attivare questa operazione favolosa egli utilizza allora come Prima Materia del suo athanor immaginale uno degli autori preferiti l’«indimenticabile Johann Peter Hebel». «La morte è la sanzione di tutto ciò che il narratore può raccontare» afferma icasticamente e aggiunge, «dalla morte egli attinge la sua autorità. O, in altre parole, è la storia naturale in cui si situano le sue storie». La morte dunque è l’origine del racconto, la matrice della sua eternità. Come non vedere in questa affermazione la sanzione dell’opera al nero, primo gradino del processo alchemico?

Per Benjamin allora la pietra filosofale, cioè l’incanto salvifico della narrazione, la sua funzione come strumento di una vera e propria apocatastasi, nasce nel crogiolo della storia naturale formandosi da un compost affatto speciale. Ecco l’atmosfera nella quale ci vengono presentati i due grandi protagonisti del racconto di Hebel Insperato incontro: il tempo che dissolve i corpi, ed il suo comprimario che qui, paradossalmente, li coagula, il vetriolo.

La parola vetriolo, dal latino vetriolum, compare per la prima volta intorno al VII-VIII secolo d.C., e deriva dal classico vitreolus. Con questa radice etimologica possiamo pensare che il nome trovi origine dall’aspetto vetroso assunto dai solfati di rame e di ferro cristallizzati. Per quelli di rame è di colore azzurro intenso (per questo detto anche vetriolo azzurro o di Cipro o di Venere, la dea portata verso l’isola dalle azzurre onde del mare, ma anche il pianeta di riferimento del rame) mentre nel solfato di ferro è di colore verde azzurro (vetriolo verde o marziale, perché Marte è il pianeta di riferimento del ferro). Sarà quest’ultimo, lo vedremo tra poco, il vetriolo protagonista del racconto.

Sia il vetriolo di rame che il vetriolo di ferro erano conosciuti ed utilizzati dagli Egizi e dai Greci, anche se non sotto questo nome. Forse il famoso natron, che serviva ad imbalsamare i corpi, ne conteneva una certa quantità. L’immancabile Plinio il Vecchio, nella sua Historia Naturalis, menziona una sostanza che chiama «vetriolo« e ne descrive l’estrazione «dalle acque ramifere». Questo nome comprende, e confonde, in realtà, una vera e propria famiglia di composti. Ecco allora che bisogna chiamare in causa anche l’alchimia poiché esso, chiamato vetriolo filosofico, indica nulla di meno che il Solvente Universale, e cioè tutti quei composti chimici che consentono di avviare la procedura condensata nella nota formula «solve et coagula». Per questo le sue origini si perdono nella notte dei tempi, essendo indicato come tale, ma anche con tantissimi altri nomi, in tutti i trattati di Arte Regia. La prima sintesi del vetriolo come Solvente Universale, cioè come acido solforico, la si deve all’alchimista islamico Ibn Zakariya al-Razi che lo ottenne per distillazione a secco di minerali contenenti ferro e rame.

Per completezza simbolica bisogna citare anche l’acronimo, V.I.T.R.I.O.L., che compare nell’opera Azoth del 1613 dell’alchimista Basilio Valentino. Il suo svolgimento è: «Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem», cioè «Visita l’interno della terra, operando con rettitudine troverai la pietra nascosta». La frase simboleggia la discesa all’interno dell’essere per operare con rettitudine alla ricerca del proprio gioiello interiore.

E allora concludiamo la parabola dell’apocatastasi benjaminiana, con il bel racconto di Hebel di cui il vetriolo marziale è protagonista. Siamo a Falun, in Svezia, presso le miniere di ferro. Due giovani sono innamorati e presto si sposeranno. Lui però è un minatore ed un giorno non torna più: la miniera è crollata. Passano gli anni e la fidanzata gli rimane fedele. Dopo decenni, in cui il tempo lavora sulla materia vivente, ecco che dalla vecchia miniera riemerge il corpo del minatore: è intatto poiché il vetriolo lo ha imbalsamato nel momento della giovinezza. Mentre lo seppellisce esclama: «Dormi in pace adesso, un giorno ancora o forse dieci, in questo fresco letto nuziale, e non ti sembri lungo il tempo. Mi restano soltanto poche cose da fare, e presto verrò, presto sarà di nuovo giorno. Ciò che la terra ha già una volta reso, una seconda non lo tratterrà». Tutto è giusto e perfetto.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento