Vivere nella perenne dimenticanza

Itinerari critici Le nuove forme di ricezione culturale nell’epoca del capitalismo delle piattaforme e dei social network. Molte cose accadono e, fra queste, c'è anche l’opinionismo che diventa alla portata di tutti: in democrazia sarebbe pure un bene, se non fosse che spesso trascende nel «marketing del sé» o genera «gogne mediatiche»

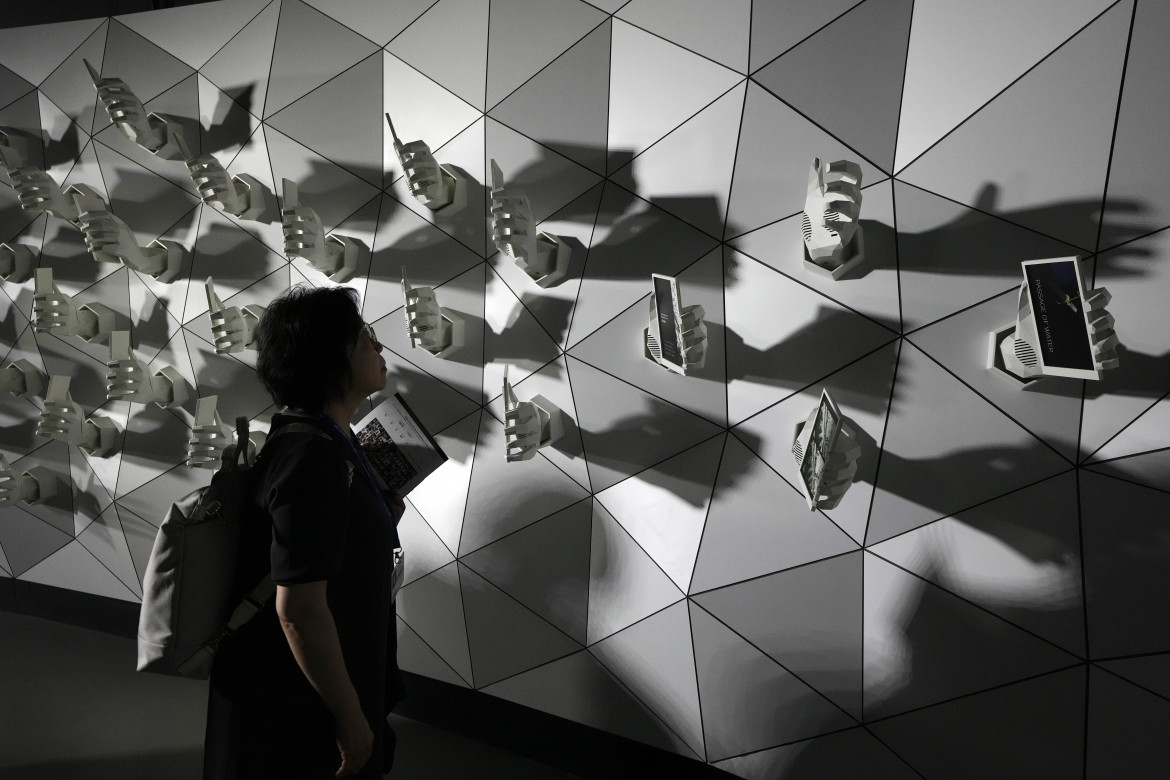

Foto Ap

Foto ApItinerari critici Le nuove forme di ricezione culturale nell’epoca del capitalismo delle piattaforme e dei social network. Molte cose accadono e, fra queste, c'è anche l’opinionismo che diventa alla portata di tutti: in democrazia sarebbe pure un bene, se non fosse che spesso trascende nel «marketing del sé» o genera «gogne mediatiche»

Chi conosce la sociologia sa che essa, per essere davvero efficace, deve saper fornire delle solide cassette degli attrezzi in grado di leggere e decodificare qualsiasi «fatto sociale» o culturale, o politico, o economico e giuridico che sia, a partire dal macro-contesto di riferimento storico nel quale questi stessi fatti si generano. Collegare il micro al macro è, dunque, l’obiettivo primario della sociologia nel momento in cui si spoglia delle sue derive scientiste ed egoriferite e tenta di analizzare i grandi mutamenti di scala generati dal capitalismo, dai modelli di sviluppo, dalla ridefinizione dei poteri e dalle ripercussioni che essi hanno sulle forme di vita e sulle condotte degli attori sociali.

NON A CASO e per citarne solo alcuni, tra i grandi classici della sociologia ci sono autori come Karl Marx, fondamentale teorico del conflitto; Max Weber, teorico del riformismo radicale; Emile Durkheim, teorico dell’integrazione; Georg Simmel, teorico dell’interazione sociale. Loro, infatti, hanno saputo capire e restituire la grande trasformazione sociale che la prima e la seconda rivoluzione industriale portavano con sé nell’Ottocento, nonché delineare le pratiche politiche necessarie a generare una misura nella dismisura nata dal capitalismo industriale di quegli anni. In sintesi, avevano a cuore la società.

Nel dibattito pubblico contemporaneo, invece, la parola «società» tende a scomparire o a fare capolino solo dinanzi ad eventi di portata mondiale, come la pandemia. Eppure, oggi più che mai, essa va rimessa al centro per comprendere gli effetti dei grandi mutamenti di scala generati dalla rivoluzione analogica, digitale e algoritmica, dunque dal capitalismo immateriale e delle piattaforme, al fine di comprendere gli effetti sui mondi sociali, nonché sulla tenuta psichica e sulle condotte dei singoli attori, sulla decisione politica, sui conflitti e sulle forme di interazione tra esseri umani.

Facciamo un esempio: per comprendere fenomeni attualissimi come la depoliticizzazione e la deculturazione di massa, la sfiducia nei confronti delle istituzioni, la violenza o l’apatia degli attori sociali, la crisi della carta stampata e dell’editoria, la chiusura su se stessa dell’Università, il dilagare dell’individualismo competitivo, il ritorno dei nazionalismi, è sufficiente etichettare con parole d’ordine quali «populismo», «crisi della rappresentanza», «crisi del legame sociale» qualsiasi fenomeno si discosti dalle proiezioni di chi ha pensato originariamente, anche da sinistra, che sdoganare il primato del mercato su qualsiasi altro sistema sociale, culturale, politico e giuridico, sia stata una buona idea?

E QUALE NESSO ha questa «disfatta» del rapporto tra cultura e politica, questa perenne scomposizione sociale che passa nell’arco di un secolo dall’uso del concetto di «classe» all’uso del concetto di «individuo», dall’uso della nozione di «lavoro o mansione» all’uso del concetto di «performance», con l’avvento del capitalismo delle piattaforme e ora anche dell’intelligenza artificiale? E come mai in tanta produzione culturale che circola, anche critica, non si nomina mai il modello di sviluppo che ha generato tutto questo, ovvero il processo di neoliberalizzazione?

Diciamo neoliberalizzazione e non neoliberismo perché, come scritto anche altrove, trattasi di due fenomeni diversi. Il neoliberismo, con i suoi padri fondatori della Scuola Austriaca, von Mises e von Hayek struttura la sua ragion d’essere sulla progressiva eliminazione del concetto di «pubblico» e di «Stato» al fine di generare un flusso anarco capitalista determinato solo dal mercato e dall’individualismo competitivo; la neoliberalizzazione, invece, è l’ingresso di tutti gli strumenti di misurazione, di una metrica basata sulla competitività e sul principio di efficienza, determinati dal «principio di prestazione» e dalla prassi delle forme di estrazione del valore del capitalismo contemporaneo da ogni attitudine dell’umano, nonché dall’impatto che la logica del mercato produce nell’azione pubblica dello Stato e delle sue istituzioni.

IN ALTRE PAROLE e come spiega bene anche Giulio Moini nel suo libro Neoliberismo (Mondadori, 2020), il sogno utopico di un modello di sviluppo senza Stato ha perso, ma la mercatizzazione dello Stato e delle sue istituzioni, sdoganate per prime da Tony Blair in Inghilterra all’indomani della morte di Margaret Thatcher, non solo ha vinto, ma ora ci mostra anche il suo lato noir, conservatore e neo-nazionalista, a riprova del fatto che inseguire su tutta la linea le destre moderate o radicali da parte del riformismo riflessivo promosso dalle socialdemocrazie contemporanee è stato ed è un errore politico madornale.

Ma soprattutto: che ripercussione ha questo modello di sviluppo nelle nostre «società della prestazione»? Che effetti ha questa nuova grande trasformazione strutturale sui processi di politicizzazione e acculturazione?

Per capirlo vale la pena tornare a un piccolo testo scritto dal già citato Georg Simmel dal titolo La Metropoli e la vita dello spirito in cui si tracciano le linee del soggetto della modernità da lui definito come «tipo blasé». Con questa fortunata nozione, Simmel sosteneva la tesi secondo cui la grande trasformazione messa a punto dal capitalismo industriale ottocentesco generava talmente tanti stimoli nervosi sugli attori sociali che si finiva con l’essere disincantati e annoiati, praticamente indifferenti a tutto, assuefatti.

Parallelamente, Marx ci parlava di «alienazione» per delineare la ripetitività, lo sfruttamento e la frustrazione del rapporto uomo macchina nei modi di produzione definiti dalla catena di montaggio, auspicando un rovescio del mondo per il tramite della lotta di classe. Di qui, però, nacquero nuove forme di acculturazione e di politicizzazione mirate a riconoscere la propria condizione di sfruttamento e a prenderne coscienza, al fine di cambiarla. E oggi, cosa accade alla fruizione culturale collegata ai processi di politicizzazione nell’era del capitalismo delle piattaforme, dei social network e della neoliberalizzazione delle istituzioni?

LA PRIMA COSA che accade è una sorta di alienazione e assuefazione generalizzata dovuta proprio a un eccesso di stimoli determinati da una comunicazione senza significazione fluttuante e permanente. Nei primi anni di Facebook, ad esempio, si postavano molti articoli di giornali, saggi, video di approfondimento. Poi da questo approccio si è passati ai meme, sino all’Io-crazia del presente in cui ognuno mette in mostra se stesso o, nel peggiore dei casi, vende se stesso divenendo merce, come se ognuno di noi avesse interiorizzato, sino a normalizzarlo, il principio dell’individualismo competitivo imposto dalla neoliberalizzazione.

L’eccesso di comunicazione nel quale siamo immersi, a sua volta, ci rende sempre più disattenti perché la temporalità prevalente è segnata da una sorta di «presentificazione» perenne. Pensiamo a come funzionano in rete i trend topic del momento: hanno una durata media di due giorni, tutti commentano e dicono la loro su un determinato fatto di attualità e poi solo «dimenticanza senza restanza», cioè il nulla. Oppure pensiamo anche al fenomeno contemporaneo dell’enorme diffusione dei podcast. In questo tempo perennemente disattento, leggere un libro è diventato molto più faticoso che ascoltare un podcast, ma se procediamo spediti in questa direzione che ne sarà dell’oggetto libro nei prossimi anni? Ci sarà un primato dell’ascolto sulla vista? O pensiamo anche alla moda recentissima di acquistare solo libri autografati, al punto che talvolta la firma dell’intellettuale divenuto già personaggio sui social, vale più del contenuto.

PARALLELAMENTE l’opinionismo diventa alla portata di tutti e questo in democrazia sarebbe anche un bene, se non fosse che spesso trascende nel «marketing del sé» o si fa generatore di «gogne mediatiche», riducendo sempre di più la conoscenza alla doxa e alla performance, cioè a un processo di dequalificazione continua della conoscenza.

Quando Gramsci scrisse Folclore e senso comune sapeva bene che senza la popolarizzazione della cultura, intesa come presa di coscienza della propria condizione di subalterni rispetto al sistema capitalistico, nessun attore sociale avrebbe mai potuto emanciparsi.

Oggi quel quaderno, assieme a Simmel, Marx e altri autori andrebbero riletti per non dimenticare che ogni grande mutamento sociale e di scala discende dal capitalismo, dal modello di sviluppo e dalla ridefinizione dei poteri che esso porta con sé per non girare più a vuoto, per evitare che la mercificazione prenda il sopravvento sulla popolarizzazione della cultura, per generare una nuova misura nella dismisura generata dalla neoliberalizzazione, ma soprattutto per non stupirsi più se vincono le destre.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento