Vittorini, immagini, ricerca di stile: un palinsesto narrativo

Novecento italiano Bompiani ripubblica «Nome e lagrime», raccolta postuma di racconti composti tra i primi anni trenta e il dopoguerra, allestita nel 1972 da Raffaella Rodondi. Si manifesta in schegge il futuro scrittore

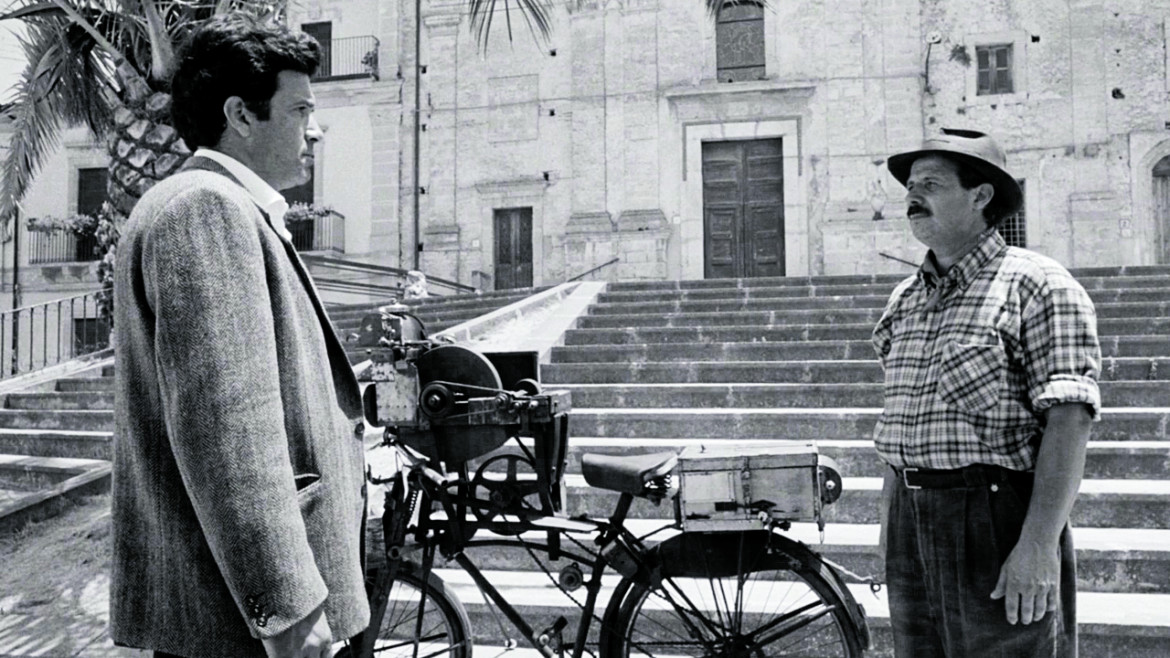

Una scena da «Sicilia!» di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, 1999, tratto dal romanzo di Elio Vittorini «Conversazione in Sicilia» (1941)

Una scena da «Sicilia!» di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet, 1999, tratto dal romanzo di Elio Vittorini «Conversazione in Sicilia» (1941)Novecento italiano Bompiani ripubblica «Nome e lagrime», raccolta postuma di racconti composti tra i primi anni trenta e il dopoguerra, allestita nel 1972 da Raffaella Rodondi. Si manifesta in schegge il futuro scrittore

Nome e lagrime era il titolo della prima stampa di Conversazione in Sicilia, uscita da Parenti a Firenze nel 1941, ma lo sarebbe stato anche di un volume postumo di racconti dispersi (tra cui quello omonimo che nella princeps, poi espunto, di Conversazione fungeva da esergo) pubblicato da Mondadori nel 1972 e nella collana degli «Scrittori italiani» già patrocinata dall’appena scomparso Niccolò Gallo. Si trattava di venti racconti divisi in due tranches, l’una di tredici pezzi per lo più imminenti su Conversazione (databili dal 1939 con escursioni nel pieno dopoguerra), l’altra di sette risalenti agli anni dell’esordio fra il ’32 e lo stesso ’39.

Aveva costruito quell’autentico palinsesto una giovane ma già perfetta intenditrice delle carte vittoriniane, Raffaella Rodondi, allieva a Pavia di Dante Isella e firmataria tanto degli apparati esplicativi dei Meridiani Mondadori de Le opere narrative (1974) patrocinate da Maria Corti quanto della curatela dei due volumi di Letteratura arte società (Einaudi 1988) in cui si raccoglievano gli scritti militanti e d’occasione dello scrittore siciliano. (Mancata prematuramente nel 2017, Rodondi aveva peraltro pubblicato suoi studi su Elio Vittorini in Il presente vince sempre, Sellerio 1985).

Ora, del nome di Raffaella Rodondi non si fa menzione in Nome e lagrime e altri racconti (Bompiani «I Grandi Tascabili», pp. 150, € 12,00), di fatto una anastatica che esce con la pur partecipe introduzione di Giuseppe Lupo che di Rodondi riproduce anonima in appendice anche la nota ai testi mentre nel sommarietto in quarta di copertina si dice la raccolta era già uscita nel «1971», ma qui non saremo pedanti. Nella prima parte del volume colpisce innanzitutto la natura quasi stenografica dei testi addotti, come fossero schegge, interiezioni, frammenti in attesa di congiungersi ad altro e Vittorini infatti li riutilizzerà ex post nella cucitura del suo libro autobiografico e più controverso, Diario in pubblico (1957).

Immagini vi si rincorrono che la sua narrativa maggiore trasformerà in emblemi e in proposito basterebbe l’esempio de Il vestito dietro la porta («Il Tesoretto», 1941), immagine spettrale dell’assenza e del vuoto al presente che il lettore può ritrovare nella glaciale clandestinità di quel romanzo stupendo e regolarmente sottovalutato che è Uomini e no (’45). La prevalente frammentarietà di tali pagine, che in certi casi rischia la volatilità («a mo’ di canovaccio, materiali da rielaborare più organicamente in seguito alla maniera di un artigiano», scrive Lupo), la stessa monotonia di uno stile che evidentemente cerca ancora la propria messa a punto non devono occultare quello che in sostanza le tiene insieme. Ed è la ricerca tanto di una essenzialità simbolica quanto di una personale ritmica. Il fatto che a quella altezza cronologica Vittorini si apra all’aspro realismo della letteratura angloamericana, che (a cavallo della guerra, fra gli anni di «Corrente» e poi del «Politecnico») egli a lungo si interroghi su natura e potenzialità artistica dell’immagine fotografica e filmica, tanto da ritrovarsi talora incongruamente intruppato fra i neorealisti, non può comunque cancellare l’origine intransitiva, ermetica e persino allegorica della sua pronuncia. Chi legge sente attiva nei suoi reiterati e proverbiali furori, nelle litanie scandite a dispetto sia la lezione dell’avanguardia europea (e la sintassi vittoriniana mai dismetterà certe giunzioni scalene o spiazzanti) sia l’incombente anonimo interdetto che affligge e intanto oscura la parola.

Che infine Vittorini fosse un possibile corrispettivo in prosa di Eugenio Montale l’aveva immediatamente intuito Giaime Pintor recensendo all’impronta Conversazione (poi ne Il sangue d’Europa. Scritti politici e letterari 1939-1943, a cura di Valentino Gerratana, Einaudi 1950) e giudicandolo «un libro molto importante per la nostra letteratura, il più importante forse che sia venuto nelle nostre mani da quando ci portarono, con una bella ape disegnata sopra il volume, il volume scuro delle Occasioni». Ciò spiega l’attrazione e insieme la diffidenza di Vittorini verso gli eventuali illustratori delle proprie pagine: circa Conversazione è il caso del fotografo marchigiano Luigi Crocenzi, già attivo nel «Politecnico», che con lui fa un viaggio in Sicilia derivandone per l’edizione Bompiani immagini in realtà molto originali ma dallo scrittore ritenute inadeguate come poi nel caso, nientemeno, di Renato Guttuso il cui lavoro non arriverà mai a compimento e lo attesta, producendone alcune sinopie, la migliore edizione del romanzo, a cura di Giovanni Falaschi (BUR 1986). Tutto questo fa il paio con la petite musique dei dialoghi vittoriniani, il cui ritmo ininterrotto e per solito binario fa pensare più alla struttura di un oratorio che non a quella di un testo narrativo e bene lo intesero Danièle Hiullet e Jean-Marie Straub costruendo la trilogia vittoriniana (Sicilia!, ’98; Operai, contadini, 2000; Il viandante & L’arrotino, 2001) dove la voce umana perde ogni tratto naturalistico e assume viceversa un tono scandito, solenne e persino liturgico.

Diversa, per non dire opposta, è la fattispecie dei racconti collocati nella seconda parte e talora usciti in fogli fascistissimi (su tutti «Il Bargello», settimanale fiorentino di Alessandro Pavolini e Gioacchino Contri) sia pure del fascismo cosiddetto di sinistra che era tipico dei giovani che allora pensavano al Duce come a un rivoluzionario antiborghese e al regime come a un gemello anticapitalista del bolscevismo, teste la limpida memoria di Romano Bilenchi, Vittorini a Firenze (in Amici, 1976): qui, e si pensi specialmente a Il mio ottobre fascista scritto nel ’32 per l’infornata del decennale della Marcia su Roma, è ancora visibile il modello di un verismo appena contraddetto da qualche guizzo insolente come anche nella singolare Quando cominciò l’inverno, del ’39, che sembra infatti postdatata. Ma si tratta di testi il cui valore è essenzialmente documentario, quando la vera sorpresa del volume sta nel lungo spezzone, dal titolo Delle cinque circonvallazioni che percorrono la nostra città…, che suggella la prima parte recando la data, avanzatissima, del 1961. Consiste, precisa Rodondi in appendice, in quello che gli amici dello scrittore a suo tempo battezzarono Manoscritto di Populonia, redatto durante una vacanza in quella località. A rileggerlo oggi, costituisce un virtuale testamento dello scrittore, in venti pagine densissime di descrizioni del perimetro della vecchia Milano e dell’immediato suburbio estesosi con i processi di una rapida urbanizzazione del territorio. La prosa si addensa e perde del tutto il ritmo proverbialmente saccadé, anzi procede per blocchi monolitici e volentieri per asindeto mentre lo scrittore si dà alla nominazione di tutto quanto rientri nel campo visivo, strade, muri, case, istallazioni e figuranti nel tessuto urbano. Voce fuoricampo e sguardo vi coincidono nella maniera che può rammentare (sia pure in uno stile più ricco, più duttile) certe pagine di Alain Robbe-Grillet o il Perec de Les choses che infatti Vittorini fa pubblicare da Mondadori nel ’66. Ma qui Elio Vittorini è ancora una volta oltre sé stesso, è l’intellettuale che redige «Il Menabò», il fenomenologo affascinato dalla civiltà delle macchine, il vecchio siciliano che dall’isola nativa muove per un’ultima volta verso Le città del mondo.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento