Versi improvvisati in salsa jazz

Intervista Il poeta, critico e saggista Nathaniel Mackey è ospite in residenza presso l’American Academy di Roma. «La musica ha rappresentato una parte importante della mia esistenza. Penetra nel corpo e nella sensibilità: poi attraverso un processo inconscio, una sorta di osmosi, entra anche nel tuo lavoro»

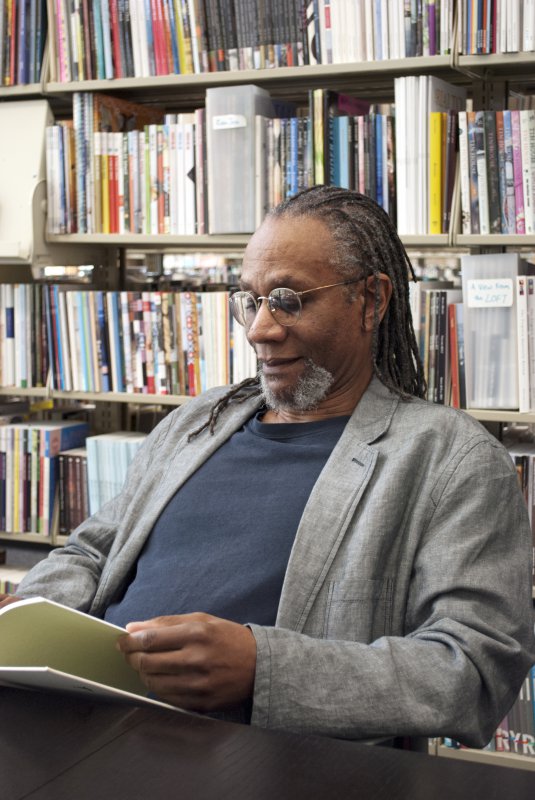

Nathaniel Mackey

Nathaniel MackeyIntervista Il poeta, critico e saggista Nathaniel Mackey è ospite in residenza presso l’American Academy di Roma. «La musica ha rappresentato una parte importante della mia esistenza. Penetra nel corpo e nella sensibilità: poi attraverso un processo inconscio, una sorta di osmosi, entra anche nel tuo lavoro»

Il poeta, critico e saggista Nathaniel Mackey è ospite in residenza presso l’American Academy di Roma (dove ha incontrato il pubblico lo scorso 4 ottobre, per un reading, ndr) per tutto l’autunno 2016. Esponente di una poesia che combina la mitologia africana con la musica tradizionale afro-americana (il jazz soprattutto), in una forma seriale e aperta, è autore di numerosi progetti che esplorano il rapporto tra versi e memoria storica, così come il potere rituale della parola e della canzone. Nato a Miami nel 1947, ma cresciuto in South California, Mackey è autore di numerose raccolte poetiche quali Blue Fasa (2015), Nod House (2011), Splay Anthem (2006), Whatsaid Serif (1998) e Eroding Witness (1985), e di testi in prosa tra cui la serie From A Broken Bottle Traces of Perfume Still Emanate.

Il suo reading romano si è inserito nell’ambito di un ciclo di eventi intitolato American Classics, una serie di appuntamenti che riconsiderano le idee, le immagini e i testi «classici», alla ricerca di una definizione che conferisca un senso compiuto all’aggettivo «americano». In un immaginario sempre più internazionale che sta modificando e dislocando i suoi centri di potere, le allegorie che per lungo tempo sono state rintracciate alla base dell’identità statunitense sono qui messe al centro di una nuova indagine, mettendo in discussione le verità culturali sinora ritenute acquisite (per il programma completo: www.aarome.org).

Che ruolo gioca la musica nella sua arte e in che modo entra in combinazione, inscindibilmente, con il suono e il linguaggio?

Non sono un musicista e nessuno nella mia famiglia lo è mai stato, ma la musica ha avuto un ruolo predominante nella mia vita, sin da quando ero bambino. Crescendo, ascoltavamo dischi e la radio. C’era sempre molta musica in casa, ascoltavo canzoni e cantavo in chiesa. Mia madre amava il blues e il gospel. I miei fratelli maggiori avevano grandi collezioni di dischi, che ovviamente mi hanno influenzato. Ascoltavano soprattutto musica rhythm and blues e pop, ma anche del jazz, ed è così che mi ci sono avvicinato. Ho iniziato io stesso una vasta collezione personale e, per la maggior parte della mia vita adulta, ho fatto il deejay volontario in diverse stazioni radio non commerciali. La musica ha rappresentato una parte importante della mia esistenza, è naturale quindi che sia entrata nella mia opera. Penetra nel corpo e nella sensibilità: poi attraverso un processo inconscio, una sorta di osmosi, entra anche nel tuo lavoro. Ma nella mia produzione letteraria, faccio ricorso alla musica e alla musicalità anche attraverso alcuni processi consci e pratiche deliberate.

Può fare riferimento a qualche altra influenza che ha assunto un rilievo simile a quello della musica?

Certo, la letteratura e la lingua stessa, la lingua americana/inglese, sia parlata che scritta. Dopo tutto sono uno scrittore e non un musicista. Sono anche docente di letteratura e scrittura creativa. Amo leggere sin da quando ero bambino ed è soprattutto nell’adolescenza che ho sviluppato una propensione particolare alla letteratura, poesia e prosa. Le cose che puoi fare con il linguaggio mi hanno sempre impressionato: non le potremmo fare in nessun altro luogo né attraverso altri mezzi. Per questo motivo, ho finito per laurearmi in letteratura inglese e conseguire un dottorato in letteratura inglese e americana. Ho imparato e sono stato ispirato da molti poeti e narratori, analizzando attentamente le loro lotte, le sfide e i successi nella vita e nel linguaggio. Ho cercato poi di contribuire come ho potuto. Sono stato definito «uno studente della sintassi». Mi piace: le possibilità e capacità della lingua sono diverse da quelle della musica anche quando si intersecano ad essa e posseggono una profonda musicalità. Sono quelle che mi ritrovo a reinvestigare ogni volta che mi siedo per scrivere.

Accanto a jazzisti come John Coltrane e Don Perry, lei cita poeti come Williams Carlos Williams e Amiri Baraka. In che maniera hanno creato delle suggestioni per la sua opera?

Entrambi insegnano l’importanza del vernacolo, i vantaggi e la bellezza di trovare uno spazio nella scrittura per un approccio, una lingua e uno stile colloquiale e quotidiano, anche se padroneggiano una eloquenza alta, tutt’altro che ordinaria. Esaltano entrambi il contributo della lingua parlata a quella scritta. Sono stato ispirato all’inizio da questo aspetto del loro lavoro e delle loro poetiche ma forse ancora più, e in maniera continuativa, dai momenti in cui la loro scrittura sembra disancorarsi, per quanto radicata in questa poetica, come per avvicinare, nella sua polisemia e nella sua obbedienza al ritmo e alla cadenza, la condizione della musica. Musicisti come Coltrane e Cherry, e i musicisti jazz in genere, sono spesso noti per le inflessioni discorsive, come se la musica aspirasse alla condizione del linguaggio, del discorso. Esiste un punto nel quale queste due aspirazioni, quelle di Baraka e Williams da un lato e quelle di Coltrane e Cherry dall’altro, si incontrano? Sono sempre stato molto intrigato da questa domanda, ed è questa che mi spinge a proseguire nel mio lavoro.

Che ruolo rivestono nella sua poetica temi ricorrenti come quelli dell’esilio e della dislocazione, o di mito, storia e memoria?

È vero, ci sono alcuni temi e concetti che ritornano continuamente nel mio lavoro, che ci girano attorno e si ripresentano più e più volte. Io stesso devo riconoscere che sono dei perni fondamentali della mia poesia. Quelli che lei cita, esilio e dislocazione, mito e storia, sono senza dubbio tra questi, una conseguenza e riflessione sul vissuto afroamericana della diaspora, legati necessariamente all’esperienza di alcune discrepanze fondanti americane, e di una più generica esperienza del Nuovo Mondo: l’estraneità che si prova ovunque nelle Americhe. I nomi di solito falliscono nel dirci dove siamo e chi siamo e le storie ufficiali sono perlopiù invenzioni. L’atto di nominare le cose, nelle sue varie sfaccettature (incluso dare nomi sbagliati, rinominare o non nominare) è così un’altra ossessione fondamentale, non solo una tematica, ma anche un’attività o tattica. L’erotismo, il romanticismo e l’amore sensuale permeano alcune tensioni fondamentali del mio lavoro. Spesso mi rendono un poeta dell’amore, della musa e dell’amata. Il luogo, la dislocazione, il transito e il trasporto, nei loro vari significati e stratificazioni, costituiscono altri noccioli fondamentali.

Perché, infine, in lavori come «Song of the Andoumboulou» ricorre al poema lungo?

In breve, perché mi libera dalle chiusure, da quelle che gradualmente per me si sono rivelate limitazioni artificiali. Il poema lungo riconosce l’incompletezza, la provvisorietà e la continuità a lungo termine, che rende un’opera più esplorativa, espandibile e aperta, un’opera in cui possano confluire una più vasta ed eterogenea serie di aspetti e materiali.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento