Van Gogh, pregio e difficoltà dei due ritratti romani

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma conserva due dipinti di Vincent Van Gogh: Il Giardiniere (1889) e l’Arlesiana (da Gauguin) del 1890. Alle due opere Stefania Frezzotti – già curatrice delle collezioni del XIX secolo della Galleria nazionale e nel 1988 coinvolta, sempre all’interno dello stesso museo, nella realizzazione di una fortunata retrospettiva sull’artista olandese – ha dedicato oggi uno studio dal titolo L’infinito tangibile Vincent Van Gogh, Il Giardiniere, L’Arlesiana (Mimesis, pp. 143, € 14,00). Con scrupolo filologico l’autrice non solo offre una esaustiva lettura storico-iconografica delle due tele ma riflette anche sull’altalenante fortuna critica di capolavori che, per ragioni diverse, tardarono a essere del tutto apprezzati.

L’acquisizione dell’Arlesiana – voluta nel 1962 dall’allora sovrintendente Palma Bucarelli – fu subito contestata perché l’istituzione da cui si fece l’acquisto – la Galleria Marlborough di Londra – a detta di una parte dell’opinione pubblica aveva intessuto rapporti commerciali poco chiari con il museo di Valle Giulia; la tela, pur avendo una provenienza illustre – era appartenuta al pittore nabis Émile Bernard – non fu ben compresa e apparve di secondaria importanza anche alla luce delle repliche conosciute. Ancora più controverso fu il destino del Giardiniere, sin dal primo Novecento parte della prestigiosa collezione Sforni di Firenze.

Il quadro, nonostante la qualità e la rilevanza storica – nel 1910 era stato esposto nella Prima mostra italiana dell’impressionismo –, approdò in via definitiva a Roma solo nel 1991, dopo un lungo contenzioso legale; precedentemente, infatti, rischiò di lasciare per sempre i confini nazionali a causa sia delle mire del facoltoso mercante svizzero Ernst Beyeler, sia delle «leggerezze» della Direzione Generale Antichità e Belle Arti che, in maniera incomprensibile, nel 1977 si era astenuta dall’esercitare il diritto di prelazione.

I due quadri al centro dell’analisi di Stefania Frezzotti, oltre a essere entrambi ritratti realizzati a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, si rivelano esemplificativi dell’estrema produzione di Van Gogh; essi furono compiuti nel momento in cui il pittore, reduce dalla convivenza ad Arles con Gauguin, nel maggio 1889 – dunque a solo un anno dalla morte – aveva scelto di ricoverarsi volontariamente nell’ospedale psichiatrico Saint-Paul-de-Mausole presso Saint-Rémy. Durante la permanenza nella casa di cura visse un periodo di intenso fervore creativo – dipinse capolavori come la Notte stellata (Museum of Modern Art, New York), lavorò su composizioni tratte da Rembrandt, Delacroix e dall’amato Millet – ma, allo stesso tempo, fu colpito anche da invalidanti crisi depressive.

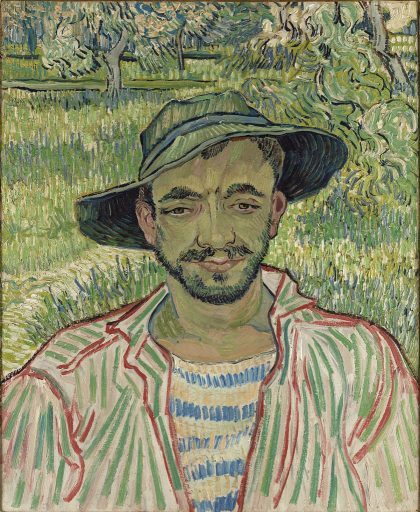

Ed è proprio in questa fase di precario equilibrio, tra il settembre e l’ottobre 1889, che si colloca l’esecuzione del Giardiniere, un dipinto stranamente mai menzionato da Van Gogh nelle sue lettere e, cosa altrettanto singolare – specie se si considera l’organico corpus di ritratti –, mai replicato. In un incisivo primo piano – ovvero con una costruzione formale adatta a evocare una visione mistica – il pittore effigiò un uomo con cappello identificato solo di recente con un contadino che in via occasionale prestava servizio nel giardino della clinica. Come si lascia bene intendere nel volume, l’artista olandese era solito scegliere i soggetti da rappresentare soprattutto in base al loro potenziale simbolico.

In una affascinante polarità tra aderenza alla natura e slancio alla trasfigurazione del reale, fu probabilmente spinto a dare una connotazione religiosa alla figura del giardiniere che, reso con un’espressione di serenità olimpica, dovette essere inteso come una sorta di Cristo. Del resto, la connessione ideale tra l’immagine di colui che lavora manualmente la terra e l’umano che aspira alla resurrezione attraverso i «frutti» della fede era nelle corde di un personaggio come Van Gogh, figlio di un pastore protestante e sin dagli anni giovanili incline a una spiccata inquietudine spirituale.

A giusto titolo, nel testo, Stefania Frezzotti insiste nell’evidenziare come la predilezione di Van Gogh per il genere del ritratto fosse, da una parte, un modo per dichiarare la propria vicinanza alla persona effigiata, dall’altra un esercizio di introspezione, ovvero uno stratagemma per parlare di sé sotto mentite spoglie.

Spia di un persistente stato di malessere ma anche del morboso attaccamento per Gauguin è l’Arlesiana. L’ispirazione dell’opera, di cui si conoscono quattro versioni con lievi varianti sparse in vari musei del mondo – una quinta versione donata alla protagonista della tela, Marie Ginoux, risulta perduta –, sorse nel febbraio 1890 quando Van Gogh tornò temporaneamente ad Arles, la vagheggiata cittadina del sud della Francia già scelta per fare da sfondo all’utopico «Atelier du Midi» condiviso con Gauguin. In uno scenario così denso di ricordi ebbe la possibilità di rivedere madame Ginoux, proprietaria di un popolare caffè già utilizzata come modella.

L’incontro, tuttavia, si caricò di presagi infausti perché l’amica di un tempo gli apparve invecchiata e in cattive condizioni psicofisiche. Una volta tornato a Saint-Rémy sentì l’esigenza di metterla di nuovo al centro di una sua opera e, implicitamente, esternò un messaggio di empatia verso qualcuno che, come egli stesso, era afflitto da un pesante fardello esistenziale. La condivisione della malattia, senza dubbio, sollecitò emotivamente Van Gogh; non bisogna dimenticare però che la ripetizione ossessiva del ritratto della donna – raffigurata sempre con il volto appoggiato sulla mano, cioè con la classica posa dei melanconici – poteva in qualche modo esorcizzare il trauma dell’abbandono di Gauguin.

Non a caso, nel fare i conti con l’aspirazione perduta, ma forse mai del tutto accantonata, di un sodalizio osmotico con l’irrequieto artista che di lì a breve sarebbe fuggito in Polinesia, impostò l’impianto dell’Arlesiana sul disegno – gelosamente custodito – fatto ad Arles da Gauguin in vista della realizzazione della tela Café de la nuit (1888, Museo Puškin, Mosca).

Uno dei meriti del libro sta nel far emergere l’incidenza iconico-simbolica latente in tutta l’opera del pittore olandese e, nello specifico, nei ritratti. Sottesa sin dalle prime pagine del saggio c’è, infine, la convinzione che dietro l’apparente semplicità di Van Gogh ci sia celato un artista ben più complesso dello stereotipato peintre maudit continuamente propagandato dall’industria culturale. A tal proposito viene in mente l’icastico giudizio di Francesco Arcangeli, che nel 1972 scrisse: «Mercificate Van Gogh, “separatelo”, alienatelo finché volete; tanto il suo messaggio rinasce ogni giorno, passato anche nelle più modeste traduzioni, in cartolina magari. La sua opera conta sempre più e parla lo stesso linguaggio con cui parlano Gesù Cristo e Dostoevskij».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento