“Uno di noi, falangista per caso”

Interviste Lo scrittore spagnolo parla del suo ultimo libro, «Il sovrano delle ombre» (Guanda) scritto per ripercorrere la angosciosa vicenda di un «eroe di famiglia», schierato dalla parte sbagliata della storia

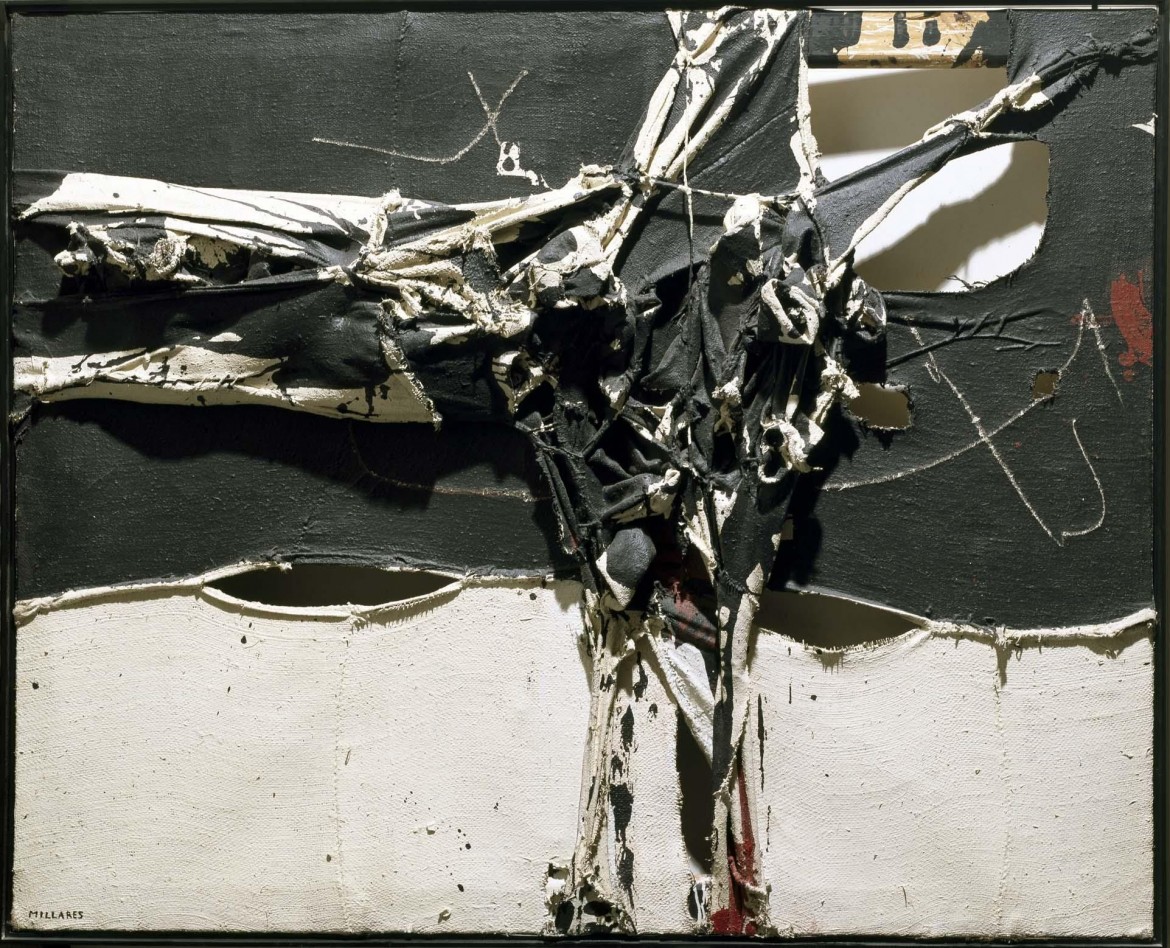

Un'opera di Manuel Millares

Un'opera di Manuel MillaresInterviste Lo scrittore spagnolo parla del suo ultimo libro, «Il sovrano delle ombre» (Guanda) scritto per ripercorrere la angosciosa vicenda di un «eroe di famiglia», schierato dalla parte sbagliata della storia

Fra il mythos, che guarda all’universale e al necessario, e l’historìa che mette a fuoco il particolare e il contingente, Javier Cercas sembrerebbe militare per la seconda opzione; e tuttavia a questo schieramento è il primo a ribellarsi, se è vero che anche i personaggi di quelli che chiama i suoi «romanzi senza finzione» hanno qualche elemento che li stacca da terra, e dalla verità dei fatti li innalza alla esemplarità di un archetipo.

Non a caso nel suo ultimo libro, Il sovrano delle ombre (traduzione di Bruno Arpaia, Guanda, pp. 296, euro 18,00) lo scrittore spagnolo ha avuto bisogno di sdoppiarsi: da una parte l’io narrante, dall’altra il personaggio di nome Javier Cercas, entrambi sulle piste di un eroe di famiglia, il falangista della prima ora Manuel Mena, che si arruolò nel ’36, all’inizio della guerra civile, e morì nella sanguinosissima battaglia dell’Ebro, nell’autuno del 1938.

Di lui lo scrittore spagnolo aveva sentito parlare fin da bambino: prozio della madre, che aveva cinque anni allo scoppio della guerra, Manuel Mena era cresciuto con lei come un fratello maggiore, e la sua morte lo aveva reso l’eroe della famiglia, sebbene schierato dalla parte sbagliata della storia. Ma, all’inizio della guerra, in quello sperduto paesino dell’Estremadura chiamato Ibahernando dove vivevano i Cercas, quando la Falange era ancora un partito così minoritario da avere ottenuto un solo seggio, e la sua proposta di una sintesi fra destra e sinistra era circonfusa «dall’aureola irresistibile della semiclandestinità», quale ragazzo senza altra esperienza se non quella del suo paesino avrebbe saputo scegliere con chi schierarsi? Questo l’interrogativo che Cercas oppone alle sue angosce, ovvero alla consapevolezza che la persona più venerata della famiglia era stato un giovane franchista, sulle tracce del quale sentiva necessario incamminarsi, per trasformare in storia la leggenda che la madre gli aveva trasmesso.

«Scrivere un libro equivale, per me, a formulare una domanda nel modo più complesso possibile, e ogni storia muove da una domanda diversa» – dice seduto sul divano di un albergo milanese. «Metto in gioco due narratori, perché oltre al personaggio che porta il mio nome, avevo bisogno del racconto di uno storico per la ricostruzione fredda e obiettiva di quella che è la vicenda più dura della mia famiglia, la sua adesione al franchismo: è un passato di fronte al quale bisogna disporsi con molta cautela, perché implica fatti terribili, che hanno costituito da sempre, per me, un grande peso. Ma scrivendo questo libro non ho scoperto solo ombre, ho ricostruito, per esempio, la storia di mio nonno Paco Cercas, che fu per circa due mesi il primo sindaco del mio paesino, poi partì per il fronte arruolato fra i falangisti. Tuttavia, alla fine della guerra dichiarò di avere chiuso con il fascismo, per sempre. Penso anch’io, come Hannah Arendt, che non siamo colpevoli di quello che hanno fatto i nostri antenati ma ne siamo responsabili. E gli scrittori, poiché lavorano con le parole hanno a che fare con qualcosa che è più potente di un cannone, perché sono le parole a fare andare in guerra chi è poco più di un bambino».

«Accanto alla voce narrante dello storico ho voluto che ci fosse un uomo che mi somiglia e che si chiama come me, cui affido il compito di raccontare il processo di costruzione del libro: questo secondo narratore si prende alcune libertà, si concede delle licenze, sebbene piccolissime, per esempio, mette in bocca a un personaggio realmente esistito, che ha fatto esattamente quel che si dice nel libro, parole mai pronunciate. Dunque, diversamente da L’impostore, o da Anatomia di un istante, che non erano romanzi di finzione, questo lo è, perché quando è presente anche solo una piccola percentuale di finzione in un racconto reale, allora tutto diventa finzione: è come se venisse instillata una goccia di veleno e questa rendesse tutto avvelenato. D’altronde, io dico sempre che scrivo romanzi di avventura sull’avventura di scrivere un romanzo, e a volte raccontare il processo di costruzione di una storia, mostrare le carte, è più importante della storia stessa».

Diversamente da quando accadeva in Soldati di Salamina, ma anche in altri romanzi, qui il processo è inverso: dalle leggende familiari, dalle fantasie, dai racconti tramandati si passa alla storia vera. «Sì, è così, ma il dialogo tra finzione e realtà è un basso continuo, mentre in primo piano c’è la prima domanda seria che mi sia fatto nella vita: riguarda la relazione con la mia eredità di violenza. Vengo da una famiglia di piccoli proprietari rurali, della parte più povera della Spagna, mangiavano, ma niente di più.»

«Su Manuel Mena avevano concentrato tutti i loro sforzi, era il primo ragazzo del paese ad avere studiato, lo consideravano il gioiello di famiglia. Poi, nel 1936 scoppia la guerra, lui parte per difendere una causa ingiusta, e dopo due anni muore dal lato sbagliato della storia. Ecco, questo mio libro è scritto per assumermi questa eredità, una eredità che condivido con tutti gli spagnoli, con tutti i paesi che sono vissuti sotto il fascismo: non mi piace, ma capire il passato è la sola via per governarlo.»

«Certamente, la relazione di questo libro con Soldati di Salamina, dove c’era una rivendicazione appassionata della Repubblica, è molto forte, ma ancora più significativo è il suo dialogo con L’impostore, perché lì parlo di qualcosa che non riguarda un singolo paese bensì l’animo umano: la necessità di edulcorare i lati più sconvenienti del proprio passato.»

Verso la fine del romanzo, in pagine di descrizione che sono le più letterariamente riuscite, il narratore e sua madre vanno a visitare la villa abbandonata dove durante la guerra era allestito l’ospedale in cui morì Manuel Mena: si aggirano fra ombre spettrali, stanze deserte illuminate da fasci di luce in cui si agitano minuscole particelle di polvere, mobilio consunto, e la domanda su quel che veramente pensò il giovane falangista quando vide da vicino la guerra resta sospesa tra i non detti. Tuttavia, non sembra possibile, qui, individuare quel «punto cieco» che Cercas ha teorizzato essere il cuore di ogni romanzo, il punto attraverso cui il lettore vede e non vede… «E invece c’è, o meglio ce n’è più d’uno: per esempio, c’è l’ambiguità relativa alla tragedia dell’emigrazione, incarnata da mia madre che dal paesino di Ibahernando dovette trasferirsi a Gerona, una città lontana, dove si parlava il catalano, un’altra lingua per lei. E c’è il protagonismo del silenzio, perché chi è andato in guerra di solito non parla di quel che ha visto, e che spetta a noi cercare di sapere. Poi, verso la fine del libro, c’è un momento in cui penso, senza il coraggio di dirlo a mia madre, che Manuel Mena non è morto per qualche valore, ma per colpa di una banda di figli di puttana che avvelenavano il cervello dei bambini e li mandavano al macello».

Ideologie tossiche

«Viviamo in un mondo che ha sacralizzato la memoria, ma ha dimenticato di porsi alcune domande fondamentali: chi va alla guerra? sempre ragazzi inviati dall’ideologia degli adulti, per cui la guerra è come la voleva Orazio, qualcosa di nobile e di risolutivo, il luogo dove gli uomini danno il meglio di sé. C’è un passaggio del libro in cui la voce narrante fa una distinzione fra la guerra dipinta da Velázquez e quella dipinta da Goya. Nella Resa di Breda, uno dei quadri più belli che abbia mai visto, tutto è idealizzato: Velázquez mostra i vincitori compassionevoli, la dignità dei vinti; persino cavalli sono nobili. Da sempre noi creiamo ideologie tossiche che promettono il cielo e realizzano l’inferno: accadeva ieri, accade oggi con i terroristi islamici. I ragazzi partono per la guerra di Velázquez e trovano quella di Goya, atrocità senza senso».

«Penso che Manuel Mena, dopo due anni al fronte, fosse sufficientemente disincantato, ma per lui era ormai troppo tardi. A me sembra che uno tra i compiti della letteratura sia andare contro la dittatura di un presente mutilato della sua storia».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento