Un letargo senza più sogni

Gli italiani sono in letargo, non reagiscono agli stimolanti – chiamiamoli così – che gli somministra la politica, anzi appaiono profondamente depressi. Ne hanno ben donde e non c’era bisogno […]

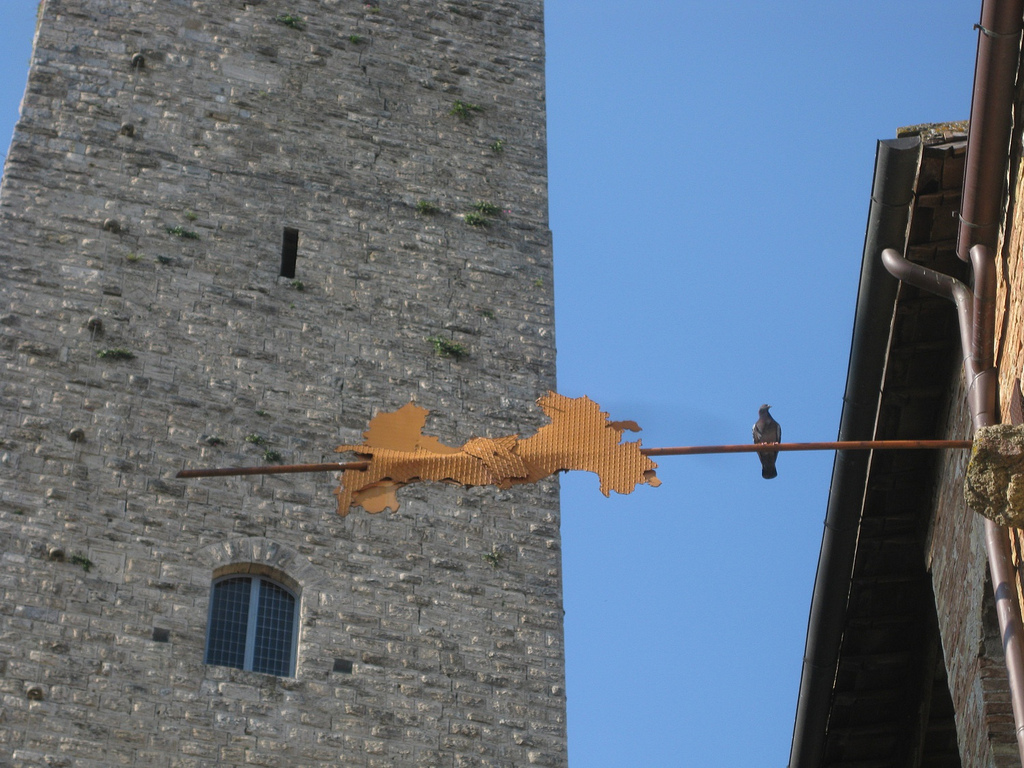

"Italia all'asta" – Luciano Fabro

"Italia all'asta" – Luciano FabroGli italiani sono in letargo, non reagiscono agli stimolanti – chiamiamoli così – che gli somministra la politica, anzi appaiono profondamente depressi. Ne hanno ben donde e non c’era bisogno […]

Gli italiani sono in letargo, non reagiscono agli stimolanti – chiamiamoli così – che gli somministra la politica, anzi appaiono profondamente depressi. Ne hanno ben donde e non c’era bisogno del rapporto Censis per constatarlo. Con ogni probabilità si sono alfine resi conto che il paese in cui sono nati e cresciuti, o di cui hanno sentito parlare dai loro genitori, non c’è più. Forse se ne è andato per sempre.

L’Italia di quarant’anni fa era senz’altro provata dal terrorismo, ma aveva una spina dorsale. A considerare superficialmente la società italiana, spiccavano alcuni grandi blocchi: la grande industria privata (Fiat, Pirelli, Olivetti, Montedison, ecc.); la grande industria pubblica (Eni e Iri); una costellazione di banche pubbliche; due grandi partiti di massa; un ampio movimento sindacale; una ramificata amministrazione pubblica; la chiesa cattolica. Nessun blocco scoppiava di salute. Ma, se non altro, insieme facevano sistema e stabilizzavano il paese.

Di questi blocchi non v’è più traccia. La grande industria, pubblica o privata, è stata dispersa, smantellata, delocalizzata, svenduta agli stranieri. Idem per il sistema bancario. Il sindacato piange una sequela ininterrotta di sconfitte. I due grandi partiti non esistono più. Si sono fusi, ma il loro erede è un rudere a dir poco traballante. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, la scuola, l’università, la sanità sono state squassate da una sequela sgangherata di riforme, tra cui quella federalista, nonché dai tagli lineari, che hanno colpito nel mucchio. Per la chiesa cattolica, il successo della predicazione in controtendenza di Papa Francesco non è segno di vitalità. È solo prova di un generoso tentativo di reagire alla lontananza della Chiesa dai problemi del mondo e alla fioritura delle sette, dentro e fuori la chiesa. Non è bello a dirsi. Ma l’Italia attuale somiglia a un mucchio di stracci, a disposizione di arabi, russi, cinesi e fondi d’investimento senza patria, in caccia di promettenti opportunità di speculazione.

Dentro il mucchio di stracci si celano, è vero, imprese che innovano, ospedali che funzionano, centri di ricerca d’eccellenza, parrocchie ricche di iniziativa, associazioni civiche combattive, magistrati e forze dell’ordine che hanno costretto la mafia sulla difensiva. Che non bastano però a sorreggere un paese invertebrato, che, con quel po’ di buon senso che gli è rimasto, guarda impaurito al suo futuro.

Chi nutre più preoccupazioni è il ceto medio. In via di impoverimento, scopre che nessun posto di lavoro è più sicuro. Pure i professionisti sono in difficoltà. Tutti, dopo aver investito nell’istruzione dei figli, si accorgono che le opportunità di lavoro promettenti stanno ormai oltre confine. Se una volta il ceto medio si gratificava coi consumi privati, adesso neanche quello. mentre le protezioni del welfare sono divenute incerte. Non c’è sondaggio che non confermi come la domanda fondamentale sia la sicurezza economica. Visto che nessuno credibilmente gliela promette, il ceto medio si sfoga con un rabbioso moralismo antipolitico, che lo induce o all’astensione, o al consenso effimero a una delle tante offerte politiche di marca populista che intasano il mercato.

Tanti i responsabili di questo stato di cose. Ma se le rapaci spoliazioni del berlusconismo sono state una iattura, non va confuso il sintomo con la causa: sintomo di un paese la cui spina dorsale è d’un tratto collassata. Per responsabilità dei blocchi di cui sopra. La grande industria privata non ha saputo innovare. Quella pubblica e il sistema bancario si sono sottomessi alle pretese della politica. I sindacati si hanno difeso troppi benefici corporativi. La chiesa si è fatta riparo del fascino mediatico di papa Wojtyla. I grandi partiti si che sono consegnati a un personale politico autoreferenziale e parassitario, insensibile ai problemi del paese e preoccupato unicamente di stabilizzarsi con qualche riforma istituzionale. Tutti in più hanno cercato di profittare dei guai altrui. Quando si avviarono le privatizzazioni, gli imprenditori vi hanno visto un’opportunità non per impegnarsi su nuovi fronti, ma per qualche piratesca speculazione: esemplare è il disastro della telefonia nazionale. La stessa chiesa, quand’è andata in crisi la Dc, non ha trovato di meglio che mettere all’asta la sua (modesta) influenza sulle scelte degli elettori.

Non consola il fatto che i nostri partners europei non stiano meglio: se ancora la Germania ha una spina dorsale (debole, come insegna il caso Wolkswagen), la Gran Bretagna è un’appendice del mercato finanziario londinese e la Francia sta come noi, con un po’ di debito pubblico in meno. L’avanzata del Front National si sarebbe verificata anche qualora gli attentati di Parigi non fossero accaduti.

Purtroppo, vincoli europei e ortodossia neoliberale legano le mani a chiunque avesse intenzione di por rimedio a questa condizione. Il binario su cui l’Italia avviata è dunque chiaro: ulteriori svendite del patrimonio pubblico e riduzione, in tutti i modi possibili, del costo del lavoro. Come non esser depressi?

Qual è l’alternativa? E difficile dirlo. Posto che i partiti da soli non si reinventano, e che pure l’industria da sola non ce la fa a reinventarsi, l’unica alternativa sta forse nella ripresa in mano delle redini della vita collettiva da parte dello Stato. Ovvero: reinvestire nelle amministrazioni pubbliche, nella scuola, nella ricerca, nella salute pubblica; riassumere il controllo del credito e del risparmio; ripristinare una democraticamente dignitosa progressività fiscale. Sempre che si trovino gli uomini, questa è però un’alternativa vietata. Con l’aria che tira, rischia allora di farcela Mme Le Pen. Che se però riuscirà nell’intento di dare ai francesi più Stato, in cambio pretenderà il sacrificio di una bella fetta di democrazia.

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento