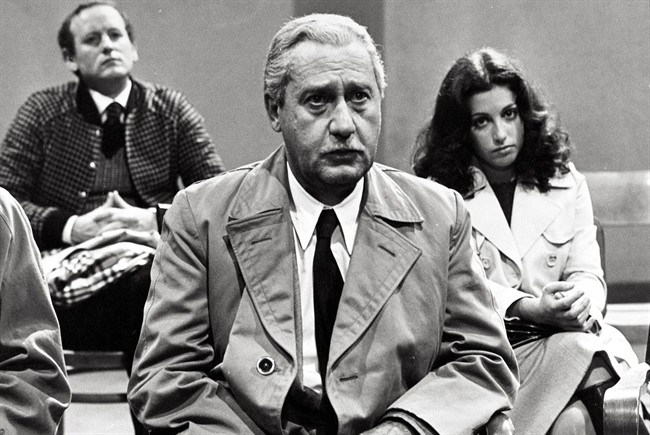

una scena da Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli

Visioni

Tutti quei fattacci della vita quotidiana

Vincenzo Cerami L'autore di romanzi: una lunga serie di Vittime e mostri iniziata con «Un borghese piccolo piccolo»

Pubblicato circa 11 anni faEdizione del 18 luglio 2013

Quando, nel 1976, Garzanti pubblicava le centotrenta pagine del romanzo Un borghese piccolo piccolo, il trentaseienne Vincenzo Cerami vantava un’esperienza precocissima e quasi decennale con il mondo cinematografico, frequentato sia come sceneggiatore (per Rossetti, Vanzi e Baldi tra gli altri) che come aiuto regista. In quest’ultima veste, l’ex giocatore di rugby del Frascati che aveva abbandonato gli studi universitari di fisica per studiare differenti linguaggi artistici (la poesia, la narrativa e il cinema, appunto), aveva affiancato quel Pier Paolo Pasolini che già gli era stato maestro alle scuole medie di Ciampino. Presentando quel primo tassello di un’opera che ad oggi,...