Turnover, ovvero la forza nascosta del lavoro migrante

Scaffale sociale «The Politics of Migrant Labor, Exit, Voice and Social Reproduction», di Gabriella Alberti e Devi Sacchetto (Bristol University Press)

Scaffale sociale «The Politics of Migrant Labor, Exit, Voice and Social Reproduction», di Gabriella Alberti e Devi Sacchetto (Bristol University Press)

The Politics of Migrant Labor, Exit, Voice and Social Reproduction, di Gabriella Alberti e Devi Sacchetto (Bristol University Press), sistematizza un percorso di ricerca nel quale i due autori sono impegnati da anni e che li ha portati a contestare il ruolo di comprimari in cui le teorie economiche e di sociologia del lavoro, non di rado anche quelle critiche o «marxiste», relegano i lavoratori e lavoratrici migranti.

IL VOLUME RUOTA intorno a quattro questioni fondamentali: il processo lavorativo, la logistica della mobilità, la riproduzione sociale e le relazioni industriali, tenendo al centro il tema del turnover lavorativo. Prendendo le distanze dal punto di vista delle aziende e dal nazionalismo metodologico, Alberti e Sacchetto guardando al turnover dalla prospettiva del lavoro migrante e della riproduzione sociale, assumendo una sensibilità intersezionale verso le condizioni concrete del lavoro vivo.

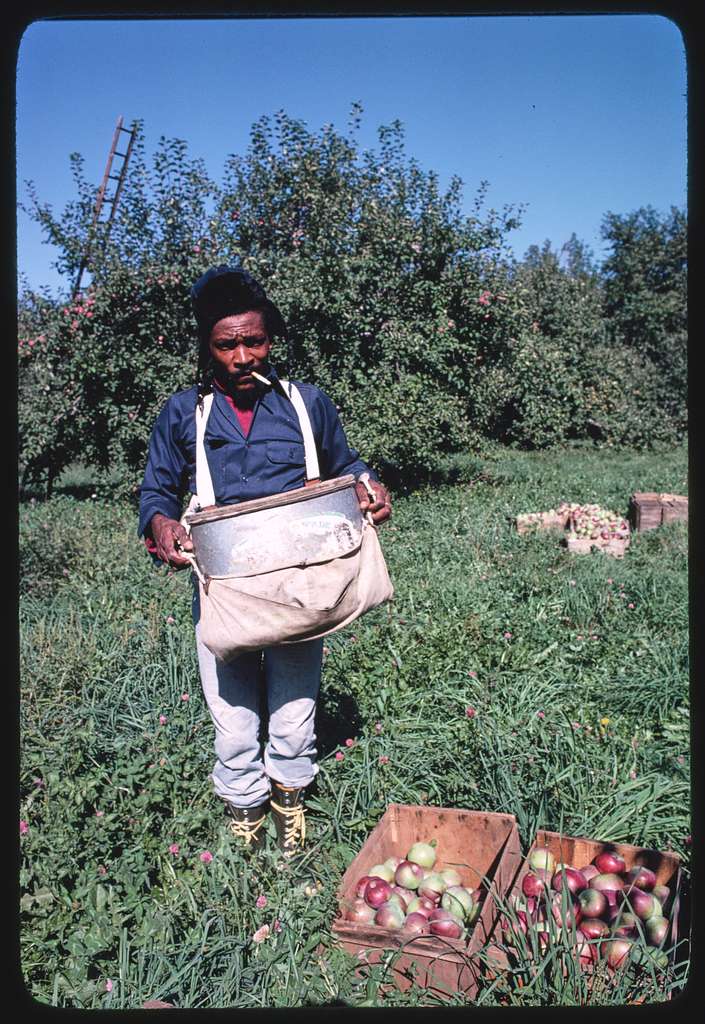

L’analisi colloca il turnover in un percorso che attraversa la schiavitù, l’ascesa del lavoro di fabbrica e diverse forme di reclutamento transnazionale come il programma bracero e gastarbaiter o il sistema di sponsorizzazione kafala. Esperienze che mostrano come, se è vero che il turnover e il reclutamento di lavoratori migranti fanno parte delle strategie organizzative del capitale, queste debbano sempre fare i conti con la fondamentale risorsa operaia della mobilità, contro la quale continuano a scaricarsi le forme più brutali di costrizione. Tutto questo si manifesta materialmente nella panoplia, solo apparentemente contradditoria, di leggi, schemi di reclutamento e violenza a cui assistiamo quotidianamente.

Guardando da vicino le dinamiche di segregazione e le pratiche di rifiuto che attraversano quelle che Alberti e Sacchetto definiscono le «enclave di lavoro differenziato», essi mettono anche in luce la rilevanza delle specifiche composizioni di forza lavoro, di cui razza e genere sono dimensioni determinanti. Il terreno della riproduzione sociale è letto in continuità con quello della produzione e le lotte che lo attraversano come altrettanto decisive.

L’AZIONE DEI LAVORATORI va dunque compresa guardando anche oltre il posto di lavoro, dove emergono comportamenti che segnalano l’uso operaio di alcuni siti specifici, come i dormitori, da parte di una classe operaia «transnazionale» che fa della mobilità una risorsa. In questo modo il turnover può essere letto come sintomo di una forma di potere del lavoro vivo, il mobility power, che si esprime e si accumula attraverso una «pratica critica di fuga e resistenza», e assume i contorni di una strategia collettiva messa in atto dai e dalle migranti contro condizioni di lavoro degradanti e forme di segregazione razziale e di genere.

PUR DANDO CONTO di esperienze di innovazione sul terreno sindacale è evidente come l’uso di tale potere da parte di questa nuova figura collettiva, l’operaio transnazionale, si presenti come sfida per le forme esistenti di organizzazione del lavoro, spesso messe in tensione dal protagonismo migrante. La lezione di questo di volume è che, lungi dal rappresentare un fattore esterno rispetto a una presunta normalità sedentaria della classe operaia, la mobilità è il sito di uno scontro costante tra i tentativi di irreggimentazione e valorizzazione del capitale e la «logistica del lavoro vivo».

Non si tratta dunque di considerare la migrazione come tema particolare, né di limitarsi alla solidarietà verso soggetti presunti deboli, ma di assumere lo scontro sulla mobilità come una faglia fondamentale lungo la quale si determinano i rapporti complessivi di classe e di valorizzare il portato politico delle capacità e competenze che si esprimono nella migrazione.

Appariranno così sotto diversa luce anche i diversi provvedimenti che restringono gli spazi di libertà delle e dei migranti nel nome della sicurezza o di presunte «minacce ibride» in uno scenario segnato dalla guerra, e diventerà più chiaro come la lotta per la libertà dei e delle migranti sia anche una parte ineludibile anche del sempre più urgente rifiuto del militarismo crescente delle nostre società. (una versione più estesa di questa recensione si trova su connessioniprecarie.org)

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento