Truffaut, i film del futuro

Libri di cinema Una nota analitica dominante, i capolavori della Nouvelle Vague: «Il cinema di Truffaut» di Paola Malanga, da La nave di Teseo

Anche all’indomani del clamoroso successo di I quattrocento colpi, Hiroshima mon amour, Fino all’ultimo respiro, François Truffaut non esita a dichiarare: «La Nouvelle Vague non è un movimento, né una scuola, né un gruppo». Probabilmente per reazione alla mitologia della «nuova ondata» promossa dai rotocalchi come una marca di saponette, tra i nuovi registi tende a sottolineare più le differenze che le somiglianze, ammettendo soltanto che «giocano tutti abbastanza sistematicamente al flipper».

Certo, amano gli stessi autori, si scambiano le idee, ma i loro film non hanno niente a che vedere l’uno con l’altro: «I film dei giovani cineasti assomigliano straordinariamente alle persone che li fanno, perché essi li fanno in assoluta libertà. Ed è questo l’unico punto che ci accomuna: la libertà». Ma quando verrà attaccata, la difende con fermezza, rivendicandone il carattere di movimento spontaneo importante, di svolta decisiva dopo la quale il cinema non è più lo stesso.

Non si può dimenticare del resto che negli interventi apparsi sui Cahiers du Cinéma e su Arts prima dell’esordio alla regia, pochi come lui avevano contribuito a porre le basi della Nouvelle Vague, a crearne il retroterra ideale, imponendo nelle sue battaglie di critico e di polemista l’idea di un cinema che non c’era.

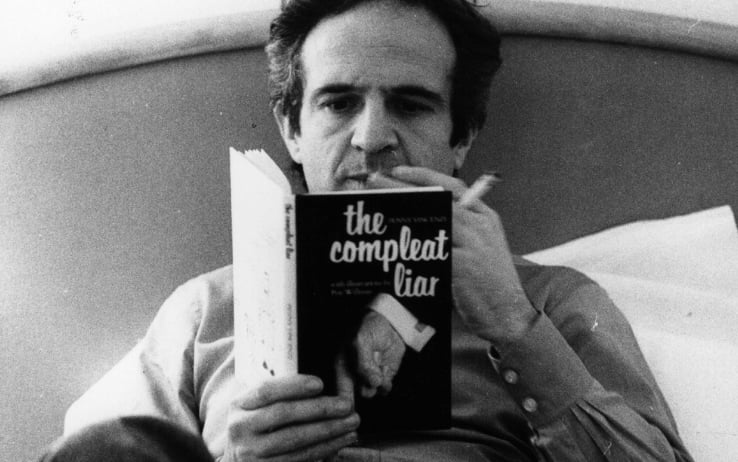

Sono anni fondamentali per la formazione del nuovo cinema francese proteso verso la modernità, che Paola Malanga nel suo strepitoso Il cinema di Truffaut, appena edito da La nave di Teseo (pp. 700, euro 25,00), rievoca con partecipe lucidità sullo sfondo della biografia del cineasta, prima di raccontarne nella seconda parte del libro uno per uno tutti i film con l’incandescente passione cinefila del critico innamorato. Senza togliere nulla al prestigio del grande regista, affidato a capolavori come I quattrocento colpi, Jules et Jim, Effetto notte, L’ultimo metrò, La signora della porta accanto, Finalmente domenica!, oggi sembra risaltare più di ieri la figura del critico a novant’anni dalla nascita.

Se l’entretien non è certo una sua prerogativa ma il nuovo modo dei «giovani turchi» di rapportarsi ai directors, a cui cedere la parola per farsi rivelare i segreti della messinscena, a nessuno è riuscito come a lui di far diventare una sua predilezione personale un culto di massa. È quello che avviene con Il cinema secondo Hitchcock – messo a punto tra la prima edizione del ’67 e quella definitiva dell’83, con la collaborazione imprescindibile di Helen Scott – il famoso libro-intervista dove l’inquadratura, l’invenzione visiva, il montaggio cedono presto al racconto, al sogno, all’emozione, all’eros, in un folgorante scambio di battute in cui i due tecnici-artisti si divertono e si appassionano a smontare e rimontare le opere di un maestro della settima arte a lungo sottovalutato.

Senza le basi teoriche di Eric Rohmer e di Jacques Rivette, in I film della mia vita (1975), l’autodidatta che aveva fatto delle sale della Cinématèque Française la sua università, raccogliendo soltanto una parte dei suoi articoli, dà vita a uno dei più straordinari libri di cinema, esemplare celebrazione della politique des auteurs, che va dai registi del muto, che custodiscono il «grande segreto», agli amici della Nouvelle Vague. Sulla traccia di André Bazin, Jean Renoir, Roberto Rossellini – e cioè «l’uomo che ho amato di più», «il più grande cineasta del mondo», «l’uomo più intelligente che ho conosciuto» – si muove con singolare disinvoltura tra il candore metafisico di Carl Th. Dreyer e il fascino malizioso di Ernst Lubitsch, lo sguardo implacabile di Fritz Lang e il classicismo ben temperato di Howard Hawks, per avventurarsi poi nella generazione del sonoro, dagli americani ai francesi. Dal sorprendente Leo McCarey alla sofisticata sottigliezza di Joseph L. Mankiewicz, dal fiammeggiante delirio di Nicholas Ray alle strizzate d’occhio di Billy Wilder, «vecchia volpe libidinosa», dal ritmo ineguagliabile di Jacques Becker al rigorismo intransigente di Robert Bresson, dalla sorniona allegria di Sacha Guitry al perturbante dinamismo di Max Ophuls. Nella nicchia riservata ad alcuni stranieri, spiccano la scarna essenzialità di Ingmar Bergman, la diabolica affabulazione di Luis Buñuel, la vertiginosa intemperanza di Orson Welles.

Quando il critico diventa regista non smette certo di scrivere. Se la scrittura è una componente fondamentale della sua personalità, il passaggio alla regia, con tutte le complessità non solo pratiche della realizzazione, implica una maggiore consapevolezza anche come spettatore, tanto da fargli dire: «Oggi, a un film che vedo domando di esprimere sia la gioia di fare il cinema sia l’angoscia di fare il cinema e mi disinteresso di tutto ciò che sta in mezzo, voglio dire di tutti i film che non vibrano». Nel corso del ventennio della sua attività creativa pensa a più riprese di riunire in una nuova raccolta gli articoli pubblicati in varie occasioni.

Ma Il piacere degli occhi esce postumo soltanto nell’88. Se tra gli omaggi, non pochi dei maestri di sempre, da Bazin a Renoir, da Rossellini a Welles, da Cocteau a Hitchcock ritornano accanto ai ritratti di Woody Allen, «l’allegro pessimista», e di Nestor Almendros, il geniale direttore della fotografia, un gruppo di brevi saggi è dedicato alla figura del regista, il più felice degli uomini perché realizza i propri sogni: «Fare un film significa migliorare la vita, sistemarla a modo proprio, significa prolungare i giochi dell’infanzia, costruire un oggetto che è allo stesso tempo un giocattolo inedito e un vaso dove si disporranno, come se si trattasse di un mazzo di fiori, le idee che si provano in questo momento o in modo permanente».

Accanto al capitolo dedicato al rapporto tra cinema e letteratura, gli attori e le attrici si assicurano la sezione più affollata, con gli ispirati ritratti di Isabelle Adjani, Fanny Ardant, Jean-Pierre Aumont, Charles Aznavour, Bernadette Lafont, Julie Christie, Catherine Deneuve, François Dorléac, Jean-Pierre Léaud, Lillian Gish, Gene Kelly, Michel Simon, Charles Trenet, Jeanne Moreau, una splendida galleria in cui i ricordi del set si mescolano alle suggestioni dell’autobiografia.

Quasi a sorpresa il libro si chiude con un ritorno all’indietro, con un gruppo di scritti polemici quasi tutti degli anni Cinquanta. Il più violento è Una certa tendenza del cinema francese del ’54, un attacco a tutto campo al cinéma de qualité, dominato dagli sceneggiatori d’ispirazione letteraria, mentre il più lungimirante è Il cinema francese muore sotto il peso delle false leggende del ’57, dove nella sfera di cristallo cerca di intravedere l’orizzonte del cinema futuro: «Il film di domani lo vedo ancora più personale di un romanzo, individuale e autobiografico come una confessione o come un diario intimo. I giovani registi si esprimeranno in prima persona e ci racconteranno le loro storie, potrà essere quella del loro primo amore o di quello più recente, la loro presa di coscienza di fronte alla politica, un racconto di viaggio, una malattia, il servizio militare, il matrimonio, le ultime vacanze, e piaceranno quasi sicuramente perché saranno veri e nuovi. Il film di domani non sarà realizzato da funzionari della macchina da presa ma da artisti per i quali le riprese di un film rappresenteranno un’avventura formidabile e esaltante. Il film di domani sarà un atto d’amore».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento