Tra la vita e la morte, intrecci temporali con la forza erotica

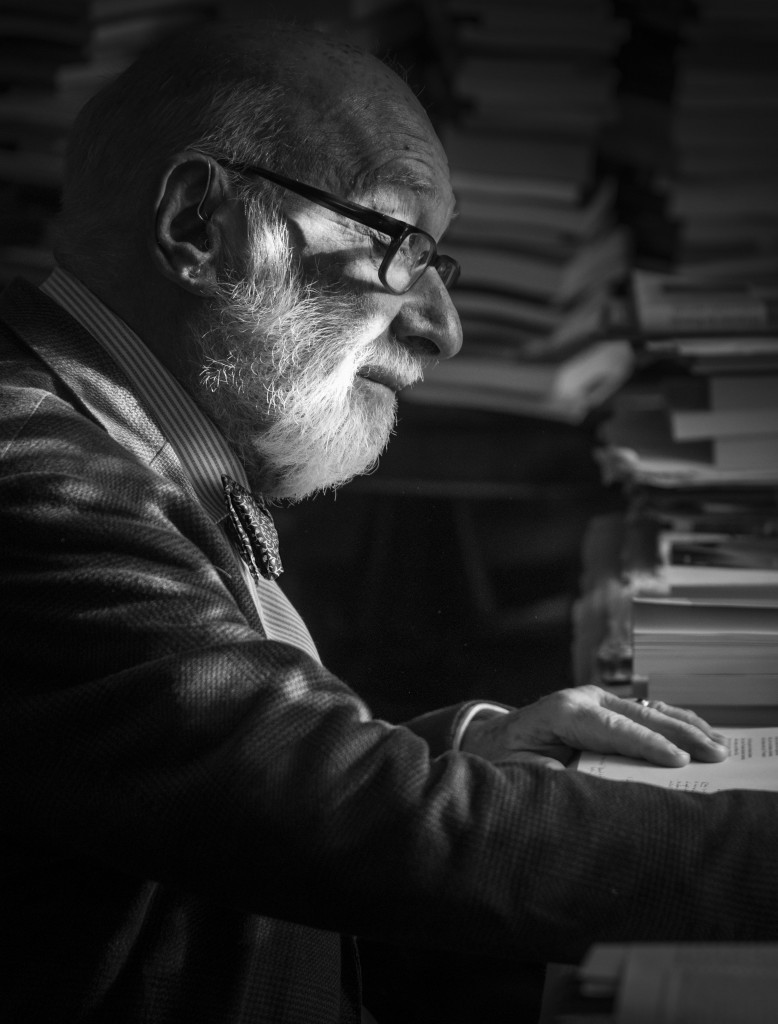

La memoria interrotta (Manni, pp. 112, euro 16) dello psicoanalista junghiano Augusto Romano si colloca nei moduli più che consolidati della tradizione lirica non solo italiana, che prevedono protagonista assoluto l’io innamorato, piuttosto che l’amore, per cui la donna è figura di reazione, schermo proiettivo del sé maschile, mentre la poesia è il «suono», per dirla con Petrarca, di quelle alterne gioie e sofferenze, ne è riparazione e frutto sublimato. Madrigali infatti s’intitola la sezione cuore della raccolta, marcando la cerimonialità amorosa dei brevi componimenti a verso libero.

Nel nostro caso, a raddensare il quadro è la sottolineatura del fatto che la memorazione dell’io avviene sentendo che «la morte ci attende / dietro il paravento».

Un’accentuazione dell’appressamento della morte dovuta anche alla circostanza che la meditazione della raccolta avviene dopo la scomparsa dell’amata: «flusso di terra e acqua».

LA TRADIZIONALE GUERRA interiore dei sentimenti opposti ha però nella poesia di Romano inarcatura e timbro particolari che sono debitori, in alcuni loro aspetti, nei confronti della cultura professionale dell’autore. Infatti, per quanto la percezione della morte dell’amata divenga prevalente verso la chiusura della prima e più importante sezione, i due piani temporali, della morte avvenuta e della vita nel tempo memorato, rimangono costantemente complanari. Le schegge di vissuto irrompono nel presente della narrazione con una forza erotica che l’interruzione della morte non ha spento, mescolandosi, come accade in certe allucinazioni, con uguale effetto di realtà.

ALLO STESSO MODO, il trasporto amoroso ha costantemente franca connotazione fisica, erotica con non raro ricorso alla nominazione degli organi sessuali. Lo stesso sofferto contrasto di accettazione / rifiuto dell’amata, anche per il suo accadere in morte, vira ora nell’aggressività della donna «I labirinti spinosi / nascosti fra le tue gambe / nascondevano cipressi e pale d’altare», ora nella passività: «oh i tuoi occhi invernali / cortigiana incresciosa / supplice e coriacea grigio di colomba smarrita».

LA STRUTTURAZIONE ritmico-metrica non si discosta da una medietà grammaticalizzata: ricorso al verso libero di misure brevi, rare rime occasionali con qualche preferenza della sede in chiusura, abolizione della punteggiatura salvo il punto fermo finale. Condizioni per le quali si verifica quell’apparente addensamento semantico dovuto all’assenza delle marcature di confine sintattico nel corpo della sequenza e del verso.

Però l’energia del conflitto s’innerva su altri livelli. Sensibile è il contrasto linguistico tra sonorità, immagini, topoi, miti di ascendenza letteraria e invece lacerti colloquiali e tecnici, con effetti di smorzatura talvolta giocata su velature di comicità gozzaniana. Un esempio ci è offerto proprio dal contrasto tra la dura drammaticità dei «labirinti spinosi» sopra riportati con la chiusa improvvisa: «Faceva freddo e io / battendo i denti aspettavo / che ti togliessi le mutande».

In altri casi, il carico d’angoscia generato dal ricordo è affrontato all’opposto con un vero e proprio raggelamento, portato fino al sadismo. Più raramente, il dolore del vuoto, la pressione della nostalgia trovano strade quasi confidenti, magari tramite movenze di echi letterari: «come si legano i giorni / come, con la saliva oleosa il muco / lo sguardo rannuvolato della notte incipiente / come, con le tue snelle gambe il tuo pube», nella cui interrogazione ansiosa pare di avvertire il basso dell’anafora insistita della struggente, indimenticabile ballata di François Villon, «mais où sont les neiges d’antan?».

L’ESASPERAZIONE del conflitto, che prende le forme sia di cruda mescolanza linguistica, che di spiazzamento provocato dalla fusione dei piani temporali, si riverbera anche nel ricorso retorico all’analogia condotta talvolta fino alla verticalità di figurazioni di arduo simbolismo, non estranee alla derivazione psicoanalitica: «hanno suonato alla porta / lampi e suoni nei ripostigli / di feci mature».

I consigli di mema

Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento